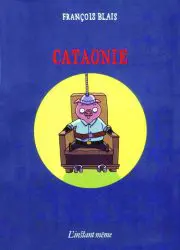

Cataonie est catégorisé recueil de nouvelles, et il est vrai que chacun des textes qui le composent possède son existence propre, mais la récurrence des personnages, les allusions entre les récits, le caractère linéaire des événements décrits font de ce livre un ouvrage beaucoup plus hybride qu’on semble l’indiquer. Avec l’humour toujours reconnaissable de François Blais (encore réussie), l’hybridité est ce qui caractérise le plus Cataonie.

Dans Le romancier fictif, André Belleau notait un conflit au sein du corpus romanesque québécois entre un code linguistique français et un autre nord-américain. C’est en outrant ce conflit que Blais instaure un univers loufoque, burlesque par moments, et pourtant fortement angoissé. Les six histoires qui composent le recueil, tournant souvent autour d’enjeux liés aux paratextes littéraires (nombre de mots d’une histoire, statut du personnage, importance de la chute, date de publication, etc.), sont toutes narrées par le même écrivain impulsif, colérique, habitant en Mauricie et qui mène des enquêtes désespérées parce qu’il est happé par des détails de la création et du quotidien. Cette mise en scène s’appuie sur une bonne connaissance de la littérature, surtout québécoise, notamment dans ses jeux autour d’Angéline de Montbrun de Laure Conan (dans une nouvelle, le narrateur glisse dans la fiction), et sur le prosaïsme de la vie mauricienne actuelle. Or, dès que les personnages dialoguent, le français utilisé semble provenir du roman d’un héritier de Madame de La Fayette, vouvoiements, subjonctifs, plus-que-parfait et obséquiosité bien en évidence. Il a souvent été noté un écart entre la narration et le dialogue dans le roman québécois, pour signaler que la langue populaire perçait dans les dialogues, mais était souvent entravée dans le récit. Or, Blais s’amuse à inverser les pôles, à recourir à sa langue bigarrée, coulante, fluide, remplie de niveaux langagiers en frottement dans la narration et à exhausser l’énonciation dans des dialogues qui prennent ainsi un air solennel.

On reconnaît là le ludisme propre à Blais, sa capacité à mêler les genres, les canons culturels, à brouiller les signes de distinction. Mais ce ludisme ne doit jamais faire oublier le travail important de relecture des codes culturels québécois, des références littéraires lues, des enjeux théoriques de l’écriture que le romancier distille dans ses récits, l’air de rien, caché derrière une absence d’ambition affichée, un présent étale, une marginalité géographique et une écriture qui montre sa maîtrise au sein même de son caractère brouillon. Malgré le ton enjoué, l’abondance des péripéties (ce qui est rare dans une œuvre du retranchement), ce recueil n’a pas la force de Document 1 ou de Vie d’Anne-Sophie Bonenfant, mais il étend la manière Blais à un nouveau pan du réel mauricien et de l’histoire littéraire.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...