La Seconde Guerre mondiale hante toujours les Européens. À l’automne 1987, Michel Del Castillo nous présentait l’autre côté de la honte.

En exergue de La guitare de Michel Del Castillo, cette phrase de Thomas Mann tirée de La montagne magique : « On ne veut jamais que son Destin ». Pour ouvrir La nuit du décret, Prix Renaudot 1981 : « […] chacun de nous est coupable de tout envers tous », une citation des Frères Karamazov du grand Dostoïevski.

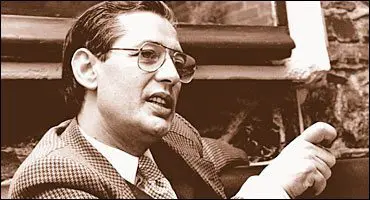

Ces deux thèmes, le destin et la culpabilité, hantent l’écrivain, né en 1933 de père français et de mère espagnole. Nourri par les œuvres de Dostoïevski et de Bernanos, croyant que El ingenioso Don Quijote de la Mancha est le premier grand roman de la littérature (Unamuno en a d’ailleurs tiré sa théorie du « sentiment tragique de la vie »), Del Castillo voit dans l’écriture « l’expression de l’angoisse profonde » et une manière de salut. Cette angoisse profonde provient en grande partie, pour l’écrivain, de la croyance en un « destin inexorable » et d’une « solidarité métaphysique » qui trouve un écho dans la phrase de Dostoïevski. Mais à la source : l’expérience intérieure, originelle presque, issue de la vie elle-même.

La mère fatale

Écrivant pour échapper à sa biographie, Michel Del Castillo savait qu’il y serait un jour confronté, et que la partie se jouerait dans l’écriture qui ne vient que lorsqu’on est « en état d’urgence, de panique, de danger imminent ». Cette biographie, elle est tout entière marquée par la mère de Del Castillo et tournée vers elle. « Une femme belle, intelligente, cultivée, émancipée, avec laquelle j’ai eu des rapports très étranges », dit l’écrivain. Des rapports presque incestueux, extrêmement privilégiés en tout cas : il est le seul de ses enfants que sa mère, exilée politique, a emmené avec elle à l’étranger.

Puis survient l’abandon par la mère adorée lorsque Del Castillo a 9 ans. « Étant enfant, on vit l’abandon comme une trahison de l’amour. On a ensuite le sentiment que toute sa vie, on sera abandonné. »

L’enfance et l’adolescence de Michel Del Castillo sont inscrites sous le signe atroce de l’enfermement dans les camps et les orphelinats espagnols. Qui sait, alors, la terreur de l’enfant, qui peut cerner cette expérience indicible, extrême ? « L’écriture naît de ce genre d’expérience, dit Del Castillo. J’ai d’abord découvert Dostoïevski, qui m’a profondément marqué. J’ai ensuite commencé à écrire. L’écriture a joué pour moi le rôle de salut au sens existentiel. C’était cela ou la folie, peut-être même la mort. »

Tanguy, le premier roman de Del Castillo, paraît en 1957 et relate, tout en la détournant, cette période troublée. L’écrivain y reviendra par la suite, en 1984, avec La gloire de Dina. Un récit où la mère est d’abord une femme fatale – la mère, chez Del Castillo, est toujours fatale – en même temps qu’apparaît le double : le frère pervers, presque monstrueux.

Le monstre, ce frère maudit

Le monstre, il est là depuis longtemps. Figure inhumaine, animale dans La nuit du décret ; figure du « désespoir absolu » dans La guitare, récit dans lequel « un nain d’une laideur monstrueuse cherche – mais en vain – à atteindre le cœur des hommes, ses frères ». Récit du destin inexorable : « L’important c’était de montrer qu’il existe une malédiction du destin ; qu’il y a des hommes qui en sont les victimes sans l’avoir mérité et que ces hommes ne connaissent pas l’espoir. »

Sans doute parce qu’il est à moitié espagnol, le destin prend, chez Del Castillo, une dimension capitale. « Aussi ai-je toujours eu le sentiment, étant enfant, que je subissais un destin. Et c’est quand on accomplit son destin que commence la destinée, que commence la liberté. »

Le destin reste pourtant, pour l’écrivain, d’une injustice criante. Une fatalité s’y rattache. On est pris, enchaîné, à une chose qu’on n’a pas souhaitée. L’écriture selon Del Castillo a lieu dans l’angoisse profonde ressurgie de l’enfance (obligatoirement tourmentée chez cet écrivain pour qui « l’enfance d’un homme peut expliquer les crimes de l’adulte », pour qui « on ne peut expliquer l’homme que par l’enfant ») et du sentiment de ce destin. Et le destin le plus injuste, le plus cruel sera sans doute celui de la laideur qui exclut à jamais de la communauté des hommes. « Je suis laid. D’une laideur qui fait peur. […] Laid ! Toi qui me liras, pénètre bien ce mot », commence le narrateur de La guitare. « Le nain qui parle dans ce récit, est-ce ou n’est-ce pas moi ? Pourquoi, un hiver, ai-je voulu devenir ce monstre dont chaque phrase est un ricanement ? », demande Del Castillo.

Quête et filature

Mais la laideur, dit aussi l’écrivain, a mille visages. Le monstre, notre frère en Satan. Regardé avec dégoût et effroi dans La guitare ; observé avec une froide et minutieuse fascination dans La nuit du décret. À moins qu’il ne devienne le corps vieilli et avachi de la mère jadis superbe dans La gloire de Dina. Ou le rictus de la trahison maternelle dans Le démon de l’oubli, l’abjection de la mère qui pousse son fils à la mort.

Constitué comme un long retour en arrière, comme une enquête dans le lourd passé des comment et des pourquoi, Le démon de l’oubli refait le parcours de ces brillants intellectuels qui ont été des collaborateurs dans la France occupée. Del Castillo a voulu comprendre, aller voir « de l’autre côté ». Cette quête/enquête n’épargnera personne ; de cette quête/enquête ressortira que « toute idéologie totalitaire ne cesse pas de produire de très grands hommes, d’avoir des alibis qui sont presque des figures charismatiques, qu’il existe une ambiguïté entre les idéologies et ce que les gens sont dans la vie ».

Dans Le démon de l’oubli, le semblant policier de l’enquête est un prétexte. Tout comme on peut voir l’époque – la Seconde Guerre mondiale – comme déclencheur à l’anecdote. Mais il y a, au-delà des mots, « la tentative de toucher l’angoisse profonde ; mais il faut peut-être toute la vie pour cela ».

« Pour écrire, il faut se mettre en état de désespoir absolu. Être en angoisse de mort. Il y a ce que j’appelle les livres de langage : ils sont très bien faits, par des gens qui écrivent bien. Mais il y a les livres de parole, desquels on sent que s’ils n’avaient pas été écrits, il y aurait eu risque de mort (comme c’est le cas chez Dostoïevski, Tolstoï, Dickens, Céline ). Ceux-là disent l’ultime parole. Ceux-là disent ce dont je suis intimement convaincu : on écrit avec ses fantasmes, ses obsessions, ses souvenirs, sa vie, son corps tout entier », conclut Michel Del Castillo.

Michel Del Castillo a publié :

Attitudes espagnoles, en coll. avec Michel Combray, Julliard, 1969 ; Tara, Presses Pocket, 1980, Seuil, 1990 ; La nuit du décret, Prix Renaudot, Seuil, 1981, « Points », Seuil, 1982 ; Gerardo Laïn, « Points », Seuil, 1982 ; La gloire de Dina, Seuil, 1984, « Points », Seuil, 1986 ; La guitare, « Points », Seuil, 1984 ; Le vent de la nuit, Prix des Libraires et Prix des Deux-Magots, « Points », Seuil, 1985 ; La halte et le chemin, Centurion, 1985 ; Le colleur d’affiches, « Points », Seuil, 1985 ; Séville : avec Michel Del Castillo, Autrement, 1986 ; Le démon de l’oubli, Seuil, 1987 ; Le manège espagnol, « Points », Seuil, 1988 ; Mort d’un poète, Prix de la RTLB, Mercure de France, 1989, « Folio », Gallimard, 1991 ; Andalousie : Séville, Grenade, Cordoue, Ronda , « Points », Seuil, 1991 ; Une femme en soi, Prix du Levant, Seuil, 1991, Corps 16, 1992 ; Le silence des pierres, Prix Chateaubriand, « Points », Seuil, 1992 ; Carlos Pradal, Loubatières, 1993 ; Le crime des pères, Grand Prix RTL-Lire, « Points », Seuil, 1993 ; Rue des Archives, Prix Maurice-Genevoix, Gallimard, 1994 ; Tanguy [1957], Gallimard, 1995 ; Mon frère l’idiot, Fayard, 1995 ; La tunique d’infamie, Fayard, 1997.