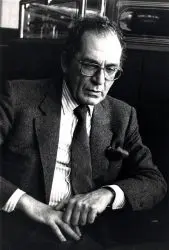

Calvitie installée, comme pour faciliter le port d’une kippa, un nid, composé à la diable, de cheveux crépus près du sommet droit de la tête, travaillé puis délaissé par des doigts nerveux et aveugles, angoisse d’un énième Salon du livre, ennui aussi, ce dont témoignent des yeux faussement endormis, tirés, cernés, derrière l’écran des lunettes de corne classiques.

Long nez, visage glabre semé de poils rares et durs auxquels on a fait toilette vitement et machinalement au rasoir électrique. Un habitué des chambres d’hôtel ? Son grand corps maigre se perd dans un complet sombre à fines rayures, souligné discret. En complément, chemise blanche, le col est empesé, et cravate abstraite. Je n’ai pas osé trop m’attarder sur ses pieds. Ils étaient déjà dissimulés, fortuitement, sous la table. J’aurais peut-être aperçu, autre abstraction-attraction, de gros souliers gaulliens, bruns, durables, dont la copie persiste dans tous les commerces de chaussures du monde depuis des décennies. Après tout, peut-être porte-t-il des Gucci ! Tout aussi discrets. Gérald Messadié est là pour un autre de ces nombreux entretiens sur un sujet-lubie, qui interroge tout le monde (mystique) sans jamais conclure : le personnage clé [le Christ] et les pères fondateurs d’une Église finalement catholique, apostolique et romaine, et ses filiales plus ou moins hérétiques. Gérald Messadié se rend-il compte qu’il génère autant de mystère autour de lui que d’incertaines lumières sur ce sujet dont il a écrit trois tomes et écrit toujours ? Mais il est vrai que le prétexte de sa présence en ces lieux est la publication d’un petit roman Le chant des poissons lunes. Récit lawrencien (D.H. Lawrence) d’une redécouverte de l’instinct, des nécessaires vitalités (exigences) du corps et des dérogations de l’esprit ci-vi-li-sé.

Passage donc de l’auteur, Gérald Messadié, entre deux émissions radiophoniques ou deux tables rondes pour grand public. L’interrogé aura fait le plein de réponses. Comment provoquer un vital sursaut, recueillir du off the record ? Je n’y suis pas toujours parvenu, il est vrai, au cours de ces quarante-cinq minutes officielles. Il faudra une rencontre providentielle du lendemain matin, côte de la Fabrique puis tout le long de la rue Saint-Jean, pour me révéler et la réelle incarnation de monsieur Messadié et son charisme et sa merveilleuse élévation d’esprit. Mais pour le moment, en première partie, je dois me faire échotier, reconducteur médiatique d’un simple fait de société, porteur d’un petit précis à l’usage de ceux qui n’auraient pas encore entrepris de lire tout Messadié.

Écho, donc

Gérald Messadié fut précoce, son œuvre également. Après avoir connu une enfance cairote (le Caire !) choyée, fasciné par l’immense bibliothèque familiale (il demandera vers 3 ans à vitement apprendre à lire), il écrira son premier roman à 17 ans et demi (précisément) et sera publié, et célébré, avant d’avoir atteint ses 20 ans. À preuve, le titre Un personnage sans couronne ! Un livre qui fut édité sous un pseudonyme, « un nom que j’avais trouvé dans La pensée captive de Czeslaw Milosz », afin de ne pas alerter la famille. « Ce livre […] m’a tout de suite fait penser que j’étais un imposteur. Camus l’a publié en feuilleton dans Combat. J’ai été accueilli comme l’héritier de Malaparte. Je me suis dit : les gens ne savent vraiment plus manier les compliments avec prudence ! » Et on alla jusqu’à lui céder le viager de Malraux. Dans un premier temps, il réagit par un autre roman, Les princes. Insuccès à ébranler un malentendu ! Cette fois, on le cite comme sartrien de tempérament. Il en fait un troisième. « Un roman est un roman » [est-ce une tautologie ou bien une manière de s’exprimer qui tient du Nouveau Roman ?]. « J’ai horreur qu’on fabrique des romans sur un roman ! J’en ai donc publié un que j’aime énormément. Il s’agit de Le chien de Francfort, l’histoire d’un homme qui aboyait par chagrin, qui n’a pas eu un grand succès. J’ai arrêté de publier alors durant vingt ans »

Cette dernière affirmation n’est pas à tout dire entièrement vraie. « Durant ces années, j’ai écrit pour mon compte. Et j’ai vendu mes manuscrits à un écrivain célèbre [Là, j’ai tiqué. Et, par recoupements, j’ai indiscrètement identifié un grand nom, R.P. comme dans révérend père, qui a donné notamment un livre sur Les fils de la lumière (francs-maçons), sur Les juifs, et aurait glissé quelques allusions à propos des mSurs d’un pape réformiste pour ne pas dire réactionnaire (Paul VI)], qui les publiait sous son nom sans rien y changer. Un nègre ! Ce qui m’arrangeait beaucoup. Cela me rapportait des tas d’argent et pas d’ennuis. Je n’avais plus ce problème d’être comparé à X, Y ou Z. Cet écrivain ayant beaucoup vieilli, l’accord commença à le gêner au bout de vingt ans. Et puis, moi, je me sentais comme une nourrice qui a mal aux seins. Il me fallait nourrir. » Il reparaît donc sur la scène littéraire. Sous son nom. Messadié. Pour souffler de ses déconvenues. Ce qui n’est pas sans rapport avec sa découverte des États-Unis. Il y a d’abord L’alimentation-suicide, en 1973. « […] un problème qui continue de me tourmenter. L’alimentation est devenue quelque chose de complètement trafiqué. Je garde ce sentiment au fond de moi. Exemple, je suis allé en Turquie. Dans un petit bled quelconque, on m’a servi du poisson grillé. Qui ne passe pas par le congélateur. On l’a pêché le matin vers sept heures. On l’a ramené au port vers onze heures. On vous le sert grillé vers dix-neuf heures. Un goût absolument extraordinaire ! J’avais l’air d’un imbécile de découvrir le goût du poisson frais et le plaisir du poisson. Je peux donc dire que je n’ai pas fait un bon repas depuis longtemps, très longtemps. J’ai bien mangé une fois en Afrique. Assez souvent aux Bahamas. Et c’est une raison pourquoi j’y retourne tout le temps. […] Donc, L’alimentation-suicide part d’une frustration. Un aspect de la nourriture nord-américaine m’apparaissait monstrueux. » Il ne s’agit pas essentiellement de littérature alimentaire, mais d’une discrète réapparition avant le sevrage du grand écrivain. De même étoffe, paraîtra, en 1978, La fin de la vie privée. « J’ai séjourné très souvent aux U.S.A. […] J’étais choqué qu’indépendamment de la discrétion, on apprenne qu’untel a le sida. C’est un viol caractérisé de la vie privée d’un individu. On n’a aucun recours. Untel, personnage public, ne peut engager de poursuites, il le reconnaît lui-même. Totalement aberrant ! On publie des fiches médicales : a été opéré des hémorroïdes, a je ne sais quoi, une hépatite A Pour moi, c’est aussi grave que la répression policière. » Ces deux œuvres encadrent un récit messianique, Mahomet (1974), annonciateur, mais qui ne produira pas le brouhaha des œuvres obsessionnelles à venir. Salman Rushdie, lui, quelque dix ans plus tard, aura maille à partir avec l’ayatollah Khomeiny.

Messadié messianique

Pour un temps, Gérald Messadié endosse la défroque du journaliste scientifique. Il œuvre à Science et vie où il est toujours rédacteur en chef adjoint. On doit probablement Les grandes découvertes de la science (1987) à cette immersion. Et puis c’est l’entrée chez Robert Laffont avec Requiem pour Superman, en 1988, la même année où il publie, chez le même éditeur qu’il ne quittera plus, L’homme qui devint Dieu. À partir de ce moment Messadié devient Messadié. « Je crois à quelque chose qui est plus haut que nous, plus grand que nous, et que nous contribuons à enrichir. Si vous voulez, d’une certaine manière, je crois que nous créons Dieu aussi. Avant de venir ici, j’ai passé un moment sombre à Paris, pour des tas de raisons personnelles. J’étais à bout de nerfs. Tout allait vraiment de travers. Et il y a trois postes de radio dans la maison. Fréquence : musique classique ! Un matin, éclate : – Wonderful ! A child is born – C’était Le Messie de Haendel. J’étais presque en larmes. Il y avait là quelque chose de formidablement beau. Un enthousiasme. Pas forcément chrétien. Il y avait une volonté de créer, de confiance, une joie de vivre. Il y avait une volonté de création de beauté qui, trois siècles après la mort de Haendel, peut nous faire pleurer. » Cet incident n’explique bien sûr pas tout l’engouement d’un auteur pour un sujet dont, a contrario des institutions, il se fait le nouvel évangéliste, rejoignant par là, mais sans recréer d’Église, les fondamentalistes, ceux qui réclament un rapport direct à Dieu, au-delà des rites et des dogmes. Sourcier d’un flot considéré sulfureux, ce Messadié-là ! « Non, je ne veux pas me comparer à Haendel. Il a démontré un amour et un enthousiasme pour Jésus-Christ dont je pense qu’il n’était ni le Fils de Dieu, ni le Messie. Puisqu’il n’a jamais été oint ni consacré. Il n’a été ni grand-prêtre ni roi. Mais il y a dans le livre, et je crois que c’est la cause profonde de cet enthousiasme, une affection, un élan qui se communique aux gens. Je ne crois pas qu’il y ait une grande œuvre littéraire, ou autre, qui ne vienne d’un élan et de la création de quelque chose de supérieur, de la référence à mieux que nous. Je ne crois pas que la laideur, l’insignifiance, en gros le nihilisme donne quelque raison que ce soit de vivre […] Je crois que j’ai été formé par les Évangiles et par la révolte de Jésus contre les institutions. Je suis certainement plus fidèle à lui que l’Église »

Ce Messadié désavoue aussi Paul, saint Paul, dans L’incendiaire, Vie de Saül, apôtre. « Pour moi, saint Paul a trahi Jésus. Je ne sais si vous avez lu un livre d’Émile Morin, Non-lieu pour Jésus, dans lequel il démontre assez bien, je n’ai pas voulu reprendre cela, que Jésus ne voulait aucunement de la fondation d’une Église. Saint Paul veut tout changer. Et, par ailleurs, la grande question, la question majeure à laquelle jamais aucun théologien ni historien n’a répondu est : – Où est-ce que saint Paul aurait appris ? – Où ? Question de base ! Je pense qu’il a rencontré Jésus à Édesse. Je suis presque sûr qu’il l’a rencontré. Il y a deux ou trois tournures de phrases assez singulières mais, l’enseignement, il ne l’a pas eu. Il a rencontré Jésus en route vers l’exil. »

L’incendiaire sera donc publié en 1991, et fera fulminer les ligues catholiques.

L’homme chercheur

Les œuvres de Gérald Messadié qui suivront, des romans, portent l’empreinte du sacré : La messe de saint Picasso (1989) et Mathias et le diable (1990). Bouillon de culture, en collaboration avec Bruno Lussato, édité en 1973, sera réédité en 1986. La quête de l’auteur le marque d’une certaine manière, danger qu’il n’y soit confiné. « Je peux dire qu’il y a un point de départ. Un jour de 1962, l’avion qui me menait à Chicago ayant été retardé, j’y suis arrivé à une heure tardive. J’espérais trouver à l’hôtel où j’étais descendu une librairie ouverte. La librairie venait de fermer. Et je dois toujours lire avant de m’endormir. Alors, j’ai trouvé la Gedeon Bible que j’ai lue. J’ai relu les quatre Évangiles que je n’avais pas lus depuis ma jeunesse. On ne lit pas. On mastique. Je les avais mastiqués. On lit, mais on ne lit pas. On mâchonne. Mais, à la relecture, phénomène curieux, il y a des moments qui sonnent vrais et d’autres qui sonnent faux.

« Ah, je sais comment cela a commencé ! Ce sont les noms des apôtres. Je les ai comptés et j’en ai trouvé quatorze. Alors, j’ai appelé un théologien, qui était aussi l’aumônier de Sainte-Geneviève-Des-Bois, le père Max Boyer-Chamard. Après doute et vérifications, il m’a dit : – Petit salaud, comment t’as fait pour trouver ça ? – Il y avait d’autres détails qui ne concordaient pas. Je faisais tout cela pour mon plaisir, me disant que j’allais, un jour, trouver un livre qui aura fait cet inventaire-là. Et la critique. Je n’ai pas trouvé. J’avais rédigé et corrigé plus de deux mille notes que j’ai commencé à ordonner. C’est un agent américain qui m’a dit : – Vous avez l’air de connaître le détail de la vie quotidienne de Jésus. Vous savez tout ! Faire un livre de critique théorique des Évangiles, vous n’en avez pas l’autorité. Vous n’êtes ni exégète professionnel, ni théologien. Mais, si j’étais vous, je construirais un récit comme s’il s’agissait d’un cinquième évangile. Vous toucherez les gens plus directement puisqu’on dirait que vous avez vécu en Palestine au 1er siècle. – Je l’ai donc fait. Le livre a été refusé par des éditeurs à arguments extravagants. Un éditeur américain se formalisait, chose incroyable et scandaleuse, de ce qu’on y voyait Jésus rire. Un éditeur français prétendit que ce livre était bon pour la poubelle, que c’était entre Astérix et un mauvais roman policier. Des vertes et des pas mûres ! Et, à un moment, c’est tombé entre les mains de Robert Laffont. Vous connaissez la suite »

Éditer de tels livres engendre la polémique et la contestation. Il y a le cas récent en Allemagne des enseignements du théologien Drewerman, suspendu. « Max est mort. Pauvre Max ! C’est terrible de conséquences pour des théologiens. Moi, on s’est contenté de prétendre que j’étais un crétin et un imbécile. Sur quoi j’ai répondu dans la Lettre aux gens de bonne foi et à quelques chiens de garde. On m’a évidemment traité d’antéchrist. […] Dieu nous a donné la raison pour nous en servir. Elle n’appartient pas au diable. Et moi : Non credo quia absurdum ! »

Et le reste, et le reste

Le chant des poissons lunes, c’est donc un élargissement des thèmes de Gérald Messadié, peut-être un renouement avec celui-là qui, jeune, se voyait désigné héritier de tant de fortunes littéraires. Le roman nous ferait supposer que Messadié a travaillé dans le milieu diplomatique, il préfère en dire qu’il y a « été intimement mêlé à un moment » de sa vie. Sans plus. Et il signale : « Vous avez vu la carte géographique ? Il n’y a pas de région qui ressemble à cela en Afrique occidentale. C’est bien sûr entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. La carte a un côté facétieux : c’est un sein de femme. Ce qui fait illusion, mais c’est un clin d’œil, une plaisanterie. Et je vais vous dire que ce roman est extrêmement pervers. Il démontre la catastrophe qu’entraîne le mensonge. Notre diplomate, Babar, est un petit personnage assez conventionnel, assez malveillant car il cafarde. Il n’est pas formé. Et raciste ! C’est de la graine de petit macho-facho. » Pour faire pis que d’autres critiques, je rapprocherai ce personnage, Babar, d’un Mountolive, créature d’un autre Lawrence (Durrell) dans les romans du Quatuor d’Alexandrie. Mais il y a chez lui rupture. « Il va vivre une vie dangereuse et le vertige parce qu’il a trouvé trop tard sa vérité. Il doit tout revivre pour retrouver son équilibre parce qu’il est évident qu’il ne peut pas voyager perpétuellement en Afrique au hasard et en compagnie d’un trafiquant d’art et d’armes. Qui est probablement un flic d’ailleurs ! Et avec une petite pute. […] C’est autodestructeur. Il y a la joie de cette autodestruction. La suite, s’il y en avait une, serait raide »

À la question d’une suite éventuelle, Gérald Messadié déballe tous ses projets : deux autres tomes de L’homme qui devint Dieu, six romans, Tyco l’admirable, à rapprocher un peu de Mathias et le diable, un gros livre de 320 pages constitué de « deux récits croisés entre New York et la Bolivie », Le fantôme de Celina Myers, La cérémonie des requins, Fritz K., L’autre et, finalement, La poule, l’histoire d’un prêtre et d’une poule (le gallinacé).

Gérald Messadié les verra peut-être plus rapidement publiés en allemand (chaude réception là-bas), puisqu’il est difficile de convaincre son éditeur d’orchestrer une publication simultanée. C’est, éditorialement parlant, anticommercial en Hexagonie. Justement, voici que l’attachée-attacheuse nous fait signe.

Le lendemain

Et, le lendemain, je rencontre Gérald Messadié sur la côte de la Fabrique, lisant son journal à la hâte, en route vers le Salon du livre. Chaudes salutations et traversée de rue. Bout d’accompagnement et, encore, à travers un dialogue épars, je constate l’élévation des préoccupations de l’homme et sa totale sincérité. Intime de Dali, il conserve toutefois ses réserves sur le Dali public, il fustige Breton, ce pontife-poncif, et, ultimement, me fait un développement à propos des rois, des symboliques et des rites, dont vous n’aurez pas la teneur puisque l’espace me manque ici. Sachez tout simplement qu’arrivé au carré d’Youville, il aperçoit, entre deux pavés de granit, un sou noir, le sou de la chance et de la destinée. Il le ramasse humblement. Les grands destins amassent les petits bonheurs du jour !

Gérald Messadié a publié, entre autres :

Un personnage sans couronne, Plon, 1955 ; Les princes, Plon, 1957 ; Le chien de Fancfort, Plon, 1961 ; L’alimentation-suicide, Fayard, 1973 ; La fin de la vie privée, Calmann-Lévy, 1978 ; Bouillon de culture, avec Bruno Lussato, Robert Laffont, 1986 ; Les grandes découvertes de la science, « Les compacts », Bordas, 1987 ; Requiem pour Superman, Robert Laffont, 1988 ; Les grandes inventions de l’humanité, « Les compacts », Bordas, 1988 ; L’homme qui devint Dieu, t.1, Le récit, Robert Laffont, 1988 et Livre de Poche (LDP), 1990 ; La messe de saint Picasso, Robert Laffont, 1989 ; Les grandes inventions du monde moderne, « Les compacts », Bordas, 1989 ; L’homme qui devint Dieu, t.2, Les sources, Robert Laffont, 1989 ; Mathias et le diable, Robert Laffont, 1990 et LDP, 1992 ; L’homme qui devint Dieu, t.3, L’incendiaire, Vie de Saül, apôtre, Robert Laffont, 1991 ; Le chant des poissons lunes, Robert Laffont, 1992 ; Histoire générale du diable, Robert Laffont, 1993 ; Ma vie amoureuse et criminelle avec Martin Heidegger, Robert Laffont, 1994 ; 29 jours avant la fin du monde, Robert Laffont, 1995 ; L’homme qui devint Dieu, t.4, Jésus de Srinagar, Robert Laffont, 1995 ; Coup de gueule contre les gens qui se disent de droite et quelques autres qui se croient de gauche, Ramsay, 1995 ; La fortune d’Alexandrie, Jean-Claude Lattès, 1996 ; Tycho l’admirable, Julliard, 1996 ; Histoire générale de Dieu, Robert Laffont, 1997.