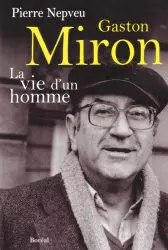

La volumineuse biographie que vient de signer Pierre Nepveu est un ouvrage fondamental qui fait magnifiquement le point sur l’ensemble de la vie de « l’homme d’action et de parole » que fut Gaston Miron. Dans son avant-propos, le biographe affirme modestement que son récit n’est « pas le seul possible », mais on aurait grand tort d’en minimiser, comme lui, l’importance.

Poète lui-même et essayiste aguerri, Pierre Nepveu a su pénétrer dans l’intimité de l’auteur de L’homme rapaillé sans tomber dans les pièges qui guettent toute entreprise biographique, tels l’hagiographie, le voyeurisme, l’exégèse primaire ou l’énumération pure et simple des faits rapportés. C’est en mettant intelligemment à profit une documentation abondante et souvent inédite qu’il retrace le cheminement d’un homme – et d’une œuvre – hors du commun, depuis sa naissance, le 8 janvier 1928, à Sainte-Agathe, jusqu’à ses funérailles nationales, au même endroit, le 21 décembre 1996 ; et même au-delà, car, dit à bon droit l’auteur, la pérennité de Gaston Miron « se nourrit désormais de relectures, d’éditions de ses écrits et de ses interventions, de commémorations, de mises en musique et en spectacle ». Patiemment et avec discernement, Pierre Nepveu relate les épisodes puisés dans les notes, carnets, confidences, lettres, entrevues, agendas et journaux personnels du poète, tout autant que dans les articles, livres, travaux universitaires, colloques, témoignages, films et archives privées de témoins privilégiés.

On trouve bien sûr des faits consignés par tous les commentateurs et analystes de Miron, comme l’analphabétisme de son grand-père maternel, les heures d’étude pendant lesquelles le collégien de seize ans a été surpris à écrire de la poésie, ou encore la découverte de ces deux vers de Patrice de La Tour du Pin qui allaient déterminer toute son entreprise poétique : « Tous les pays qui n’ont plus de légende / Seront condamnés à mourir de froid ». Pierre Nepveu apporte par ailleurs de multiples précisions sur d’autres événements capitaux, tel le séjour de Miron au juvénat des frères du Sacré-Cœur de Granby où il a porté la soutane pendant six ans sous le nom de frère Adrien ; telle aussi sa participation à des mouvements de jeunesse comme l’Ordre de Bon temps et les scouts du Clan Saint-Jacques, où il a côtoyé, notamment, le coloré et enthousiaste « père Ambroise ». Les éditions de l’Hexagone et leurs six cofondateurs, en 1953, n’échappent évidemment pas à l’attention du biographe, qui en décrit au fil des chapitres la naissance, l’évolution, les réussites, les difficultés financières, les différentes collections et le rôle essentiel qu’y a joué Miron, entouré de ses compagnons. Outre les tournées européennes du poète, Pierre Nepveu évoque de même ses amitiés littéraires tous azimuts, d’Albert Memmi et Édouard Glissant à Eugène Guillevic et André Frénaud, de Léopold Senghor et Aimé Césaire à Jean-Pierre Faye et Robert Marteau, d’Alain Grandbois et Pierre Vadeboncœur à Roland Giguère, Gérald Godin, Jean-Guy Pilon…, en passant par les écrivains de partout et de toutes les époques qu’il a lus : Descartes, Kant, Hegel, Kundera, Sartre, Juan Garcia, le poète syro-libanais Adonis, le Tunisien Tahar Bekri, l’Italien Cesare Pavese, l’Américain Louis Simpson, l’Irlandais John Montague…

L’essayiste convoque en même temps les principaux événements qui ont marqué l’histoire du Québec, de sorte que s’imbriquent le poétique et le politique, le familial et le social, l’intime et le public. L’engagement continu de Miron pour la cause de l’indépendance, par exemple, a très tôt été à la fois sujet d’écrits et moteur d’actions militantes concrètes. Les questions linguistiques, également, ont toujours été un enjeu essentiel, voire une « obsession », chez Miron, qui a inlassablement retravaillé ses poèmes tout en se préoccupant sans relâche du statut politique du français au Québec. Pierre Nepveu donne d’ailleurs des exemples significatifs de l’incessante réécriture de pièces par cet auteur jamais satisfait de ses vers et ne parvenant que fort difficilement à les livrer au public. Ainsi les ébauches de « La Batèche », où figure le « grand Canayen aux éclats d’alouette », le « Canayen du maudit », devenu le « Damned Canuck » dans le célèbre poème initialement intitulé « Mon garçon ». On apprend encore qu’avant de donner son titre à son livre le plus connu, « L’Homme rapaillé » a d’abord été un poème publié le 10 décembre 1969 dans le journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe sous le titre de « L’Homme ressoudé ». La grève des ouvriers de Murdochville et celle des réalisateurs de Radio-Canada, les différentes commissions d’enquête (Fowler, Laurendeau-Dunton, Gendron, Bélanger-Campeau…), l’émergence de la Révolution tranquille, la querelle du joual, la crise d’Octobre 1970 et les campagnes référendaires de 1980 et 1995 sont des faits sociaux marquants dont Pierre Nepveu décrit l’influence sur le parcours mironnien. Ailleurs d’autres éléments concourent à laisser du poète à la voix de stentor et au grand rire moqueur l’image singulière qui a été la sienne : celle du skieur, de l’acteur de théâtre et de cinéma, du gigueur et meneur de danses carrées, du joueur d’harmonica, du folkloriste des chansons du terroir… ; y compris le souvenir de l’homme aux multiples emplois : instituteur, étudiant, journaliste, apprenti plombier, couvreur, aide-serveur dans un hôtel, fonctionnaire provincial, employé de librairie, délégué de l’Association des éditeurs canadiens à la Foire du livre de Francfort, professeur de poésie à l’École nationale de théâtre, attaché de presse chez Leméac…

Le biographe accorde aussi un traitement spécial à la dizaine d’aventures amoureuses qu’a connues Gaston Miron et qui ont alimenté sa poésie. Souvent aussi impétueuses qu’éphémères, toutes ont abouti à des échecs, hormis celle qu’il a vécue avec Marie-André Beaudet, auprès de qui il a trouvé « une zone de sérénité » durant les onze dernières années de sa vie. En revanche, Miron a eu maille à partir – c’est un euphémisme – avec la mère de sa fille unique, Emmanuelle, dont il a été le « père monoparental ». Isabelle Montplaisir, son premier amour, s’est retrouvée pour sa part au centre d’une suite poétique intitulée « Les Paroles du très-souvenir », dont il existe de nombreux brouillons contenant « des motifs, certains accents, des images encore embryonnaires » qui seront présents dans la fameuse « Marche à l’amour ». Cette suite donne même à voir « à la fois l’avenir de L’homme rapaillé et le lien étroit, organique, qui s’y inscrit dès l’origine entre le thème de l’amour perdu et celui du pays ».

Parmi les multiples autres traits dégagés par Pierre Nepveu, il faut souligner l’importance des relations solidaires et du récit collectif chez le poète : « J’aime mieux mourir avec le plus grand nombre que de me sauver avec une petite élite », déclarait-il dans la « Note d’un homme d’ici », citée à quatre reprises par l’essayiste, qui ajoute avec raison : « [Miron] n’a cessé d’être porté par un esprit communautariste privilégiant des valeurs de solidarité et d’identification à la condition commune ». Ces élans de générosité individuelle et sociale n’éclipsent pas pour autant quelques aspects moins reluisants, que le biographe souligne avec circonspection, exemples à l’appui : des « bavures » avec les femmes, un manque de tact et de bonnes manières en certaines circonstances, des propos et gestes parfois inexcusables, des « colères noires ». Comme chez tout être humain, la vie de cet homme « plus grand que nature » a été de même ponctuée de paradoxes et de contradictions, qui sont ici dénoués avec perspicacité.

La biographie de Pierre Nepveu trace en définitive du poète de Sainte-Agathe un portrait juste, nuancé, sans complaisance, et appuyé sur la connaissance intime d’une œuvre particulièrement significative du corpus littéraire québécois.