Tout simplement magnifique. Touchant. Simple et touchant.

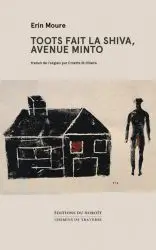

Ce livre retrace une partie de la vie de Paul Émile Savard. Qui était ce Paul Savard ? Personne en particulier. Vous, moi, notre voisin, un camarade oublié dont le hasard se charge tout à coup de nous rappeler qu’il a traversé notre existence. Un temps, ce Paul Savard-là était l’homme dans la vie d’Erín Moure ; tous deux travaillaient chez VIA Rail. Savard et elle se sont laissés, Moure l’a perdu de vue avant d’apprendre son décès, quelques années plus tard, des années difficiles où Savard, luttant contre son alcoolisme, a sombré avant de reprendre tant bien que mal le dessus. Moure entreprend alors de rassembler, en sept jours (c’est le principe de la Shiva), tout ce qu’elle peut sur l’amoureux qu’elle surnomme encore affectueusement « le petit homme », sur sa famille, son travail, ses préférences et ses allées et venues entre Vancouver et Montréal : « Je ne veux pas que le petit homme disparaisse et depuis trois jours j’écris tout ce que je sais de lui. Je fais la Shiva pour le petit homme […]. Shiva veut dire ‘sept’ et ça réfère à la Genèse, quand Joseph pleure son père Jacob pendant sept jours ».

Formellement assez différent de Mon frère Paul (voir Nuit blanche, no 160), le récit de Moure s’apparente à celui de Marité Villeneuve par le thème de la réhabilitation d’un être cher, les deux auteures s’efforçant de préserver de l’oubli définitif une vie qui leur semble significative. Toots fait la Shiva est de ces œuvres qui me rendent gentiment jaloux tant elles semblent faciles à concevoir et encore plus faciles à écrire. Tout leur art est là, dans cette apparente aisance.Ù

Toots fait la Shiva est de ces textes comme on en écrit de plus en plus, je pense. D’aucuns diraient : comme on en fabrique, tellement l’œuvre semble un montage. Ce type de récit fragmenté aurait été impossible il y a, disons (soyons vague), 100 ans, peut-être même 50. Dans un éparpillement contrôlé, le savant y côtoie le trivial, l’anecdotique et l’intime succèdent aux réflexions sérieuses, que celles-ci soient philosophiques ou qu’elles portent sur la littérature et la société : Moure peut aussi bien nous dire ce que Savard et elle vont manger, où et à quel moment, et combien ils payent leur spaghetti, puis dans quel commerce le petit homme fait laver ses chemises, avant de nous parler des idées de Judith Butler ou de Hannah Arendt sur la politique et l’action. Tantôt narratifs, tantôt descriptifs (les lieux physiques ont ici une grande importance), tantôt encore explicatifs, les fragments s’enchaînent, la trame se desserre puis on revient à ce Paul Savard, un être entier, pleinement sympathique puis déroutant, emporté par ses démons, comme l’était encore le Paul Villeneuve évoqué plus haut.

Le livre de Moure côtoie aussi, à sa manière, l’autofiction. Tout au long de ce récit empreint d’une belle et simple humanité, on sent l’attachement de Moure pour Paul, et notre affection pour lui grandit au même rythme. Une belle réussite.