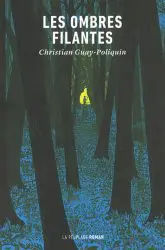

Après Le fil des kilomètres et Le poids de la neige, le personnage du mécanicien sans nom poursuit sa quête dont l’objet demeure incertain. Une fois de plus, le récit sous tension tient le lecteur en haleine, intelligence à la clé.

Le troisième roman de Christian Guay-Poliquin nous entraîne dans les profondeurs de la forêt et dans un récit densément ramifié. Le personnage principal et narrateur, le mécanicien des deux romans précédents, marche seul en direction du camp de chasse de ses oncles et de ses tantes, où ces derniers se sont retranchés en raison de l’énigmatique panne d’électricité qui paralyse la contrée. L’homme progresse avec difficulté, car il ne s’est pas complètement remis de ses blessures aux jambes, subies lors d’un grave accident d’auto. De plus, les bois ne sont pas sûrs. La pénurie généralisée exacerbe les réflexes défensifs et met à mal les règles habituelles de civisme. Les actes violents sont à redouter. En cours de route, le marcheur croise un jeune garçon sorti de nulle part, qui entretiendra le mystère sur ses antécédents jusqu’à la fin. Les deux personnages chemineront ensemble et, peu à peu, un lien s’établira entre eux.

Dans le jeu d’approche auquel s’adonnent l’homme et le gamin, on pourrait voir un rappel du Petit Prince de Saint-Exupéry. En effet, après maintes péripéties partagées avec le garçon, le narrateur se questionne sur sa responsabilité à son endroit et le désigne toujours comme « ce jeune entêté que j’essaie d’apprivoiser ». Par ailleurs, on se rappelle que dans Le fil des kilomètres, le mécanicien était parti à la rencontre de son père, peut-être en vue d’une réconciliation. Ce but n’avait pu être atteint, puisque le père était mort avant l’arrivée de son fils. Alors que la relation avec son père semble avoir été tronquée, le mécanicien se retrouve de but en blanc à exercer un ascendant sur un enfant, sans pourtant en être le géniteur. Réflexion sur le lien filial.

Dans Les ombres filantes, les relations interpersonnelles sont perturbées par le contexte de la panne généralisée, comme dans les deux premiers romans, mais ici la survie en forêt contribue à entretenir la tension. La dépendance à l’égard de la nature met en relief la fragilité des humains et celle des liens qui les unissent, alors que la solidarité serait nécessaire. Le mécanicien et son protégé atteignent le camp de chasse des oncles et des tantes, là où leur sécurité est assurée, au détriment de leur liberté. La famille, hautement compétente pour ce qui est d’assurer sa survie, est refermée sur elle-même, une attitude immanquablement génératrice de conflits, tant au sein du clan qu’avec d’autres entités autosuffisantes. Le romancier prend ainsi ses distances à l’égard d’un certain survivalisme.

Guay-Poliquin ne laisse jamais languir son récit et fait de la forêt, bien plus qu’une toile de fond, une partie prenante à l’avancée narrative. Ses descriptions font appel à des images précises et souvent dynamiques, par exemple « l’ardoise criblée du ciel contraste avec la robe de la forêt », ou « les ombres du soir reculent d’un pas », ou encore « l’horizon de ce paysage brûlé où point la dorsale des massifs ».

Le roman se termine par une révélation que le narrateur se fait à lui-même, en même temps qu’une épée de Damoclès est sur le point de mettre un terme à son histoire. Mais, sait-on jamais ?