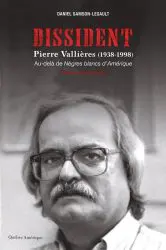

Peut-être pas un héros, mais à tout le moins une figure marquante du mouvement pour le socialisme et l’indépendance au Québec. Biographie d’un révolté aux écrits percutants.

Le travail minutieux réalisé par Daniel Samson-Legault met en lumière le cheminement du journaliste, écrivain et militant Pierre Vallières, en deux actes. Le premier acte est celui de la prise de conscience et de l’action, d’où ressortent trois temps forts : la manifestation devant le siège des Nations unies en 1966, la publication de Nègres blancs d’Amérique en 1968, puis celle de L’urgence de choisir en 1972. Le deuxième acte est celui de l’étiolement d’une vie, dans une suite d’espoirs déçus et de projets sans lendemain.

Le biographe précise d’emblée que son livre se concentre sur la vie de Vallières, sur ses actions et le contexte de ses engagements, puisque de nombreuses études ont été consacrées à ses idées. On peut certes entretenir des réticences envers le genre biographique, où il est permis de mettre au jour les recoins les plus intimes d’une trajectoire individuelle. Néanmoins, l’ouvrage de Samson-Legault a le mérite de formuler, autour de la personne de Pierre Vallières, un récit du contexte politique des années 1960 et 1970 au Québec, lequel est de nature à nourrir la réflexion sur les enjeux de cette époque, dont certains sont toujours aussi criants.

En 1966, à la fois parce qu’ils se savent recherchés par la police et dans le but de nouer des liens avec la gauche étatsunienne, Pierre Vallières et Charles Gagnon se trouvent à New York lorsqu’ils découvrent, dans le journal du matin, que leurs camarades du FLQ ont été arrêtés. Au lieu de fuir et de se cacher, ils conviennent de faire connaître la situation coloniale du Québec par une grève de la faim et en brandissant des pancartes devant les bureaux des Nations unies. Leur geste marquera les esprits. Ils sont prestement emprisonnés et, dans l’attente de leur déportation, dans des conditions sordides, Vallières rédige la plus grande partie de son essai Nègres blancs d’Amérique. L’œuvre majeure de Vallières paraît en 1968 et s’attire un vaste courant de sympathie, bien qu’il prône l’usage de la force pour renverser l’ordre établi. Entre autres, Michèle Lalonde s’en serait inspirée pour composer son célébrissime poème « Speak White ».

Après plus de quatre années de prison, un procès aux nombreux rebondissements, et alors que des accusations pèsent toujours contre lui, Vallières passe dans la clandestinité en 1971, d’où il ressurgira en 1972, peu après la parution de L’urgence de choisir. Avec la publication de ce nouvel essai se termine la première partie de la biographie. C’est bien là, en effet, la fin d’une période d’effervescence dans la vie du révolutionnaire. Sa profession de foi envers le Parti québécois suscite l’incompréhension. Vallières prend ainsi ses distances par rapport à la gauche, tout en demeurant suspect pour la droite. Il ne s’en remettra jamais tout à fait.

Le reste de sa vie pourrait se résumer à une suite de déconvenues. Il publiera plusieurs autres livres, qui soulèveront moins d’enthousiasme. Et ce ne sont pas seulement ses idées qui suscitent la critique. De 1977 à 1979, Vallières publie coup sur coup Un Québec impossible, Les scorpions associés et La démocratie ingouvernable. Comme le rapporte Samson-Legault, « [l]e critique littéraire Robert Major juge que ces trois livres sont aussi difformes et mal écrits que Nègres blancs d’Amérique, sans que leur auteur ait ni l’excuse de les avoir écrit en prison ni le mérite d’avoir produit un texte d’une aussi grande ‘force incontestable’ ».

Au cours des années, Vallières s’associe à la contre-culture et à diverses expériences « alternatives ». Après l’aventure éphémère de la revue Idées et pratiques alternatives, il renoue avec la religion chrétienne et adhère à la « théologie de la libération ». Il collabore à divers périodiques, dont Vie ouvrière, où il occupe un temps le poste de rédacteur en chef. Il écrit sur l’écologie, dénonce les inégalités et diverses formes de discrimination, mais son activité demeure désormais dans la marge. Dans les années 1990, il sympathise avec le sort de la Bosnie.

Le dernier livre de Vallières, Le devoir de résistance (1994), semble avoir été plutôt mal reçu, en particulier par les commentateurs pour qui le capitalisme était désormais considéré comme indépassable. Vallières s’éteint en décembre 1998, des suites d’un accident cardiorespiratoire. Le portrait tracé par Samson-Legault est celui d’un homme dont le parcours théorique et stratégique fut incertain, mais dont la détermination à lutter pour un monde plus juste fut sans faille.