Ce récit offre quelque chose de tout à fait inattendu. Je ferme le livre et je le sens : j’ai rarement lu l’équivalent. À quoi tient mon étonnement ? D’abord au fait que, à trois ou quatre personnages près – un médecin, deux prêtres, un jeune interne –, le récit ne met en scène que des femmes. C’est rare. Je me demande encore : récit ou roman ? Je tranche, sans rien enlever à la valeur du résultat : reportage déguisé en récit, un récit habile.

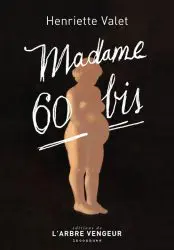

Madame 60 bis raconte les quelques jours qu’une femme enceinte et sans ressources va passer à l’Hôtel-Dieu de Paris. Tout tient entre son arrivée et son départ avec son fils dans les bras. Description des lieux, des gestes, des bruits et des corps, des odeurs. Rien de romanesque au sens fleuri du terme. Ça va lentement et pourtant ça avance son train, le récit progresse avec la semaine qui tient lieu d’unité de temps. Le dimanche : les visiteurs. Le lundi. Le mardi et la tournée de l’aumônier, une scène qui nous donne droit à une jolie leçon d’anticléricalisme.

Le titre aussi intrigue mais tout s’éclaire vite : « Le brancard est glissé entre les lits 60 et 61. Je suis maintenant madame 60 bis, j’ai un nom ». De nom, elle n’en aura pas d’autre, elle reste anonyme, comme toutes ses voisines. Anonymes au sens civil du terme, toutes les femmes étant désignées sommairement et une fois pour toutes : la moucharde, la boniche, la putain, la jeune paysanne, la Juive, « Pologne » (quelques Polonaises, indifféremment, misérables entre les misérables). Ou elles le sont par leur « matricule » : madame 18, madame 60, madame 64. Une exception, Jany, l’infirmière, rare figure un tant soit peu lumineuse de ce portrait noir.

Est-ce un cauchemar ? se demande la narratrice, installée dans une salle commune avec les autres femmes de sa condition. Ça y ressemble. Femmes laides, usées, pauvres, malades, abjectes, elles forment à elles toutes « un monstre informe, blanchâtre, gluant, grouillant de têtes, gesticulant de ses pattes innombrables ». Pas juste laides de misère, non, moralement laides, viles, mesquines, vantardes et menteuses. Sans le moindre désir de se révolter contre leur condition ni de chercher à en comprendre la mécanique. Résignées ? Oui, geignardes et résignées. Comme nous le sommes tous un brin. Car on peut lire encore aujourd’hui Madame 60 bis en transposant la misère matérielle de ces femmes peu enclines à la révolte, satisfaites de leur condition d’esclave, en notre misère morale à nous, par exemple, agenouillés devant le grand autel de la surconsommation.

Quelle est sa quête à cette madame 60 bis ? La question qui engage sa vie revient à deux ou trois reprises et elle clôt le récit : « Je n’ai pas su répondre à cette question : que faire ? J’ai seulement appris que mes colères intérieures et mes révoltes étaient inutiles. Je chercherai ».

Pamphlet contre la misère et contre la maternité avilissante, Madame 60 bis témoigne aussi de ce que peut être toute forme de misère aliénante : « Le monde est atroce ; on ne peut pas, on ne peut pas encore y vivre ». Il le fait d’une manière et par un propos qui ne laissent pas entrevoir beaucoup d’espoir.