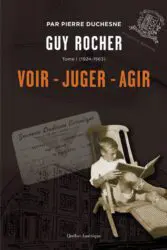

Guy Rocher est un des représentants, de plus en plus clairsemés, d’une génération qui, façonnée par les cours classiques dans un Québec clérical, s’est servie de cette formation rigoureuse pour faire sortir le peuple québécois du cadre religieux. Comme beaucoup d’autres dont des entretiens biographiques ont été publiés dernièrement (Denis Vaugeois, Georges Leroux), on est étonné de l’entendre ne dire que du bien de cette éducation dans la foi, alors que les échos qu’en reçoivent aujourd’hui ceux qui n’ont pas connu cette époque sombrent plutôt dans l’anathème. Pour Rocher, le collège classique a été une bénédiction (« C’est au collège que j’ai découvert le goût de l’étude et ce goût d’apprendre »), et ses années à la Jeunesse étudiante catholique (JEC) – dont la devise sert de titre à ce premier tome – se sont avérées éminemment stimulantes et formatrices. Même les universitaires qu’il rencontre en France dans l’après-guerre sont renversés par les idées progressistes du jeune jéciste qui vient à peine d’entamer la vingtaine : « Quand, en réponse à leurs premières questions très prudentes, je leur dis ce que je pensais du marxisme, […] ils ouvraient les yeux grands comme des dollars et n’en croyaient pas leurs oreilles ».

De retour au pays, c’est d’ailleurs à cause de sa prise de position pour les grévistes de l’amiante (1949), qui indispose le pouvoir politique subventionnaire de l’Université Laval, que Guy Rocher est poussé à aller voir ailleurs s’il y est. À Harvard, il sera exposé aux enseignements du sociologue Talcott Parsons, dont la pensée l’habitera toute sa vie. Le doctorant est toutefois tellement brillant qu’il pourra rapidement réintégrer la Faculté des sciences sociales du père Georges-Henri Lévesque, son principal mentor et parrain. « Monsieur Rocher… la province de Québec a besoin de vous ! » lui aurait en effet lancé le recteur Vandry, devant se rendre à l’évidence après avoir été lui-même la cause principale de son exil. Huit ans plus tard, en 1960, Rocher fera le saut vers l’Université de Montréal.

Le livre se termine sur une description détaillée (70 pages) des travaux de la commission Parent (1961-1964), qui débouchera notamment, comme on le sait, sur la création d’un ministère de l’Éducation. Cette section passionnante suffirait à elle seule à établir l’intérêt du livre.

En refermant celui-ci, de Guy Rocher, on retiendra la richesse des souvenirs et les qualités intellectuelles et humaines ; de Pierre Duchesne, la minutie du travail (plus de 1 200 notes), les qualités de pédagogue (ses explications sur les particularités d’une époque révolue, par exemple sur la structure et le déroulement concret du cours classique, rendront son livre accessible aux lecteurs de toutes origines et de toutes générations) et une volonté manifeste de ne pas laisser mourir une époque déjà presque oubliée mais dont nous sommes issus.