« Je suis né le 12 janvier 1967, à l’âge de vingt et un ans. Ce jour-là, j’ai rencontré Kangyour Rinpoché, mon premier maître spirituel. » Ainsi débutent les mémoires de Matthieu Ricard1. Déjà dans sa note liminaire, il prévient son lecteur : « Ce texte se veut moins une autobiographie au sens traditionnel que le témoignage d’une vie inspirée à chaque instant par les maîtres spirituels que j’ai rencontrés ».

On aurait pu lire les mémoires d’un jeune homme issu d’un milieu intellectuel privilégié, fils d’un père-philosophe célèbre, Jean-François Revel, et d’une mère artiste-peintre reconnue, Yahne Le Toumelin, grandissant au milieu d’une société brillante où se croisaient Olivier Todd, Louis Althusser, Pierre Soulages, Hans Hartung ou André Breton. On ne lira pas non plus les mémoires du chercheur émérite qu’il aurait pu devenir après l’obtention, à 26 ans, de son doctorat en biologie cellulaire auprès de François Jacob, prix Nobel de médecine (1965). En lieu et place, le lecteur découvrira le récit d’une lente maturation aboutissant à une illumination fulgurante qui a poussé ce jeune homme talentueux, promis à un bel avenir, à tout quitter pour s’engager sur la voie de « l’Éveil ».

Déjà, à la fin des années 1960, à l’époque où il rencontrait pour la première fois son « maître-racine », l’air du temps en Occident était à la redécouverte des religions orientales. Mais bien avant que les séjours dans les ashrams en Inde et les expériences des paradis artificiels au Népal ne deviennent une mode pour une certaine jeunesse, Matthieu Ricard entretenait depuis longtemps un vaste appétit pour la spiritualité. « J’avais lu des biographies de sages, de saints et d’ermites tenants de diverses religions ou philosophies, vu des photographies de maîtres contemporains, écouté des récits de voyageurs. » C’est son oncle, surtout, Jacques-Yves Le Toumelin, grand navigateur devant l’éternel qui avait fait le tour du monde en solitaire sur son bateau, qui « fut une grande inspiration et [l]’incita à lire nombre d’écrits métaphysiques et spirituels [… qui] exploraient diverses traditions religieuses », comme l’hindouisme, le soufisme, le mysticisme chrétien ou l’orthodoxie russe. Sa mère elle-même cheminait dans cette voie. Elle se fera d’ailleurs nonne bouddhiste en 1968.

Pas une religion, une ascèse

« [L]e bouddhisme n’est pas une religion au sens où nous l’entendons habituellement en Occident. On pourrait définir le bouddhisme comme une voie de transformation qui mène de la confusion à la sagesse, de la souffrance à la liberté. » Cette transformation ne s’atteint qu’au prix d’une ascèse qui vise à se mettre dans un état d’extrême présence au monde par un extrême dépouillement du soi. Cet état, que l’on appelle l’Éveil, se paie d’une vie d’une très grande frugalité et d’une grande austérité. Surtout, il ne s’atteint que par la pratique de la méditation et la lecture des textes sacrés. Les retraites dans les ermitages peuvent durer des années. La norme est très souvent de trois ans, trois mois et trois jours.

« [L]e bouddhisme n’est pas une religion au sens où nous l’entendons habituellement en Occident. On pourrait définir le bouddhisme comme une voie de transformation qui mène de la confusion à la sagesse, de la souffrance à la liberté. » Cette transformation ne s’atteint qu’au prix d’une ascèse qui vise à se mettre dans un état d’extrême présence au monde par un extrême dépouillement du soi. Cet état, que l’on appelle l’Éveil, se paie d’une vie d’une très grande frugalité et d’une grande austérité. Surtout, il ne s’atteint que par la pratique de la méditation et la lecture des textes sacrés. Les retraites dans les ermitages peuvent durer des années. La norme est très souvent de trois ans, trois mois et trois jours.

Matthieu Ricard se pliera aux exigences de la voie qu’il a choisie avec une ferveur jamais démentie. Toutefois, à celles-ci s’ajouteront au fil du temps – du fait de ses mérites intellectuels – des tâches plus séculières comme la traduction méticuleuse de nombreux livres sacrés tibétains, dont il assurera lui-même l’impression en Inde, avant qu’ils n’atteignent de nouveaux lecteurs. Cette tâche et bien d’autres connexes le mèneront tantôt au Tibet, tantôt en Inde, tantôt au Népal ou encore au Bhoutan où il servira pendant treize ans un des plus grands maîtres vivants de l’enseignement bouddhiste tibétain, Dilgo Khyentsé Rinpoché, son deuxième maître spirituel, après la mort de son « maître-racine », Kangyour Rinpoché (« rinpoché » signifie « le précieux »).

Auprès de Dilgo Khyentsé, il agira tout à la fois comme « ange gardien » (il dort sur le plancher de sa chambre à coucher au cas où ce dernier, très malade, aurait besoin de son aide la nuit), comme aide de camp dans ses déplacements, notamment lorsqu’il visite son Tibet natal qu’il avait dû fuir en 1959 après l’invasion chinoise (on peut voir sur YouTube les images tournées par Matthieu Ricard de cette visite et de l’accueil triomphal qui est fait à Dilgo Khyentsé par la population locale), ou comme traducteur quand il se rendait en France au centre d’enseignement du bouddhisme tibétain, inauguré en Dordogne en 1975.

Tout s’accélère

Toutefois, en 1997, sa vie prend un tournant tout à fait imprévisible quand un éditeur français (NiL) lui propose de mener un dialogue avec son père, Jean- François Revel, un athée notoire, dont le résultat fera l’objet d’une publication. Paru sous le titre Le moine et le philosophe, le livre allait connaître un succès planétaire (23 traductions) et l’amener aux quatre coins du monde (Ricard nous dit que, certaines années, il avait pris jusqu’à 80 vols d’avion). Dans ces échanges entre le père et le fils, nous dit l’éditeur, « de multiples thèmes sont abordés, de la spiritualité à la notion de progrès, en passant par la foi, la nature de l’esprit, la mort, la psychanalyse et la politique (notamment dans le contexte du martyre du peuple tibétain) ». Sceptique quant à la métaphysique proposée par le bouddhisme, le philosophe admire pourtant sa sagesse, arrivant « à point nommé » pour l’Occident, qui « a triomphé dans la science, mais n’a plus ni sagesse ni morale » pour lui servir de repères fiables.

Dans le sillage de ce premier succès, de nombreux autres ouvrages sont parus ultérieurement chez le même éditeur. Parmi ceux-ci, citons Plaidoyer pour le bonheur (2003), L’art de la méditation (2008),Plaidoyer pour l’altruisme (2013) et Plaidoyer pour les animaux (2014). À propos de ce dernier titre, signalons que parmi les quatre vœux que doit prononcer toute personne qui désire se faire moine bouddhiste, il y a celui de ne pas tuer, non seulement un de ses semblables, mais tout être vivant, quel qu’il soit (les autres vœux étant de ne pas voler, de ne pas avoir de relations sexuelles et de ne pas mentir en prétendant avoir atteint un niveau d’accomplissement spirituel supérieur). Matthieu Ricard prononcera les siens en 1979, à l’âge de 33 ans.

La nouvelle notoriété que lui a conférée son premier livre et qu’il a entretenue par ses publications ultérieures lui a permis de mettre sur pied, en 2004, la fondation caritative Karuna-Shechen (Compassion-Shechen du nom de son monastère), financée par ses droits d’auteur et par la générosité d’un philanthrope (non identifié dans ses mémoires). À ce jour, la fondation – qui possède une antenne canadienne – peut s’enorgueillir d’avoir mené à terme une quarantaine de projets humanitaires ou d’utilité publique de première nécessité en Inde et au Tibet : écoles, dispensaires, routes, ponts, etc. Son rayonnement d’écrivain allait également ouvrir à ce moine atypique les portes d’une quantité de groupes de réflexion (think tanks) de par le monde, de groupes de recherche – notamment sur la méditation avec des équipes de neuroscientifiques – ou même de milieux politiques sensibles à la situation du Tibet sous le joug chinois.

Un trekking spirituel parfois ardu

Ce survol du parcours de Matthieu Ricard n’épuise pas la liste de ses expériences d’homme engagé et surtout pas celle des innombrables rencontres avec des gens remarquables qu’il a faites au fil de ses pérégrinations. Il s’en faut de beaucoup. Ses mémoires faisant près de 800 pages, forcément, il a fallu éliminer, faire des choix. D’autres auraient pu être faits. Nous laissons aux futurs lecteurs le plaisir de les découvrir eux-mêmes. Mais, il faut savoir que mettre ses pas dans ceux de Matthieu Ricard, c’est entreprendre un « trekking spirituel » – pour prendre une expression inspirée par la géographie des lieux parcourus – qui les plonge dans les arcanes d’une spiritualité très éloignée des références occidentales. Pour certains, le voyage pourra, à cet égard, paraître parfois ardu. Mais leur persévérance sera payée en retour par les propos solidement étoffés de Matthieu Ricard sur l’histoire récente du Tibet et sur sa fascinante culture millénaire.

1. Matthieu Ricard, Carnets d’un moine errant. Mémoires, Allary, Paris, 2021, 764 p. ; 44,95 $.

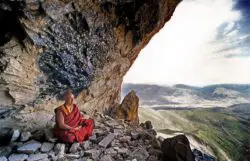

* Matthieu Ricard en 2003, en pèlerinage dans la grotte du mont Bahla, à 4 900 mètres d’altitude, dans laquelle Dilgo Khyenstsé Rinpoché passa un hiver entier en retraite solitaire, coupé de monde par la neige, dominant la vallée du Yangtsé (Drichou).

** Lors de la visite de Dilgo Khyentsé Rinpoché au Tibet oriental, en 1988, au festival annuel de danses sacrées. Il commémore la mémoire de Padmasambhava, le maître qui introduisit le bouddhisme au Tibet.

*** Tulkou Péma Wangyal, fils aîné de Kangoo Rinpoché, contemple les ruines du monastère de Mindröling qui fut le siège de certains des plus grands maîtres et érudits du Tibet avant que la Chine communiste n’ordonne sa destruction en 1985.

EXTRAITS

L’ermite est semblable au médecin qui, ayant compris qu’il ne suffit pas d’opérer d’urgence dans la rue, entreprend de construire un hôpital qui soignera d’innombrables malades de manière plus efficace, même si, dans l’intervalle, les travaux de maçonnerie et de plomberie ne guérissent personne.

p. 702

Le bouddhisme réfute la notion d’une identité personnelle qui s’apparenterait à « l’âme » des religions théistes. Pour le bouddhisme, une « personne » est définie par un flux dynamique de conscience en perpétuelle transformation qui ne saurait abriter en elle-même un « soi » unitaire et autonome […] Ce que l’on nomme par le mot ambigu de « réincarnation » se réfère donc ici à la continuité de ce flux de conscience.

p. 267

Selon le bouddhisme, « méditer » signifie « cultiver » ou encore « se familiariser avec ». La méditation consiste en effet à se familiariser avec une nouvelle manière d’être, de percevoir le monde, et de gérer ses pensées et ses émotions de manière plus contrôlée et équilibrée […] On sait aujourd’hui que le cerveau peut être profondément modifié à la suite d’un entraînement spécifique […] Cette découverte suggère que l’attention, la compassion et même le bonheur peuvent, eux aussi, être cultivés et relèvent en grande partie d’un « savoir-faire » acquis.

p. 584

[O]n distingue habituellement trois phases sur le chemin vers l’Éveil : la libération individuelle (pratimoksha), le souhait d’atteindre l’Éveil pour le bien des êtres (bodhicitta), et la vision pure qui reconnaît l’union de la vacuité et des apparences en toutes choses.

p. 654

En raison de [ses] fondements de rigueur intellectuelle, le bouddhisme se trouva d’emblée à l’aise dans le dialogue avec la science. Le principal point d’achoppement entre ces deux disciplines reste l’investigation de la nature de la conscience […] Selon le bouddhisme, comme pour la phénoménologie, la conscience est un « fait premier » qui n’est pas nécessairement lié au fonctionnement du cerveau, ce qui n’est évidemment pas l’opinion de la vaste majorité des neuroscientifiques.

p. 602