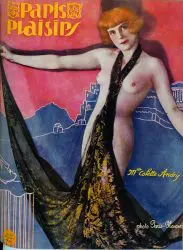

Romancière, artiste du music-hall et actrice, cette égérie oubliée des Années folles aura connu une brève existence. Auteure de trois romans remarqués entre 1929 et 1935, dans lesquels l’autobiographie trouve sa part, elle meurt à la fleur de l’âge l’année suivante. Dans Nudité (1943), ce « long poème en prose à la gloire de la beauté de la femme », selon Claude Pichois, la grande Colette se souviendra d’elle non sans émotion : « Colette Andris, la plus nue et la plus gracieuse, fut trop prompte à mourir ».

Si la trace qu’elle a laissée dans le firmament littéraire de l’entre-deux-guerres tend à s’être aujourd’hui effacée, Colette Andris – pseudonyme de Pauline Toutey – n’avait tout de même rien négligé pour attirer l’attention. Vosgienne née avec le siècle, cette licenciée ès lettres, issue d’une vieille famille universitaire, renonça rapidement aux carrières administratives et au professorat qui s’ouvraient devant elle pour se faire danseuse nue et se produire, à l’instar de son héroïne Miss Nocturne, dans les music-halls parisiens. Elle tâta aussi du cinéma en faisant partie de la distribution de trois films dans les années 1930 : Arthur (ou Le culte de la beauté) de Léonce Perret en 1931, Brumes de Paris de Maurice Sollin en 1932 et Une nuit de folies de Maurice Cammage en 1934 – film dans lequel elle affriolait, par son jeu dit « du ballon1 », un certain… Fernandel.

Des débuts au théâtre

Au départ, c’est vers le théâtre que se tourne cette jeune femme du monde. Elle écrit Mon petit, une « histoire en sept images » dans laquelle elle joue et danse. La pièce est créée le 29 février 1928 au théâtre Albert-1er (aujourd’hui théâtre Tristan-Bernard) avec, en complément, une comédie en un acte de René Jolivet, La chasse au miroir. S’ils se montrent admiratifs de la plastique d’Andris, les critiques ne semblent guère impressionnés en revanche par ses talents de dramaturge. Émile Marsy, dans La Lanterne, juge l’œuvre « banale, puérile, et un peu invraisemblable » et enjoint à l’auteure « d’abandonner une carrière qui n’est point faite pour elle ». Fortunat Strowski, dans Le Monde, fustige « l’inconvénient des spectacles teintés d’amateurisme ». Plus clément, Paul Grégorio observe « un manque général de mise au point » mais reconnaît à la pièce « des qualités qui ne manqueront pas d’apparaître […] lorsque tous les éléments qui doivent concourir à créer l’ambiance nécessaire auront été conjugués » (Comœdia). Le texte de Mon petit ne semble pas avoir été conservé, mais si l’on en juge d’après les comptes rendus de l’époque, on voit que la pièce traitait d’un sujet digne de Zola : « [C]’est la classique histoire d’une certaine Gi-Gi, professionnelle du trottoir, qui souffre de sa triste vie et finit par mourir à l’hôpital » (La Semaine à Paris).

Le roman d’une buveuse distinguée

Le sujet de son premier roman, La femme qui boit, publié en 1929, sera encore plus digne de Zola. Comme L’Assommoir un demi-siècle plus tôt, l’œuvre s’attaque à un sujet tabou : l’alcoolisme féminin. Marguerite Duras, qui s’y connaissait en la matière, fait justement observer dans La vie matérielle : « Une femme qui boit, c’est comme un animal qui boirait, un enfant. L’alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit : une femme alcoolique c’est rare, c’est grave. C’est la nature divine qui est atteinte ». Pourtant, le roman de Colette Andris ne provoque pas d’esclandre à sa parution. Publié chez Gallimard dans la collection « Les Livres du Jour », l’ouvrage reçoit un bel accueil, puisqu’il compte huit éditions en 1929 avant de reparaître en 1934 dans la collection « Succès », la première collection de poche de Gallimard. Les lectrices de Minerva l’ont même cité « parmi les cinq meilleurs romans féminins parus cette année[-là] ». La critique salue pour sa part une « œuvre originale et poignante » (Comœdia), une étude « minutieuse » et « impitoyable », un « [l]ivre très osé, mais sans recherche de vice » (La Semaine à Paris). La romancière « ne masque rien et prétend au contraire étaler au grand jour toutes les tares plus ou moins secrètes qu’entraîne la ‘cocktailomanie’ » (Paris-Soir).

Le sujet de son premier roman, La femme qui boit, publié en 1929, sera encore plus digne de Zola. Comme L’Assommoir un demi-siècle plus tôt, l’œuvre s’attaque à un sujet tabou : l’alcoolisme féminin. Marguerite Duras, qui s’y connaissait en la matière, fait justement observer dans La vie matérielle : « Une femme qui boit, c’est comme un animal qui boirait, un enfant. L’alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit : une femme alcoolique c’est rare, c’est grave. C’est la nature divine qui est atteinte ». Pourtant, le roman de Colette Andris ne provoque pas d’esclandre à sa parution. Publié chez Gallimard dans la collection « Les Livres du Jour », l’ouvrage reçoit un bel accueil, puisqu’il compte huit éditions en 1929 avant de reparaître en 1934 dans la collection « Succès », la première collection de poche de Gallimard. Les lectrices de Minerva l’ont même cité « parmi les cinq meilleurs romans féminins parus cette année[-là] ». La critique salue pour sa part une « œuvre originale et poignante » (Comœdia), une étude « minutieuse » et « impitoyable », un « [l]ivre très osé, mais sans recherche de vice » (La Semaine à Paris). La romancière « ne masque rien et prétend au contraire étaler au grand jour toutes les tares plus ou moins secrètes qu’entraîne la ‘cocktailomanie’ » (Paris-Soir).

L’œuvre trace le portrait, entre les âges de huit et de vingt-six ans, de Guita, la buveuse en question. Celle-ci n’évoque en rien une nouvelle Gervaise Coupeau ni une Germinie Lacerteux, puisque, comme le fait remarquer John Charpentier dansLa Quinzaine critique des livres et des revues, elle « n’est pas la soularde des bouges ; mais une dame. Elle a de l’esprit, une certaine culture, du sens critique. Elle s’analyse ; elle raisonne. Elle est consciente de sa dégradation ». Car déchéance il y a : à la fin du roman, Guita n’est plus la « Femme qui boit », mais « Celle qui but », une « vieille femme flétrie, navrante, au cerveau déchu », qui confesse « son étrange vie d’alcoolique2 » à un médecin dans une maison de santé. Or, ce misérabilisme n’est présent qu’à la toute fin du texte. Dans les chapitres qui précèdent et qui portent souvent des titres à teneur anecdotique (« Initiation », « Insomnie », « Le bain », etc.), Colette Andris s’attarde aux sensations éprouvées par son héroïne avant, pendant ou après ses épisodes d’ébriété, ce que la romancière nomme ses « points d’alcoolisme3 ». Un voyage à New York, en pleine prohibition, inspire même à l’auteure un « Chapitre sec ou Guita en Amérique ».

Miss Nocturne ou la nudité dansante

« L’auteur de ce roman, licenciée ès lettres, est danseuse nue », indique une jaquette ornant la couverture de son deuxième roman, Une danseuse nue, publié en 1933 chez Flammarion. Si l’écrivaine avait censément mis une part d’elle-même et une part de ses contemporaines dans son portrait de la femme qui boit, pour celui de Madeleine Durand, alias « Miss Nocturne », elle s’est surtout inspirée de son propre vécu, bien qu’elle précise d’emblée ne pas avoir voulu « offrir l’autobiographie d’une danseuse nue », mais « faire un type : celui de la danseuse nue idéale4 ». Les échos de la critique sont à nouveau favorables. L’intransigeant salue « un livre charmant, infiniment nuancé, prodigue en scènes amusantes et en anecdotes spirituellement racontées », tandis qu’Excelsior, en plus de clamer que « Colette Andris […] possède les jambes les plus spirituelles du monde », désigne le roman comme un livre « bourré de révélations presque incroyables » et comme « la plus curieuse des initiations à la vie secrète des coulisses ». Jules Delini dans Comœdia et Jean-Paul Gérard dans Le Monde illustré y verront quant à eux des « [p]ages vivantes sur la vie du music-hall, où tous les espoirs et les rancœurs du métier [sont] exprimés en termes précis », et où « [le] style en est charmant mais le fond âpre et douloureux ».

Colette Andris fait ses débuts sur la scène en 1926 et obtient vite ses premiers succès. « Au Concert Mayol d’abord, puis au Casino de Paris et aux Folies Bergère, elle combinait les joies du naturisme à celles de la danse rythmique5. » Fait notable, elle est la première femme en France à recevoir l’autorisation de danser intégralement nue sur scène. En ces Années folles qui virent triompher, dans le plus simple appareil, des étoiles du music-hall telles que Gaby Deslys, Edmonde Guy, Joséphine Baker, Moussia et Joan Warner, littérature et nudité n’avaient rien d’incompatible. Le romancier Georges de La Fouchardière affirme en janvier 1934 dans L’Œuvre que « [c]’est en préparant sa licence ès lettres […] que Mme Colette Andris eut la révélation de son apostolat : les œuvres des poètes grecs et latins sont pleines de dames nues, toujours admirables et dont beaucoup sont déesses, ce qui est très flatteur pour les autres ».

Elle contracte un mariage bourgeois avec André Risler, « l’un des plus gros importateurs de pétrole français », selon l’hebdomadaire satirique Cyrano. Le couple mène une vie tranquille dans « un vaste et clair appartement » du XVIIearrondissement, « que trois terrasses superposées prolongent encore en hauteur » ; des terrasses qui, « dominant Paris, ont, selon Jean Portail dans L’intransigeant, un je-ne-sais-quoi de pervers ». Ses cartons d’invitation, où elle avait fait inscrire « Colette Andris recevra… », étaient très prisés par les personnalités parisiennes. Selon Paris-Midi, « plusieurs fois chaque saison, [elle] donnait des réceptions brillantes où elle recevait, nue sous une robe faite de dentelle à larges jours ». Même une personnalité étrangère comme « le Maharaja de Kapurthala, prince des Mille et une nuits », profita d’un séjour à Paris pour demander au mari de Colette Andris de « voir danser [sa] femme de plus près ». C’est cette notoriété qui vaudra à Colette Andris de participer aux trois films mentionnés plus haut, et de passer pour « la prêtresse du nu » – mais un « nu chaste et digne » (Ciné-Magazine), puisque la nudité, telle qu’elle la conçoit, n’a rien de scabreux ni de licencieux : « rien de plus léger, de plus chaste, de plus irréel que cette nudité dansante6 », écrit-elle. Le « but fondamental de la danse nue » est de « créer de la beauté, une ligne continue de vivante beauté », de créer « une atmosphère de beauté antique, éternelle7». Le public semble avoir bien saisi la chasteté de cette nudité, car on dira de Colette Andris qu’elle « sut tenir la gageure d’être, sans un voile, moins nue que tant de belles spectatrices, rien que par son art de manier un vaste éventail » (Mon Paris. Son visage et sa vie ardente), qu’elle se dénudait publiquement « sans jamais inspirer le moindre geste choquant et sans que jamais pour elle fût écrit le mot de ‘pornographie’ » (Comœdia). En 1952, Une danseuse nue est porté au cinéma par Pierre-Louis et Robert Florat. C’est Catherine Erard, une actrice strasbourgeoise de vingt-quatre ans, qui incarne Miss Nocturne, renommée pour l’occasion Colette Risand.

La vengeance d’une rousse

Mais plutôt que son deuxième, Une danseuse nue aurait-il été, en fait, le troisième roman écrit par Colette Andris ? C’est ce que laisse supposer une visite que lui rendit la journaliste Jean Portail (pseudonyme de Jeanne Dessuet) à l’été 1930. Apercevant le manuscrit d’un roman que l’auteure prévoyait intituler La femme traquée et dont le sujet se rapprochait de celui de Belle de Jour (1928) de Joseph Kessel, Portail profita d’une distraction de son hôte pour en transcrire quelques lignes : « Un frais matin, la lagune luit… moirée de courants superficiels, le proche cimetière lui-même est gai. Peut-on être triste de reposer à Venise pour l’éternité ? » À moins que ce manuscrit ne soit un jour retrouvé, on peut seulement imaginer à quoi aurait ressemblé le reste du roman. Son troisième et dernier livre publié, du reste, s’intitule L’ange roux et paraît en 1935 chez Louis Querelle. Souffrant alors de tuberculose, Colette Andris l’aurait écrit dans un sanatorium des Pyrénées-Orientales, pendant ses heures de chaise longue. Sans doute le plus mûr de ses trois romans sur le plan de l’écriture, c’est paradoxalement celui qui suscite le moins d’échos dans la presse.

À quatorze ans, la rouquine Lucie Mouron entre comme demi-pensionnaire au lycée dans la classe de Mlle Forez. Après la mort de son père avec lequel elle menait une vie joyeuse, la jeune fille a passé une année à Montrouge chez sa tante qu’elle déteste. Au lycée, elle se lie d’amitié avec une camarade aisée, Marianne Le Châtelier, qui la surnomme affectueusement « Lucette ». Les années passent, leur amitié croît. À dix-huit ans, Lucette accompagne son amie en vacances à Cannes et fait la connaissance de Jacques Valognes, un militaire en garnison à Bourges. Elle aimerait l’avoir pour mari, mais Jacques lui préfère Marianne. Pour se venger, Lucette séduira… le père de Marianne et l’épousera, devenant ainsi la belle-mère de son amie. Ce manège est d’autant plus mesquin que Lucette croit Marianne secrètement éprise d’elle. Haussant la perfidie d’un cran, Lucette, atteinte de tuberculose, décide de contaminer son amie…

Dans un registre sensuel et suavement amoral rappelant l’autre Colette – Sidonie-Gabrielle, celle qui vraisemblablement inspira à Pauline Toutey le pseudonyme de « Colette Andris » –, La femme qui boit, Une danseuse nue et L’ange roux sont des romans à la prose vibrante et jazzée qui exhale la frénésie des Années folles.

Ne dansant plus depuis 1934, Colette Andris aurait eu pour projet, comme Madeleine Durand dans Une danseuse nue, d’ouvrir une école de danse, mais le sort en a décidé autrement. Tout juste rentrée d’un sanatorium de Savoie, elle meurt à Paris à l’hiver 1936. « Une étoile s’efface… Colette Andris est morte », peut-on lire à la une de Comœdia le 19 février 1936. « La capitale, qui l’avait souvent fêtée, devait avoir son dernier regard. » « Cette vie multiple et ardente devait user le frêle fourreau de son corps », conclut Le Petit Journal, tandis que Le Monde illustré prédit que « [s]eul restera le souvenir d’un être exquis et jeune qui créa, pour la joie des yeux, des spectacles qui enchantèrent les amoureux de la Beauté ».

Colette Andris a publié :

La femme qui boit, Gallimard, 1929 ; Une danseuse nue, Flammarion, 1933 ; L’ange roux, Louis Querelle, 1935.

1. Pierre Loiselet décrivait comme suit cette chorégraphie : « […] elle danse, fesses au vent. […] Lorsqu’elle tourne le dos à la salle, la danse exige qu’elle élève son ballon au-dessus de ses cheveux ; au moment de faire face, le ballon retombe, pudique, indésirable et mutin. Et voilà mille messieurs désemparés qui rongent leur frein en attendant une maladresse qui ne vient pas » (« Colette Andris », Séduction, 13 janvier 1934 [p. 6]).

2. Colette Andris, La femme qui boit, Gallimard, Paris, 1929, p. 252-253.

3. Ibid., p. 8.

4. Id., Une danseuse nue, Flammarion, Paris, 1933, p. 5.

5. « ‘La danseuse nue’ Colette Andris, du music-hall à l’écran », Fascination. Le musée secret de l’érotisme, no 24, 1984, p. 18.

6. Colette Andris, Une danseuse nue, p. 128.

7. Ibid., p. 115 et 123.

EXTRAITS

« Un Bourgogne bien chambré, n’est-ce pas comme un baiser fondant, ouaté, insinuant, qui parcourt la bouche entière ? »

Ainsi monologuait Guita en reposant, pour la douzième fois peut-être, le verre léger qu’un Pommard épais avait, par intermittences, joyeusement obscurci.

Le lit chaud, élastique, fut trouvé avec peine dans la chambre sans lumière, et un déshabillage hâtif livra bientôt Guita à la fraîcheur blanche de draps mollement creusés, à l’oreiller vite assoupi sous la tête lourde.

Puis, la nuit, en sursaut.

La femme qui boit, p. 68-69.

– Dites donc, comment avez-vous trouvé la Revue ? Pas mal, hein ? Vous avez remarqué Colette Andris, non ? La danseuse nue qui fait un machin en blanc et puis ensuite un machin avec un voile rouge. Eh bien, mon vieux, je la connais très bien, j’étais un ami de sa famille ; figurez-vous qu’elle voulait être ingénieur chimiste, c’est moi qui lui ai conseillé de faire du music-hall…

Tout cela sans se soucier le moins du monde de la petite bonne femme nullement ingénieur chimiste, mais simple licenciée ès lettres, qui, en manteau et chapeau sombre, assise en face de lui, le regardait franchement, sans chercher à dissimuler ses traits, et qui réprimait un sourire en pensant :

« La danse nue, quel anonymat ! »

Une danseuse nue, p. 88.

Une habilleuse pour danseuse nue, penserez-vous, quel paradoxe ! Mais non, mais non… Et je vous assure que ce n’est pas une sinécure que « d’habiller » une danseuse nue ! Pensez donc ! Un corps qui, sur scène, n’est serti que par les rayons féeriques de la lumière, mais il faut le préparer avec soin, avec amour ; il faut que sa nuance et son velouté répondent au but que le metteur en scène s’est proposé dans le tableau qui lui est réservé ; parfois, c’est une blancheur soyeuse, irréelle apparition ; parfois une ardente matité dans un décor violemment coloré ; parfois encore une fraîcheur de printemps, un sourire de la nature ; chaque entrée s’accompagne donc d’un maquillage spécial que l’habilleuse est chargée d’étaler uniformément sur le corps : d’abord le gras, ensuite la poudre.

Une danseuse nue, p. 135-136.

Être reine par une beauté exceptionnelle, quel rêve ! Mais elle savait trop combien, à cause de sa peau fragile et de ses traits menus, elle était à la merci d’une contrariété, d’un malaise physique, d’une mauvaise nuit – yeux rapetissés et teint triste. Par contre, dans ses bons jours, ses bons soirs plus particulièrement, elle devenait d’une séduction étourdissante, à base de sournoise stratégie qui faisait brusquement apparaître tout son potentiel voluptueux ; elle revêtait alors, selon son expression, « sa gueule pour vieux birbes »…

L’ange roux, p. 62-63.

Me venger… d’elle ? de lui ? Des deux, naturellement, mais d’elle surtout. […] Ce qu’il faudrait, ce serait la détacher, complètement, radicalement, et l’abandonner après ; alors, elle souffrirait ; et lui, donc ! Quand elle sera moins amoureuse, moins neuve, peut-être ; mais je ne sais pas si ça m’amusera. Non, je voudrais quelque chose de mieux ; mais quoi ? Une vraie vengeance, qui dure, qui se prolonge, qui ait toutes sortes de répercussions…

L’ange roux, p. 78-79.