Jean Babineau s’impose parmi les incontournables de la littérature acadienne depuis plus d’un quart de siècle. Avec un style incomparable, Babineau a éclaté sur la scène littéraire acadienne en 1993 comme une « balloun[e] qui bost[e]1 », notamment par son utilisation audacieuse du chiac. Le premier à insérer ce dialecte du Sud-Est du Nouveau-Brunswick parmi les registres du roman2, il est aussi celui qui a repoussé le plus les limites de l’intelligibilité et le seul jusqu’à présent qui a refusé de marquer les alternances de codes par des italiques, guillemets ou autres moyens de les signaler comme sous-registres dans le texte.

Par ailleurs, il ne s’agit pas simplement d’un effet réaliste non plus, car le chiac – tout comme l’anglais, le français acadien et le français dit standard (ce dernier est souvent parodié dans la langue babinesque) – se trouve autant dans la langue du narrateur que dans celles des personnages. Ainsi, pour la première fois en littérature acadienne, le chiac se trouve hissé au même niveau que les autres registres de langue, abolissant la hiérarchie habituelle liée aux notions de centre et de périphérie. On aura compris qu’il s’agit d’un choix autant idéologique que stylistique.

Au-delà des premières impressions dominées par la présence surprenante du chiac, l’œuvre de Babineau élaborée au fil des décennies s’est également avérée d’une grande complexité sur le plan du style, des symboles et de l’intrigue. Si, de prime abord, Babineau paraît jouer principalement sur les contacts de langues, à la lumière d’une lecture plus attentive, il est clair que son talent se déploie à plusieurs niveaux et que les jeux de mots sont à la fois prétexte et ouverture vers une pensée plus complexe, menant à des phrases qui hantent, comme « préparer des ruines durables3 » et « pour un peuple dispersé, la vie est un blooper4 » – phrase qui fait évidemment allusion à la déportation du peuple acadien et à sa survie étonnante. En outre, on peut repérer dans les romans de Babineau un penchant pour l’onirisme ainsi que pour les pulsions de l’inconscient propre aux surréalistes ; l’utilisation de la parodie en tant que critique sociale ; la présence du ludique parfois grotesque de l’absurde ; l’insertion du stream of consciousness ou monologue intérieur des automatistes ; et, bien sûr, la déconstruction de l’hégémonie du narrateur, la fragmentation du récit et l’ironie critique du postmodernisme, sans compter toutes ses influences littéraires qui lui inspirent des jeux de mots et un travail sur les langues à la James Joyce ou les codes à déchiffrer du roman à clé à la Umberto Eco dans le cadre d’une intrigue plus près des romans de Kurt Vonnegut, et j’en passe.

Au-delà des premières impressions dominées par la présence surprenante du chiac, l’œuvre de Babineau élaborée au fil des décennies s’est également avérée d’une grande complexité sur le plan du style, des symboles et de l’intrigue. Si, de prime abord, Babineau paraît jouer principalement sur les contacts de langues, à la lumière d’une lecture plus attentive, il est clair que son talent se déploie à plusieurs niveaux et que les jeux de mots sont à la fois prétexte et ouverture vers une pensée plus complexe, menant à des phrases qui hantent, comme « préparer des ruines durables3 » et « pour un peuple dispersé, la vie est un blooper4 » – phrase qui fait évidemment allusion à la déportation du peuple acadien et à sa survie étonnante. En outre, on peut repérer dans les romans de Babineau un penchant pour l’onirisme ainsi que pour les pulsions de l’inconscient propre aux surréalistes ; l’utilisation de la parodie en tant que critique sociale ; la présence du ludique parfois grotesque de l’absurde ; l’insertion du stream of consciousness ou monologue intérieur des automatistes ; et, bien sûr, la déconstruction de l’hégémonie du narrateur, la fragmentation du récit et l’ironie critique du postmodernisme, sans compter toutes ses influences littéraires qui lui inspirent des jeux de mots et un travail sur les langues à la James Joyce ou les codes à déchiffrer du roman à clé à la Umberto Eco dans le cadre d’une intrigue plus près des romans de Kurt Vonnegut, et j’en passe.

Une quête identitaire

Les quatre romans5 publiés par Babineau depuis 1993 sont marqués par certaines grandes tendances. Chacun porte un titre d’un seul mot, ils sont tous influencés par un aspect visuel plus ou moins présent dans le texte et la répétition cyclique y fait fonction de retour en spirale sans pourtant revenir sur les pas des œuvres précédentes. Les narrateurs de ces quatre romans sont invariablement masculins et d’origine acadienne, provenant spécifiquement du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Antihéros plutôt que héros, ils sont tous fortement portés à l’autodérision, ce qui ne manque pas d’amuser les lectrices et lecteurs ; mais le rire sera fortement teinté de jaune, car au cœur des quêtes de ces protagonistes se trouve représentée la condition marginale du peuple acadien. Sans pour autant que l’ensemble des romans constitue une suite, la diégèse de chacun d’entre eux révèle une quête identitaire progressive qui, dans Bloupe (1993) par exemple, commence par la refrancisation d’une famille acadienne de Moncton lors d’un baptême symbolique : « But, le soir, la famille s’entretient. Et c’est décidé que Dive change d’école, d’ailleurs, c’est elle qui le veut, c’est le Temps pour un changement. Et, en plus de ça, la famille décide que c’est le Temps pour un autre baptême : celui de toute la famille. À savoir, redevenir des Bloupe. Qui au juste avait décidé de changer, angliciser le nom de famille ? Pourquoi ? Quand ?6 » Le personnage de Dive (inspiré par Dive Bouteille de Rabelais, car ses parois fragiles sont en verre) fournit l’élément déclencheur après une mauvaise expérience à l’école pour anglophones. Souhaitant revenir sur sa révolte d’adolescente lors de laquelle elle ne voulait pas se faire « eyedropper French up your nose !7 », Dive décide de retourner à son identité francophone, ce qui amène toute sa famille à se refranciser, tout en constatant qu’un « baptême batêche n’arrange pas tout8 ».

La quête se poursuit sous la forme d’une recherche généalogique par le protagoniste de Gîte (1998), qui construit simultanément sa maison symbolique et une autre bien réelle (à la fois dans le roman et dans la vraie vie, car l’auteur construit sa maison à Barachois en même temps). Le narrateur se perd souvent dans les méandres de sa maison en construction et les labyrinthes abondent, car « les passages ne sont pas encore terminés9 » dans ce roman qui donne l’impression d’être une œuvre de transition. Le thème de la maison est aussi transposé aux toiles de la conjointe du protagoniste – et celle de l’auteur, artiste-peintre, qui a fourni la toile reproduite en couverture – et le roman se termine sur cette note : « Si je descends dans le salon ainsi que dans le studio de Roseline, je verrai d’autres peintures de maisons. La maison grise a donné lieu à des maisons de différentes couleurs. Et celles-ci prennent davantage des allures métropolitaines. Un côté impersonnel. Des ciels de toutes couleurs qui laissent supposer une nature déchaînée. Chose étrange, des clôtures apparaissent. Des clôtures à piquet qui pourraient aussi bien être des silos cachant des fusées munies d’ogives nucléaires. […] Ce n’est pas pour rien que gîte porte un accent circonflexe, un petit toit, sur sa lettre la plus claire10 ».

De l’érection de sa maison en devenir (que l’on peut considérer comme un microcosme de l’individu et de la société acadienne), l’auteur passe à d’autres édifices, notamment ceux qui sont consacrés à la marchandise.

De l’érection de sa maison en devenir (que l’on peut considérer comme un microcosme de l’individu et de la société acadienne), l’auteur passe à d’autres édifices, notamment ceux qui sont consacrés à la marchandise.

Le protagoniste de Vortex (2003) est un employé d’un magasin à grande surface où « l’éclairage te drive, te fait voir tout en jaune11 » ; il cherche un sens à sa vie. Peu satisfait de son sort au sein d’une société minoritaire constamment menacée par l’assimilation, non pas uniquement vers l’anglais, mais aussi vers une société américanisée qui propose un simulacre de culture comme substitut de valeurs profondes, il part au Mexique en passant par les États-Unis et en revient avec la conviction que la réponse se trouve dans le partage avec les peuples autochtones, voire la découverte de l’Autre en soi-même. Cependant, son voyage ne sera pas de tout repos, car, à la suite d’une blessure dans les eaux chaudes du Mexique, où il perd pied à cause de son « manque d’ancrage12 », il sera initié à une machine « vorticielle » censée le guérir, ce qui le mène à explorer les nombreux vortex de sa vie : « En plus du Vortex de Janacek, le vortex de la société se manifeste de plusieurs manières : la figure 8 couchée, le signe d’infinité (∞), la base du langage des abeilles, la Terre qui dessine ce chiffre avec le déplacement de son axe, ses deux pôles, tout en se promenant dans l’espace, source probable du Vortex. Il y a aussi le vortex de rester chez soi à penser, à dormir, à rêver. Les vortex de la réalité ont ceci de consolant : tu as toujours, dans le néant des activités et des gens envoûtants, l’impression d’accomplir quelque chose d’utile, de préparer des ruines durables. Son magasin sera sa manière de croire qu’il contrôle les forces de son vortex et de crier victoire face aux forces universelles qui réduisent tout en poussière13 ». Rentré du Mexique et guéri en partie par sa blonde qui est infirmière et Métisse, le protagoniste cherche à valoriser une production culturelle locale et autochtone dans sa boutique où textes, textures et textiles se côtoient allègrement.

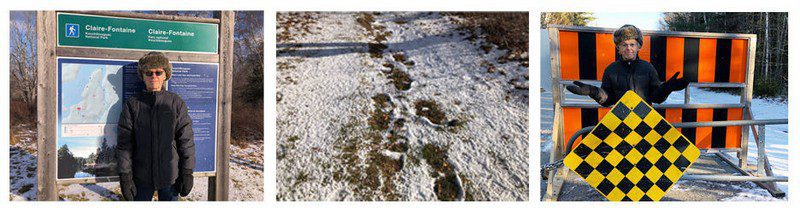

Dans son plus récent roman historico-fictif, Infini (2019), cet Autre sera personnifié par Jackie Vautour, exproprié du parc Kouchibouguac et Métis acadien autoproclamé. Infini évoque bien sûr le symbole que l’on trouve sur le drapeau métis : soit le 8 couché, mais aussi les longues années de luttes (qui se poursuivent encore d’ailleurs) menées par les expropriés de Kouchibouguac. Par ailleurs, des années de recherche dans les journaux des années 1970 ont alimenté l’élaboration de ce roman, qui a aussi servi à l’auteur de thèse de doctorat en création littéraire à l’Université de Moncton14. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à un roman historique traditionnel, car Babineau y ajoute une bonne dose d’invention. Le fantastique y intervient notamment pour souligner l’absurdité d’une bureaucratie gouvernementale qui exproprie les habitants du territoire au nom de l’économie et refuse de les compenser adéquatement. La scène de destruction de la maison de Jackie et Yvonne Vautour par les autorités du gouvernement provincial des années 1970, alors que Jackie se retrouve en prison, est teintée de tragique, surtout lorsqu’elle est mise en rapport avec l’élaboration des maisons de Babineau dans les trois romans précédents : « Jackie s’agrippe aux barreaux. Il aimerait bien brasser la cage, la détruire, ouvrir les maudits barreaux, s’échapper comme un raton et courir dans les bois comme un ours. Il s’imagine le toit défoncé de sa maison, ce toit recouvert de bardeaux d’asphalte verts se fendre en deux sous les coups du godet. Il voit le chargeur reculer puis avancer et attaquer de nouveau la maison, suivi du godet qui s’entête à la tâche, malgré les sacres de Jackie qui tire et pousse sur les barreaux, mais ils ne lâchent pas. Le sang rage dans ses tempes, lui fait serrer les dents et exorbiter les yeux. Il voit les dents du godet se diriger vers lui, il recule et tombe à la renverse sur son lit. La maison, l’habitat, le foyer15 ».

Dans son plus récent roman historico-fictif, Infini (2019), cet Autre sera personnifié par Jackie Vautour, exproprié du parc Kouchibouguac et Métis acadien autoproclamé. Infini évoque bien sûr le symbole que l’on trouve sur le drapeau métis : soit le 8 couché, mais aussi les longues années de luttes (qui se poursuivent encore d’ailleurs) menées par les expropriés de Kouchibouguac. Par ailleurs, des années de recherche dans les journaux des années 1970 ont alimenté l’élaboration de ce roman, qui a aussi servi à l’auteur de thèse de doctorat en création littéraire à l’Université de Moncton14. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à un roman historique traditionnel, car Babineau y ajoute une bonne dose d’invention. Le fantastique y intervient notamment pour souligner l’absurdité d’une bureaucratie gouvernementale qui exproprie les habitants du territoire au nom de l’économie et refuse de les compenser adéquatement. La scène de destruction de la maison de Jackie et Yvonne Vautour par les autorités du gouvernement provincial des années 1970, alors que Jackie se retrouve en prison, est teintée de tragique, surtout lorsqu’elle est mise en rapport avec l’élaboration des maisons de Babineau dans les trois romans précédents : « Jackie s’agrippe aux barreaux. Il aimerait bien brasser la cage, la détruire, ouvrir les maudits barreaux, s’échapper comme un raton et courir dans les bois comme un ours. Il s’imagine le toit défoncé de sa maison, ce toit recouvert de bardeaux d’asphalte verts se fendre en deux sous les coups du godet. Il voit le chargeur reculer puis avancer et attaquer de nouveau la maison, suivi du godet qui s’entête à la tâche, malgré les sacres de Jackie qui tire et pousse sur les barreaux, mais ils ne lâchent pas. Le sang rage dans ses tempes, lui fait serrer les dents et exorbiter les yeux. Il voit les dents du godet se diriger vers lui, il recule et tombe à la renverse sur son lit. La maison, l’habitat, le foyer15 ».

Que nous réserve l’auteur ? Quelle forme prendra sa prochaine œuvre littéraire ? Est-elle destinée à être représentée comme une maison à (re)construire perpétuellement ou sera-t-elle remplacée par une nouvelle structure sans murs, sans plafond et sans clôture autour du terrain ? Le dernier paragraphe d’Infini, qui évoque « la mémoire d’un temps, d’un lieu, de personnes, qui s’étale dans une structure rigide qui fond tranquillement16 », le suggère peut-être… car l’Acadie du XXIe siècle, ce pays qui n’a pas de territoire, peut difficilement être délimitée comme les murs d’une maison.

Jean Babineau a publié :

Bloupe, Perce-Neige, Moncton, 1993 ; Gîte, Perce-Neige, Moncton, 1998 ; Vortex, Prix littéraire Antonine-Maillet – Acadie Vie 2004, Perce-Neige, Moncton, 2003 ; Infini, finaliste au Combat des livres 2021 de Radio-Canada, Perce-Neige, Moncton, 2019.

1. Bloupe, p. 127.

2. Catherine Leclerc, « Draw on me : bilinguisme minoritaire et relais littéraires franco-canadiens », Tangence, no 117, 2018, p. 44. https://doi.org/10.7202/1059418ar

3. Vortex, p. 117.

4. Bloupe, p. 101.

5. Jean Babineau a également écrit une pièce de théâtre, Tangentes, présentée à l’Escaouette en 2006 et au Théâtre de la Grand-Voile en 2007 dans une mise en scène d’Andréi Zaharia. Malheureusement, la pièce n’est pas publiée.

6 et 7. Bloupe, p. 174.

8. Idem, p. 177.

9 et 10. Gîte, p. 112 et 124.

11, 12 et 13. Vortex, p. 9, 102 et 117.

14. Jean Babineau, « Infini suivi de ‘Dans le dédale hétérogène d’un roman historique sur la saga du parc Kouchibouguac’ », thèse de doctorat en études littéraires, Université de Moncton, 2016, 422 p.

15 et 16. Infini, p. 89 et 345.

* Chantal Richard, professeure titulaire au Département d’études françaises de l’Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton), est l’auteure de l’édition critique des Poèmes acadiens de Napoléon Landry (Institut d’études acadiennes, 2014) et coauteure des Conventions nationales acadiennes, T. 1 et 2 (Institut d’études acadiennes/Septentrion, 2013 et 2018). Elle a aussi publié plus de 25 articles et essais sur la littérature et l’histoire acadiennes, et prépare actuellement une édition critique de Bloupe de Jean Babineau.