Lire de front deux bandes dessinées distinctes racontant la même histoire… l’exercice n’est pas nouveau mais jamais banal non plus. Et quand l’histoire frappe l’imaginaire tout en étant véridique, l’expérience s’avère doublement – que dis-je, quadruplement – enrichissante !

Le destin de Stéphanie St-Clair défie la vraisemblance. À New York, on la surnommait « Queenie » ou encore « la Française », mais elle venait de la Martinique. Partie de rien, elle a monté des affaires (souvent illicites) qu’elle menait d’une poigne de fer. Elle est devenue riche et influente bien qu’elle fût une femme, qui plus est immigrée et racisée.

Harlem au temps de la prohibition

Dans les années 1920 et jusqu’en 1933, en pleine prohibition, Harlem connaît une période de vitalité culturelle qui voit notamment éclore de futures légendes du jazz telles que Thelonious Monk et Duke Ellington. Mais tout n’est pas rose pour la communauté afro-américaine qui peuple ce quartier du nord de l’île de Manhattan. Au Cotton Club, boîte de nuit mythique, ces descendants d’esclaves peuvent servir aux tables ou se produire sur scène, mais il leur est interdit d’entrer comme clients. Ils subissent le racisme, le chômage, la misère économique, bientôt amplifiés par la Grande Dépression. Leur besoin de rêve et d’espoir favorise le développement de loteries clandestines. Celles de Harlem constituent l’unique secteur de l’économie souterraine que ne contrôlent pas les mafias italienne, juive ou irlandaise. La plus florissante de ces loteries est dirigée par une femme : Stéphanie St-Clair.

Dans les années 1920 et jusqu’en 1933, en pleine prohibition, Harlem connaît une période de vitalité culturelle qui voit notamment éclore de futures légendes du jazz telles que Thelonious Monk et Duke Ellington. Mais tout n’est pas rose pour la communauté afro-américaine qui peuple ce quartier du nord de l’île de Manhattan. Au Cotton Club, boîte de nuit mythique, ces descendants d’esclaves peuvent servir aux tables ou se produire sur scène, mais il leur est interdit d’entrer comme clients. Ils subissent le racisme, le chômage, la misère économique, bientôt amplifiés par la Grande Dépression. Leur besoin de rêve et d’espoir favorise le développement de loteries clandestines. Celles de Harlem constituent l’unique secteur de l’économie souterraine que ne contrôlent pas les mafias italienne, juive ou irlandaise. La plus florissante de ces loteries est dirigée par une femme : Stéphanie St-Clair.

Elle consolide sa position et assure sa fortune dans l’immobilier et le commerce. Face à la pègre (notamment le redoutable Lucky Luciano) et aux autorités locales, elle s’efforce de s’ériger en représentante de la communauté noire de Harlem, en défenderesse de ses intérêts. À cet effet, elle publie dans un journal local de courts « éditoriaux » dans lesquels elle rappelle leurs droits aux Harlémites et encourage leur solidarité. Quand le gouvernement met fin à la prohibition, en décembre 1933, les gangs criminalisés perdent leur principale source de revenus et en cherchent d’autres. Queenie devra défendre chèrement ses intérêts, d’autant que la menace vient aussi des policiers corrompus.

Une histoire, deux récits

Les deux BD s’inspirent de ce contexte historique et social – et de la vie de cette femme hors du commun ! – en y mêlant une part de fiction. Elles mêlent aussi les genres : la biographie romancée est forcément mâtinée de polar, dans sa variante crime organisé. Par ailleurs, toutes deux enchâssent, dans le temps présent de la narration, des retours en arrière (d’une à onze pages) qui recréent des moments marquants, charnières des jeunes années de St-Clair, allant de son enfance antillaise à son arrivée à New York. Ces flash-backs surgissent comme le font les souvenirs : des réminiscences fugaces, intenses et très révélatrices.

Les deux BD s’inspirent de ce contexte historique et social – et de la vie de cette femme hors du commun ! – en y mêlant une part de fiction. Elles mêlent aussi les genres : la biographie romancée est forcément mâtinée de polar, dans sa variante crime organisé. Par ailleurs, toutes deux enchâssent, dans le temps présent de la narration, des retours en arrière (d’une à onze pages) qui recréent des moments marquants, charnières des jeunes années de St-Clair, allant de son enfance antillaise à son arrivée à New York. Ces flash-backs surgissent comme le font les souvenirs : des réminiscences fugaces, intenses et très révélatrices.

Plus encore que leurs points communs, les différences entre les deux versions de l’histoire se révèlent fort intéressantes à mettre en lumière. Mais pour ce faire, il ne serait pas superflu de définir succinctement certains termes.

Le récit est la forme particulière que l’on donne à une histoire, selon la façon dont on la relate. Ainsi, une même histoire peut faire l’objet de différents récits. Cela s’applique à l’autrice ou l’auteur qui se l’approprie pour mieux la restituer, aussi bien qu’à des quidams qui fourniraient chacun leur version d’un fait dont ils ont été témoins. Le soir venu, on fait volontiers le récit de sa journée à ses proches. Il y a donc une dose de subjectivité dans un récit. Un auteur peut reporter sa subjectivité sur le personnage principal ou sur un acolyte agissant tel un témoin – question de point de vue. La narration, quant à elle, constitue l’ensemble des moyens et des principes mis à contribution pour livrer le récit. En BD, les procédés narratifs sont indissociables du dessin, de la représentation – notamment en ce qui a trait au point de vue.

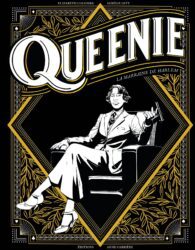

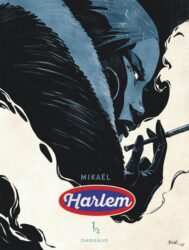

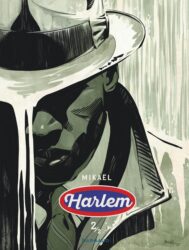

Dans Queenie. La marraine de Harlem, coscénarisé par Aurélie Lévy et Elizabeth Colomba, mis en images par cette dernière, le point de vue est résolument celui de Stéphanie St-Clair. On a accès à sa mémoire et même à ses visions : à force de menaces, elle en vient à imaginer des choses, ou plutôt un être, une silhouette élusive incarnant la mort qui rôde. Dans Harlem, Mikaël confie la narration à un témoin, un journaliste vivement impressionné par St-Clair. Le recours à un tel narrateur n’empêche pas l’auteur de recréer, lui aussi, les souvenirs de la femme. Pour discriminer le passé du présent, Colomba troque les aplats noirs très contrastés pour une trame1 qui adoucit des événements souvent traumatiques, alors que Mikaël fait surgir les flash-backs dans un camaïeu bleu, tacheté çà et là de jaune. Des planches bleutées qui se distinguent de la palette de couleurs chaudes appliquées dans le reste de son Harlem.

Dans Queenie. La marraine de Harlem, coscénarisé par Aurélie Lévy et Elizabeth Colomba, mis en images par cette dernière, le point de vue est résolument celui de Stéphanie St-Clair. On a accès à sa mémoire et même à ses visions : à force de menaces, elle en vient à imaginer des choses, ou plutôt un être, une silhouette élusive incarnant la mort qui rôde. Dans Harlem, Mikaël confie la narration à un témoin, un journaliste vivement impressionné par St-Clair. Le recours à un tel narrateur n’empêche pas l’auteur de recréer, lui aussi, les souvenirs de la femme. Pour discriminer le passé du présent, Colomba troque les aplats noirs très contrastés pour une trame1 qui adoucit des événements souvent traumatiques, alors que Mikaël fait surgir les flash-backs dans un camaïeu bleu, tacheté çà et là de jaune. Des planches bleutées qui se distinguent de la palette de couleurs chaudes appliquées dans le reste de son Harlem.

Représenter différemment, raconter différemment

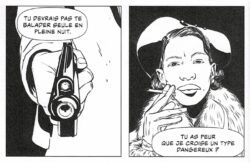

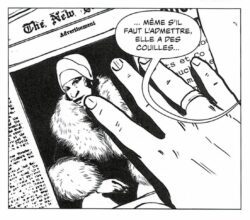

Formellement, les deux œuvres montrent une forte personnalité, à l’instar de leur héroïne. Et elles s’avèrent sur ce plan très dissemblables. Queenie est dessiné dans un noir et blanc net et tout en lisibilité ; Harlemest en couleurs. Les planches de Colomba se composent tantôt de quatre bandes bien tassées, tantôt de trois bandes plus aérées, dans une mise en page généralement symétrique (la symétrie cédant parfois le pas aux impératifs de la mise en scène) et toujours bien sage ; Mikaël nous a habitués à ses mises en page dynamiques, ses cases extrêmement élastiques. Dans Queenie, la narration se veut lente, très peu elliptique, chaque séquence étant racontée avec beaucoup de vignettes ; dans Harlem, même les scènes dénuées d’action sont rythmées par un montage2 nerveux. La mise en scène de Queenie est d’une précision chirurgicale et plutôt sobre, une même composition d’image se répétant souvent sur quelques cases ; Harlem propose une mise en scène énergique, des compositions d’images élaborées où la profondeur de champ et les angles de vue contribuent à placer le lecteur au centre de l’action ou de l’émotion.

Formellement, les deux œuvres montrent une forte personnalité, à l’instar de leur héroïne. Et elles s’avèrent sur ce plan très dissemblables. Queenie est dessiné dans un noir et blanc net et tout en lisibilité ; Harlemest en couleurs. Les planches de Colomba se composent tantôt de quatre bandes bien tassées, tantôt de trois bandes plus aérées, dans une mise en page généralement symétrique (la symétrie cédant parfois le pas aux impératifs de la mise en scène) et toujours bien sage ; Mikaël nous a habitués à ses mises en page dynamiques, ses cases extrêmement élastiques. Dans Queenie, la narration se veut lente, très peu elliptique, chaque séquence étant racontée avec beaucoup de vignettes ; dans Harlem, même les scènes dénuées d’action sont rythmées par un montage2 nerveux. La mise en scène de Queenie est d’une précision chirurgicale et plutôt sobre, une même composition d’image se répétant souvent sur quelques cases ; Harlem propose une mise en scène énergique, des compositions d’images élaborées où la profondeur de champ et les angles de vue contribuent à placer le lecteur au centre de l’action ou de l’émotion.

De fait, Mikaël compte parmi les bédéistes qui développent la maîtrise de leur discipline en approfondissant constamment ses potentialités narratives. Il faut l’entendre parler en public de l’art de « construire en planches3 » ! Des entrevues qu’elles ont accordées démontrent que Lévy et Colomba ne sont pas en reste : il y a derrière leur collaboration une réflexion, une démarche artistique, un engagement qui ne laissent pas deviner que Queenie est leur première bande dessinée. Elizabeth Colomba est artiste peintre, tandis qu’Aurélie Lévy est romancière, journaliste et documentariste. Dans leur envie commune de mieux faire connaître le personnage de Stéphanie St-Clair, la BD s’est imposée comme le médium idéal.

Leur projet, pareillement à celui de Mikaël et bien qu’il s’agisse de deux biopics, recèle un rigoureux travail de documentation, de repérage sur les lieux. Le dessin du Québécois d’adoption est moins réaliste, plus expressionniste que le style qu’a choisi Colomba, mais se distancier du réalisme n’exclut pas la recherche d’authenticité. Harlem est paru en deux albums et s’inscrit dans une série de trois diptyques explorant diverses réalités sociohistoriques liées à l’immigration et au crime organisé, à New York, entre les deux guerres4. Mikaël propose une vision que l’on peut qualifier de mythique.

Leur projet, pareillement à celui de Mikaël et bien qu’il s’agisse de deux biopics, recèle un rigoureux travail de documentation, de repérage sur les lieux. Le dessin du Québécois d’adoption est moins réaliste, plus expressionniste que le style qu’a choisi Colomba, mais se distancier du réalisme n’exclut pas la recherche d’authenticité. Harlem est paru en deux albums et s’inscrit dans une série de trois diptyques explorant diverses réalités sociohistoriques liées à l’immigration et au crime organisé, à New York, entre les deux guerres4. Mikaël propose une vision que l’on peut qualifier de mythique.

Par ailleurs, le réalisme graphique de Queenie n’empêche pas non plus ses deux créatrices de faire preuve d’audace et de s’autoriser quelques fantaisies. À titre d’exemple, en trois doubles planches disséminées tout au long de l’album, elles résument le fonctionnement de base des paris illégaux, présentent le modus operandi du chef de gang Dutch Schultz (principal antagoniste de Madame St-Clair), puis donnent un aperçu du coût de la vie à cette époque. Dans une séquence où Stéphanie est au cinéma avec son garde du corps et amant, Bumpy Johnson, un acteur du film s’adresse à la salle (et au lecteur) pour apporter une explication qui aurait pu faire l’objet d’une note en bas de page. Ces manières d’intermèdes dans la trame narrative amènent une rupture de ton qui s’oublie dès que l’on tourne la page pour reprendre le cours du récit.

Voilà deux œuvres qui, bien qu’elles brossent le portrait de la même femme, ont somme toute assez peu en commun. À sujet extraordinaire, auteurs d’exception : Colomba la peintre et Lévy l’écrivaine et cinéaste ont réussi leur entrée dans le neuvième art, c’est le moins que l’on puisse dire ; quant à Mikaël, travailleur acharné, son talent, sa détermination et sa discrétion en font le secret le mieux gardé de la BD québécoise. Comme Stéphanie St-Clair, ces auteurs ont un sacré tempérament.

Voilà deux œuvres qui, bien qu’elles brossent le portrait de la même femme, ont somme toute assez peu en commun. À sujet extraordinaire, auteurs d’exception : Colomba la peintre et Lévy l’écrivaine et cinéaste ont réussi leur entrée dans le neuvième art, c’est le moins que l’on puisse dire ; quant à Mikaël, travailleur acharné, son talent, sa détermination et sa discrétion en font le secret le mieux gardé de la BD québécoise. Comme Stéphanie St-Clair, ces auteurs ont un sacré tempérament.

Albums lus et film vu pour cet article :

Elizabeth Lévy (scénario) et Elizabeth Colomba (scénario et dessin), Queenie. La marraine de Harlem, Anne Carrière, Paris, 2021, 168 p.

Mikaël, Harlem, tomes 1 et 2, Dargaud Benelux, Bruxelles, 2022 et 2023, 64 p. et 64 p.

Cotton Club, film réalisé par Francis Ford Coppola en 1984 et dans lequel St-Clair fait quelques apparitions.

1. Constituée de minuscules points noirs plus ou moins distants, la trame permet de restituer le gris tout en imprimant en noir et blanc. Elle sert à détacher les éléments du dessin, à suggérer les volumes ou les ombres, à créer des effets.

2. Le montage consiste à articuler des vignettes aux cadrages et aux angles de vue différents.

3. Titre donné à son passage aux Rendez-vous de la BD, à la bibliothèque Gabrielle-Roy, en décembre 2017.

4. Le premier diptyque s’intitule Giant et le second, Bootblack ; ils sont parus chez Dargaud entre 2017 et 2020.