Dans son Dictionnaire amoureux du Japon publié il y a deux ans, Richard Collasse, romancier et ancien président de Chanel KK au Japon, raconte qu’un matin, alors qu’il balaie les feuilles mortes devant sa demeure à Kamakura, près de Tokyo, un passant l’interpelle en français : « ‘Je m’appelle Yamada. Ma grand-mère était française. Elle s’appelait Kiku Yamata. On la surnommait la japolyonnaise’. À ma grande honte, je dus avouer mon ignorance, car je n’avais jamais entendu prononcer le nom de Kikou Yamata ». C’est que, au Japon, elle est une auteure réputée, alors que, en Occident, elle est passablement oubliée.

Elle est née en 1897, à Lyon, d’un père japonais et d’une mère française. Tadzumi Yamada était venu en France à l’âge de 23 ans, en 1878 ; consul du Japon à partir de 1885, il veille aux échanges commerciaux touchant à la soie entre les deux pays. Kikou a une dizaine d’années lorsque sa famille quitte la France pour s’installer au Japon, où le père a été rappelé. Mais en 1923, à 26 ans, elle revient en France, suit des études en histoire de l’art à Paris. Elle fréquente alors les milieux littéraires, traduit des contes et des poèmes japonais dans une édition préfacée par Paul Valéry, Sur des lèvres japonaises (1924). Vous « qui avez deux patries, deux parlers, deux jeux de parures et de coutumes, et qui êtes enfin si intimement double dans votre essence », écrit le célèbre poète.

Elle est née en 1897, à Lyon, d’un père japonais et d’une mère française. Tadzumi Yamada était venu en France à l’âge de 23 ans, en 1878 ; consul du Japon à partir de 1885, il veille aux échanges commerciaux touchant à la soie entre les deux pays. Kikou a une dizaine d’années lorsque sa famille quitte la France pour s’installer au Japon, où le père a été rappelé. Mais en 1923, à 26 ans, elle revient en France, suit des études en histoire de l’art à Paris. Elle fréquente alors les milieux littéraires, traduit des contes et des poèmes japonais dans une édition préfacée par Paul Valéry, Sur des lèvres japonaises (1924). Vous « qui avez deux patries, deux parlers, deux jeux de parures et de coutumes, et qui êtes enfin si intimement double dans votre essence », écrit le célèbre poète.

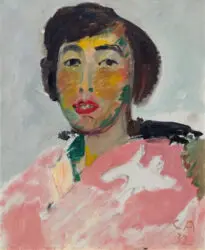

Edmée de la Rochefoucauld, écrivaine et féministe qui sera longtemps présidente du prix Femina, dont le salon littéraire était l’un des plus fréquentés de l’époque, la présente ainsi : « En 1924, un aimable diplomate français l’ayant amenée un mercredi, je fis sa connaissance, et je la revois avec ses yeux bruns rieurs, sa bouche fraîche, s’avançant en kimono, les pieds chaussés de blanc, une cordelette entre l’orteil et le second doigt pour tenir les curieuses sandales japonaises. Tantôt la taille ornée par un énorme obi satiné, tantôt vêtue d’un sobre tailleur européen, de préférence beige, Kikou […] possédait en effet deux aspects […] etelle les avait gardés, oscillant deux ou trois fois dans son existence entre le Japon fleuri, ses bouquets, ses haïkaï, la cérémonie du thé, la fameuse montagne Fougi – et les rives du Rhône ou de la Seine verte ».

Ni tout à fait française ni complètement japonaise, Kikou Yamata offrait aussi, en marge de la vie de tous les jours, un joli cas de métissage littéraire. Il faut prendre connaissance de ses premiers romans (Masako et La trame au Milan d’or) pour ressentir un sentiment d’inquiétante étrangeté, pour parler comme Freud : on croit lire des romans traduits du japonais, comme l’a d’ailleurs souligné Denis C. Meyer dans une riche étude sur l’œuvre de l’auteure, alors qu’ils ont été écrits en français et édités en France. Certes, ce sentiment tient en partie au fait qu’elle met en scène des personnages japonais ou qui lui ressemblent, mais surtout à une certaine manière très personnelle de raconter les choses, malgré une concision dans l’observation et un sens de la métaphore qui en font bien la contemporaine de Jean Giraudoux et de Paul Morand. C’est bien la Française qui écrit : « Puis la conversation tourna comme une ombrelle sur l’épaule, comme un éventail dans la main par jour chaud » ou, encore : « Les maisons débouchent aux angles des rues comme de grands navires à l’ancre. Les trottoirs les touchent à l’abordage ».

À cette ambiguïté s’ajoute le fait que Masako – le premier roman, à la forme épurée, qu’elle publie en 1925, mais qu’elle aurait achevé deux ans plus tôt – semble cibler sciemment les lecteurs français méconnaissant les traditions japonaises : à l’intérieur de la structure traditionnelle et patriarcale, on découvre la rigidité des mœurs, le respect des traditions, la préparation au mariage, le cérémonial du mariage. Ce roman, qui eut beaucoup de succès, repose sur une ligne thématique minimaliste et la représentation de la nature (les paysages, les reflets de la lumière, l’éclat des fleurs) en occupe les deux tiers. La prose elle-même se veut assez proche de la poésie, elle est délicate, légère, fine, vaporeuse, comme si les choses étaient dites du bout des lèvres. Plusieurs chapitres sont comme des croquis paysagés, des aquarelles, avec une touche de sentimentalité qui s’accorde à la jeunesse de l’héroïne.

À cette ambiguïté s’ajoute le fait que Masako – le premier roman, à la forme épurée, qu’elle publie en 1925, mais qu’elle aurait achevé deux ans plus tôt – semble cibler sciemment les lecteurs français méconnaissant les traditions japonaises : à l’intérieur de la structure traditionnelle et patriarcale, on découvre la rigidité des mœurs, le respect des traditions, la préparation au mariage, le cérémonial du mariage. Ce roman, qui eut beaucoup de succès, repose sur une ligne thématique minimaliste et la représentation de la nature (les paysages, les reflets de la lumière, l’éclat des fleurs) en occupe les deux tiers. La prose elle-même se veut assez proche de la poésie, elle est délicate, légère, fine, vaporeuse, comme si les choses étaient dites du bout des lèvres. Plusieurs chapitres sont comme des croquis paysagés, des aquarelles, avec une touche de sentimentalité qui s’accorde à la jeunesse de l’héroïne.

Publié cinq ans plus tard, La trame au Milan d’or (1930) est un roman plus consistant, marqué par l’opposition entre les valeurs occidentales et orientales. Le jeune Tazoumi débarque en France, où il est venu s’instruire et apprendre à devenir un homme, selon le vœu de son père. Peu à peu, il fait l’apprentissage d’un mode de vie et d’une culture radicalement différents de ce qu’il connaît, et surtout devient amoureux d’une Française qui est pour lui « comme l’essence vivante de ce pays ». À la fin, marié et fort de son expérience française, il revient prendre sa place dans la société nippone. Comme dans Masako, l’écriture à la fois poétique et elliptique peut être déconcertante ; dans la succession des événements de la vie privée de Tazoumi, seules les références historiques permettent au lecteur de mesurer le passage du temps. Si Masako se faisait critique des coutumes japonaises, Tazoumi a la chance, grâce à la décision de son père de lui imposer un séjour en France, de s’enrichir par la conciliation des cultures. Il offre un modèle d’être proche du cœur de l’écrivaine.

Kikou Yamata a construit une œuvre atypique qui échappe aux tendances à la mode. L’œuvre est une quête d’identité menée par la volonté de l’auteure de se situer au sein de ses ascendants, de circonscrire un espace de vie que définissent les valeurs que celle-ci a choisies. La Seconde Guerre mondiale, qui voit le Japon impérial combattre les Alliés aux côtés de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, marque chez elle un moment décisif. En 1939, elle a appris la déclaration de la guerre lors de la traversée qui les mène, elle et le peintre zurichois Conrad Meili qu’elle a épousé sept ans plus tôt, de la France vers le Japon, où elle a été invitée par la Société japonaise pour les relations internationales. Mais contre toute attente, Kikou Yamata y restera dix ans, refusant de revenir dans un Paris occupé par les Allemands. En 1943, Au pays de la reine, un essai sur la civilisation japonaise et les femmes publié l’année précédente, lui vaut d’êtreemprisonnée pendant trois mois, les autorités nippones lui reprochant ses idées libérales. « Les femmes japonaises autant que les soldats japonais ont contribué à la grandeur du Japon », écrivait-elle. Comme elle le dira par la suite : « C’était un crime de lèse-majesté. Comment avais-je osé donner ce nom [Au pays de la reine] à l’empire du Japon ? » Sommée alors de dire lequel des deux pays qui sont les siens elle préfère, elle n’hésite pas à choisir la France. Ainsi, la guerre venait-elle de force rompre en elle l’équilibre qu’elle avait recherché et cultivé. Quelques années plus tard, elle expliquera : « J’ai longtemps cru ces deux moitiés du monde, cet Occident et cet Orient, nécessaires à la structure d’un être complet. Mais je vivais des charmes esthétiques de la vie japonaise, de sa nature, aérienne comme un satellite poétique du continent jaune. J’unissais ces délices au besoin de l’intelligence française, à la désinvolture d’un mot d’esprit […]. Je n’attendais pas ce conflit qui m’arracha un jour ce cri de l’instinct, un cri charnel. La politique ne m’a prise à la gorge que pour me faire pousser ce cri : ‘Je préfère la France !’. Comment, ensuite, réconcilier en moi ces deux parties qu’une main criminelle avait tenté de dresser l’une contre l’autre ? »

Il fallut dès lors à Kikou Yamata retrouver l’universalité japonaise, recréer l’humanité du Japon. C’est ainsi qu’au début des années 1950, alors que le Nouveau Roman et les Hussards empruntent les voies de la contestation de l’écriture existentialiste qui domine la scène littéraire française depuis la guerre, Kikou Yamata poursuit son œuvre si personnelle, presque intemporelle, et publie La dame de beauté (1952), probablement son roman le plus réussi, certainement le plus beau (réédité chez Stock en 1997, on en trouve encore des exemplaires).

Ce roman d’une écriture maîtrisée, plus approfondie que dans les précédents, met en scène une Japonaise d’une quarantaine d’années, Nobouko, dite la dame de beauté (surnom sans rapport avec le pseudonyme d’Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII). Fortunée, belle et élégante, à la personnalité forte et d’une éducation parfaite, Nobouko vit solitairement avec son jeune fils à Oiso ; elle ne voit son mari qu’à l’occasion, car il préfère le pied-à-terre qu’il possède à Tokyo, où il vit avec une geisha. Sportive, Nobouko est amatrice d’escrime et de natation. Sur le plan intellectuel, elle offre la même maîtrise ; elle est une femme de tête, et le théâtre nô, qui compense l’insuffisance du monde, est pour elle une véritable expérience mystique. Or, le début du roman la saisit au moment où une fissure se manifeste dans sa vie. Le suicide du gardien de sa propriété la trouble ; l’événement coïncide en outre avec le déclenchement de la guerre, laquelle l’oblige à modifier sa vie coutumière. Il n’est pas interdit de penser que cette fissure fait aussi subtilement écho au regard désillusionné de Kikou Yamata sur le Japon qu’elle a découvert pendant la guerre : l’auteure n’est plus celle, jeune et naïve, qui dans Masako écartait tout souci politique et déclarait joliment : « Je préfère mes fleurs, mes livres, puis rêver ».

Ce roman d’une écriture maîtrisée, plus approfondie que dans les précédents, met en scène une Japonaise d’une quarantaine d’années, Nobouko, dite la dame de beauté (surnom sans rapport avec le pseudonyme d’Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII). Fortunée, belle et élégante, à la personnalité forte et d’une éducation parfaite, Nobouko vit solitairement avec son jeune fils à Oiso ; elle ne voit son mari qu’à l’occasion, car il préfère le pied-à-terre qu’il possède à Tokyo, où il vit avec une geisha. Sportive, Nobouko est amatrice d’escrime et de natation. Sur le plan intellectuel, elle offre la même maîtrise ; elle est une femme de tête, et le théâtre nô, qui compense l’insuffisance du monde, est pour elle une véritable expérience mystique. Or, le début du roman la saisit au moment où une fissure se manifeste dans sa vie. Le suicide du gardien de sa propriété la trouble ; l’événement coïncide en outre avec le déclenchement de la guerre, laquelle l’oblige à modifier sa vie coutumière. Il n’est pas interdit de penser que cette fissure fait aussi subtilement écho au regard désillusionné de Kikou Yamata sur le Japon qu’elle a découvert pendant la guerre : l’auteure n’est plus celle, jeune et naïve, qui dans Masako écartait tout souci politique et déclarait joliment : « Je préfère mes fleurs, mes livres, puis rêver ».

Au contraire de Masako, Nobouko est empoignée par la folie de son temps, et c’est ainsi que, de contrariétés en déceptions, de « subtils décalages » s’immiscent progressivement dans son existence, générant un malaise et une angoisse dont elle tarde pourtant à prendre la véritable mesure, car l’habitude qu’elle a des privilèges de son rang, de sa fortune et de sa beauté l’en protège. Mais les soucis s’accumulent, jusqu’à ce que la lassitude qu’elle éprouve lui fasse comprendre un jour que la fissure ne cesse plus de s’agrandir. Enfin, elle tombe malade, devient souffrante, puis la mort l’emporte : elle a « pris congé d’elle-même », comme l’écrit Yamata.

Mais tout n’est pas dit encore. Nous ne sommes qu’à la moitié du roman lorsque Nobouko tombe malade ; la suite est occupée par l’orgueil de sa souffrance et de ses pensées, la dame de beauté étant souveraine jusqu’à la fin, et par les réactions que suscite son décès. Sa disparition échappe aux autres, en particulier à son mari déstabilisé, car elle se dérobe de la scène du monde au moment même où la guerre redouble de fureur. Les pompeux discours sur la patrie et l’héroïsme, d’abord dominants, ne font maintenant plus le poids face à la destruction. La barbarie de la guerre, à l’échelle de l’hystérie collective, et la mort de Nobouko, à l’échelle de la dignité humaine, signent la fin de la beauté, tournent la page d’une époque désormais révolue.

C’est pourquoi Nobouko est préoccupée par l’image de sa mort, par l’image qu’elle montre aux autres. « En Japonaise de race, la dame n’est préoccupée que du dernier poème que tout être bien né doit laisser avant sa mort. » Avec ce très beau personnage de femme, Kikou Yamata a voulu peindre ce qu’elle appelle « la sentimentalité japonaise », qu’elle oppose à l’amour-passion. Alors que l’amour-passion, à l’image de la violence guerrière, risque de mener au suicide, la sentimentalité maintient un équilibre de vie, auquel fait écho le détachement spirituel que propose le bouddhisme. Il reste que ce beau personnage s’avère plus complexe qu’il n’y paraît, car cette sentimentalité est ici imposée par une incapacité narcissique à aimer. Être la dame de beauté, ce n’est pas un titre qui se porte sans dommage.

L’œuvre de Kikou Yamata est riche de près d’une vingtaine d’ouvrages : romans, récits, essais, traductions. Malgré des romans tardifs sur l’histoire familiale (Le mois sans dieux publié en 1956, mais écrit en 1939) et sur l’occupation japonaise en Chine (Mille cœurs en Chine en 1957), la femme japonaise reste au centre des préoccupations de l’auteure, qui fait revivre, auprès de Masako et de Nobouko, la légende de la courtisane Shizouka (Shizouka, princesse tranquille en 1929), les vies des geishas Okichi Tojin, Okoï et Tsoumakichi (Trois geishas en 1953) ou encore le passé des « éminentes souveraines » d’Au pays de la reine (1942).

*Page intérieure de La trame au Milan d’or, Librairie Stock, 1930.

Kikou Yamata a publié, entre autres :

Masako, Delamain et Boutelleau, Paris, 1925, suivi de La trame au Milan d’or aux éditions Le lierre embrassant la muraille, Lyon, 2018 ; La trame au Milan d’or, Delamain et Boutelleau, Paris, 1930 ; Japon dernière heure, Delamain et Boutelleau, Paris, 1930 ; La dame de beauté, Stock, Paris, 1953 et 1997 ; Trois geishas, Domat, Paris, 1953 ; Le Japon des Japonaises [nouvelle version d’Au pays de la reine], Domat, Paris, 1955 ; Le mois sans dieux, Domat, Paris, 1956 ; Mille cœurs en Chine, Del Duca, Paris, 1957.

Sur l’auteure : Denis C. Meyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kikou Yamata, L’Harmattan, Paris, 2009.

EXTRAITS

La fleur à six pétales tombe des nuages mûrs. Elle se pose sur la terre et disparaît. Elle touche les dalles de granit et sa nouvelle métamorphose les mouchettes de gouttes noires.

Il neigera longtemps.

Le ciel est plein d’encens gris, si lourd qu’il s’immobilise, si refroidi qu’il n’a plus d’odeur. Cette nuée terne demeure autour de la maison. Un crépuscule hâtif s’allonge dans la chambre. La lumière, aplatie sur les nattes, pâlit. Elle émane à présent de leur paille claire et lisse.

Masako, Le lierre embrassant la muraille, 2018, p. 11.

L’esprit d’Europe me travaille de son mouvement, de son indépendance et de son besoin d’affirmation. La vieille âme nippone lutte, pleine de diplomatie. Beaucoup succombent à ce corps à corps de deux mondes en eux, lamentables épaves revenues s’accrocher aux traditions, timidités que sauvent la hiérarchie et la famille, isolée vaincus par la société qui n’admet point l’individualisme.

La trame au Milan d’or, Le lierre embrassant la muraille, 2018, p. 302.

Un jour, en lissant ses lourds cheveux qu’elle n’osait plus onduler, elle fut surprise par le poids et la lassitude de son bras. Elle s’aperçut alors que la faille qui avait imperceptiblement brisé le cours égal de sa vie, formait maintenant une frontière infranchissable. […] Les jambes aussi lourdes que le bras, elle s’allongea dans un fauteuil et sans rien faire, l’air absent, les lèvres entrouvertes, elle se mit à remonter le fil des événements, cherchant où et quand ce fil s’était cassé.

La dame de beauté, Stock, 1953, p. 63-64.