Depuis 30 ans, humblement, il nous donne à lire une œuvre poétique riche et d’une grande maturité. Dans ses livres, il explore le monde qui est le nôtre, mais dont une partie, pas immédiatement visible, serait habitée autrement.

Et si la poésie cherchait à dire le lien secret qui unit chaque être à un paysage qu’il tente de rejoindre ?

J’aime beaucoup la poésie de Michel Létourneau, poète discret vivant dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Je considère son œuvre (une dizaine de recueils) comme l’une des plus accomplies de la poésie québécoise actuelle.

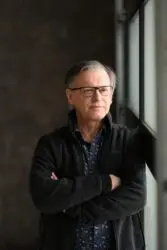

Michel Pleau : Michel, je te propose, d’abord, l’exercice de faire une sorte d’autoportrait. En d’autres mots, que dirais-tu pour te présenter ?

Michel Létourneau : Je suis né dans la basse-ville de Québec et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. C’était un milieu défavorisé. À l’époque, on pouvait être une douzaine d’enfants à jouer dans la rue. J’étais un enfant tranquille et sensible. Bien qu’en déclin, l’Église exerçait encore une certaine influence dans mon enfance. J’ai d’ailleurs intériorisé quelques symboles et gardé une ouverture face aux mystères de l’invisible.

Je demeure à Rivière-du-Loup depuis 19 ans. J’aime cet environnement où le fleuve est facilement accessible et le rythme de vie, moins stressant. C’est un milieu propice au travail d’écriture, même si parfois je me sens un peu loin des lieux où, dit-on, les choses se passent !

La poésie constitue une dimension que je ne pourrais évacuer de ma vie. Par ailleurs, mon emploi occupe également une part importante de mon existence, ne serait-ce que parce qu’il me garde en contact avec la réalité du quotidien et des nécessités qu’il suppose. Je souhaiterais consacrer davantage de temps à l’écriture mais, dans la mesure du possible, je m’efforce de maintenir une certaine discipline et de mettre à profit le temps qui m’est imparti.

La poésie constitue une dimension que je ne pourrais évacuer de ma vie. Par ailleurs, mon emploi occupe également une part importante de mon existence, ne serait-ce que parce qu’il me garde en contact avec la réalité du quotidien et des nécessités qu’il suppose. Je souhaiterais consacrer davantage de temps à l’écriture mais, dans la mesure du possible, je m’efforce de maintenir une certaine discipline et de mettre à profit le temps qui m’est imparti.

J’ai toujours sur ma table quelques textes qui finissent par s’attacher et par former un tout qui débouche sur quelque chose de sensé et, parfois, d’assez réussi ! Cependant, une fois un recueil achevé, je n’aime pas tant y replonger sinon pour y puiser un point de départ, une relance que pourraient m’apporter un mot ou quelques vers pigés au détour d’un blocage – qui peut s’avérer momentané ou s’étaler sur une longue période !

M. P. : Qu’est-ce qui est à l’origine de ton désir d’écrire de la poésie ? Pourquoi écrire de la poésie ? Comment est arrivée cette présence dans ta vie ?

M. L. : J’ai découvert la poésie au cégep. Je l’ai vite expérimentée comme étant un lieu de joie, de souffrance et, bien sûr, d’expression. Je me souviens que mon premier vers se lisait comme suit : À l’arête de notre cœur, l’enfant s’ouvre toutes les veines. Ce n’était pas particulièrement festif comme phrase, mais je ressentais la poésie ainsi.

Cette année-là, j’ai écrit plusieurs textes qui ont constitué un recueil fait maison ! Ça parlait des pores de la terre, d’alvéoles, je ne sais plus. C’était mauvais mais il s’y trouvait, je crois, les germes des thématiques à venir.

Dans la vingtaine, je m’intéressais particulièrement à la poésie dite engagée. Par ailleurs, j’ai fini par comprendre que la poésie est en soi un engagement qui implique l’entièreté de notre être, et non pas une échappatoire aux vicissitudes du monde.

Ce sont des rencontres déterminantes qui ont forgé mon cheminement dans l’écriture. Je pense particulièrement à Jean-Noël Pontbriand, professeur de création littéraire à l’Université Laval, qui m’a inculqué l’importance de trouver sa propre voix et de tendre vers la justesse du propos. Je me suis mis à lire des poètes d’ici : Saint-Denys Garneau, Miron, Grandbois. C’est en ces poètes que je trouve ma filiation. J’apprécie également des poètes d’ailleurs, dont Neruda, Éluard, Jaccottet, Roud et Tranströmer. J’admire particulièrement la flamboyance de Char, sa lucidité déconcertante, ses images qui conduisent à des galeries surmultipliées de sens. Je suis subjugué par son écriture, que je n’ai d’ailleurs pas la prétention de bien comprendre !

M. P. : Ton premier recueil s’intitule Mémoires sous les pierres. Il me semble que ce mot, mémoire, est un élément important de ta poésie. Écrire est-il l’occasion de déterrer le passé pour mieux le comprendre ?

M. L. : La mémoire constitue forcément l’environnement psychique où je puise des sentiments ou des images accolées à certains événements. L’enfance demeure, pour moi et pour bien des poètes, l’époque qui recèle les émotions les plus fortes, à la fois fondatrices et prédictives de notre être.

La mémoire remonte ainsi jusqu’au rapport que j’avais avec ma mère et mon père, avec les autres enfants de mon quartier. Elle me met en contact avec cette époque de façon diffuse, quelque peu voilée. Mais ce n’est pas la clarté avec laquelle apparaissent les personnes ou la situation qui m’importe, c’est bien plutôt l’expression de l’émotion qu’elles suscitent.

Je ne crois pas qu’écrire soit seulement l’occasion de déterrer le passé pour mieux le comprendre. Bien sûr, il y a un peu de ça, mais je crois que l’écriture est avant tout une opportunité d’expression et, si possible, d’échange avec le lecteur. Dans le cas de Mémoires sous les pierres, il s’agissait au début d’exprimer ce que je ressentais face au décès de ma mère. Puis, lentement, un élargissement du propos s’est produit sans que je m’en rende vraiment compte durant le processus d’écriture.

Je pense que c’est le rôle de la psychanalyse de nous conduire sur le chemin de la compréhension. Celui de la poésie est de nous inviter sur les sentiers de l’expression de l’émotion et de la communion.

Je pense que c’est le rôle de la psychanalyse de nous conduire sur le chemin de la compréhension. Celui de la poésie est de nous inviter sur les sentiers de l’expression de l’émotion et de la communion.

M. P. : Comment définirais-tu la poésie ?

M. L. : Pour moi, la poésie est de l’ordre de l’intuition, de la captation et de l’expression. Une émotion me traverse et se voit soutenue bientôt par quelques mots qui deviennent à leur tour image, écho, et réponse à cette même émotion. Je sais que ce n’est pas une définition. Je n’ai pas de définition à fournir quant à la poésie.

Je ne peux qu’en décrire maladroitement la manifestation, et encore… Ce qui est sûr, c’est qu’elle suppose un travail sur le langage. Je viens de parler d’intuition, d’une certaine poussée intérieure, mais il ne s’agit là que d’une amorce. Il faut par la suite peaufiner, purifier, travailler et retravailler ! Je pense que ma poésie est à la fois ancrée dans le réel tout en cherchant à le transcender. Je dirais qu’il y a une certaine volatilité dans ce que j’exprime. Quelque chose est dit et tout le reste demeure sous-entendu, dans un ailleurs dont j’appréhende à peine moi-même les contours.

Je demeurerai toujours humble face à la poésie. Plusieurs poètes ont souligné son insaisissable essence. Je ne serai pas celui qui gravira l’Olympe de la poésie. J’essaie d’atteindre des zones assez profondes en moi et de les exprimer de mon mieux. Pour moi, l’essentiel est de ne pas perdre de vue ce qui est invisible !

M. P. : Quel mot résumerait ton œuvre poétique ?

M. L. : Ellipse. C’est-à-dire que rien n’est aussi clair et préhensible qu’on le croit.

M. P. : Quand tu regardes ce que tu as écrit, que dirais-tu de ta démarche ?

M. L. : Je dirais que ma démarche est le produit de ce que j’ai vécu et des rencontres avec des poètes dont j’ai eu la chance de découvrir les univers. Paradoxalement, c’est aussi une démarche introspective, une démarche qui implique une bonne dose de solitude.

Anne Hébert présentait la poésie comme un pain rompu. Pour ma part, je considère qu’elle comportera toujours une large part de solitude : c’est du moins ce que je ressens en tant que poète. De plus, je déplore que la poésie soit souvent perçue comme un amas de vocables hétéroclites, un attachement de signes désincarnés se prélassant dans le bassin de l’obscurantisme et dont les poètes eux-mêmes sont sans doute les premiers responsables.

Ma démarche d’écriture est également marquée par la tentative d’utiliser des images porteuses à la fois de sens et d’un certain esthétisme. Je ne saurais dire si j’y suis vraiment parvenu, mais je me donne cette exigence. Sinon, pour moi, on a affaire à une sorte de journal personnel et ce n’est pas ce qui m’intéresse. Bref, ma démarche est avant tout celle de quelqu’un qui cherche et qui espère dans la force et dans la beauté des mots.

M. P. : Tu ne fréquentes aucunement les cercles littéraires. Tu es à des années-lumière de toute idée de carrière, mais je sens chez toi l’espoir de laisser une trace. Que veut dire « laisser une trace » pour le poète ?

M. L. : Je crois que nous désirons tous laisser une trace, un signe qui puisse rappeler qu’un jour nous avons existé. Et un peu plus qu’exister. S’agit-il forcément d’un legs, d’une sorte d’héritage ? Je ne sais pas.

Ma plus grande préoccupation est d’écrire et de profiter des moments de tension ou d’abandon que suppose continuellement le geste d’écrire. L’idée de laisser une trace, prise dans ce sens, ne renvoie donc pas exclusivement à la gratification et à la reconnaissance d’autrui.

Ma plus grande préoccupation est d’écrire et de profiter des moments de tension ou d’abandon que suppose continuellement le geste d’écrire. L’idée de laisser une trace, prise dans ce sens, ne renvoie donc pas exclusivement à la gratification et à la reconnaissance d’autrui.

Cette trace ne se constate nullement en regardant derrière puisqu’elle s’actualise à l’instant même. Quelque chose se passe : le poème s’étale peu à peu sur l’écran et provoque en moi un genre d’éclair – parfois noir, parfois lumineux. C’est donc une trace fugace, qui ne vise pas la postérité mais atteste que quelque chose a bougé en moi.

Si je laisse une trace, je voudrais qu’elle serve d’abord à me situer et à me retrouver en tant que poète. Laisser une trace ne sera jamais que celle aussi d’autres poètes qui m’ont précédé et m’ont guidé. Et puis, l’environnement de la poésie est assez restreint dans le monde de la littérature. Cela relativise l’importance de vouloir laisser une trace. Il est bon de se rappeler que la poésie est surtout circonscrite à des cercles et à des réseaux spécifiques. Il suffirait pour s’en convaincre de se promener sur la rue et d’aborder aléatoirement des passants en leur posant la question : « Qui est Gaston Miron ? »

M. P. : Comment imagines-tu ta poésie à venir ?

M. L. : Tout ce que j’espère, c’est de pouvoir écrire encore plusieurs années. Toutefois, je ne tiens rien pour acquis. Après la rédaction de chaque recueil, je doute chaque fois qu’un autre suivra. Cette fameuse peur que se tarisse la source !

Je n’ai pas de plan de carrière. J’aimerais sans doute approfondir certains thèmes que je traite un peu déjà, tels que l’anxiété et l’espoir. Je voudrais aussi explorer un peu plus la prose pour le souffle qu’elle génère. Je vise surtout un travail d’écriture qui m’amènerait à toucher, sinon à effleurer, ce que je considère comme étant l’indicible. Je sens bien que des aspects de la vie m’échappent. Je ne fais qu’en ressentir les intuitions et les porter dans mes poèmes.

EXTRAITS

l’aurore amasse

à grands seaux

des miettes de silence

le fleuve engrange les côtes

les âmes tombent des filets

des siècles de vents sur la roche

les choses inaperçues

viennent de loin s’aiguiser en nous

La part habitée du ciel, 2018.

La beauté éclaire

Dans un ruisseau

Un temps

Qui aurait pu être le nôtre

Il n’y a rien

Que je fais

Que ne puisse faire un papillon

Je me tiens

À l’extérieur des mondes

J’ai toujours voulu

Qu’on m’abandonne

Dans la hutte de la préexistence

S’inspirer de la matière, 2022.

la nuit nous sommes des enfants à la fenêtre

qui comptent les blessures à venir

sous le parc d’étoiles

savons-nous ce à quoi nous sommes vraiment attachés ?

[…]

les images se font et se défont

arriverons-nous

à déployer en route

un semblant de réparation ?

Nous rejoindre, 2016.