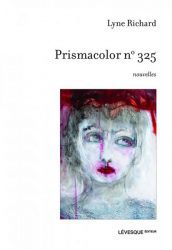

Malgré sa discrétion légendaire, le temps a donné à Lyne Richard des lecteurs de plus en plus nombreux et fidèles. Un magnifique recueil de nouvelles vient de paraître chez Lévesque éditeur : Prismacolor no 3251. Belle occasion pour une rencontre. Témoignage d’un engagement sans faille envers l’écriture.

Michel Pleau : Lyne Richard, depuis près de trente ans, vous avez publié dix-sept livres : des poèmes, des nouvelles et des romans. Vous êtes peintre également. D’où vient cette importante énergie créatrice ? Pourriez-vous faire un autoportrait de vous en tant qu’écrivaine ?

Lyne Richard : J’étais, et je suis encore, une femme de silences. Sauf qu’il y a de ces silences qui sont des cris retenus. Ils s’empilent, font des ombres qui acent des petits chemins de désespérance. Dès le début, le langage commun, quotidien, ne suffisait pas. Il n’avait pas assez de beauté, pas assez de charge émotive. Mais les blessures sont patientes, elles attendaient que le poème se manifeste par la présence d’un langage utre.

Je suis entrée dans l’écriture comme on entre dans l’amour. Le cœur et le corps ouverts afin de répondre à cet appel qui vient d’ailleurs et de soi. Les débuts furent un long dévoilement et l’initiation, très intense, car consentir à la vérité du poème demande du courage. Il faut entendre vivre les émotions, les arrachements, les doutes.

Cette énergie créatrice vient du débordement, du doute, de l’envahissement par des territoires connus, attendus, mais aussi de cette possibilité de vivre les mots comme une remise au monde en explorant ce qui me touche, me choque, me déboussole. La poésie est extrêmement exigeante : elle dénude, guette mes défaillances, mes révoltes, mes chutes. Elle ouvre un espace où je peux habiter mes amours, la beauté et la lumière.

Depuis trente ans, l’écriture est une expérience nécessaire qui me ramène constamment à l’essentiel : saisir les mouvements du monde et les intérioriser afin d’en comprendre le sens.

Je suis une écrivaine qui aime se retirer là où le langage chante et saigne. Je n’ai pas peur de fouiller à la fois la beauté et l’horreur. Se taire est une façon d’aborder le monde, et la solitude me donne accès à des ciels, à des arbres, à des émotions, des tout, des rien qui s’enracinent dans le silence. C’est le texte qui doit parler, hurler, murmurer.

J’aime tous les silences. Ils me font passer de la poésie à la fiction tout naturellement. J’adore écrire des histoires, elles surgissent quand je lis, quand j’observe le monde, attentive à tous ses mouvements. Enfant, je me retirais dans ma tête pour inventer des histoires. Parfois quand j’étais avec mes amies, je les avisais qu’il était temps pour moi de fermer les yeux et de m’isoler ! J’ai compris très tard, dans ma vie, les phénomènes de l’introversion !

Je dessine et peins aussi depuis l’enfance, j’aime le recueillement qui accompagne la création.

En écrivant, en peignant, je partage cette part invisible du monde à laquelle les émotions donnent accès et celles-ci sont essentielles à la communion avec l’art. Être seule me permet d’accueillir humblement cette part de moi-même et du monde qui veut accéder au souffle d’une vie pleine.

M. P. : On a beaucoup souligné la présence de la poésie dans l’écriture des nouvelles de Prismacolor no325, quelle différence faites-vous entre la poésie et la nouvelle ?

L. R. : La poésie est un chemin où j’avance complètement dépouillée de tout ce qui n’est pas essentiel. Il y a parfois des urgences, mais aussi une tranquillité qui tombe comme une belle clarté et permet de saisir tout ce qui me traverse. La poésie exige la vérité de l’âme et cette vérité ne laisse aucune place à la fiction. Avec la poésie, je suis tout le temps dans l’inachevé, c’est pourquoi celle-ci devient une expérience sans fin, un lieu où tout recommence. Je l’aborde les yeux fermés, au plus intime de mon intériorité, afin que le réel, éclairé par des phases de contemplation, finisse par entrer dans un mouvement poétique en accord avec ma voix.

Écrire des nouvelles, contrairement au poème, tient de l’achèvement. La nouvelle me permet de faire déborder mon imaginaire, de créer des personnages, « d’inventer ». Et une fois la chute tombée sur la dernière ligne, elle s’achève, perd son souffle.

J’écris des nouvelles les yeux bien ouverts, toujours prête à saisir un geste dans la rue, une étreinte, l’âme d’un voyageur. Écrire une nouvelle, c’est saisir l’éphémère, transformer la banalité en lui donnant une vie dans l’émotion du texte. Créer tout ça dans un texte court, porteur d’une beauté dans l’écriture, est un immense défi. Mais j’aime fouiller les noirceurs, déstabiliser, m’attarder dans la faille de l’humain, créer des liens pour que le recueil devienne une bulle fermée où tous les personnages ou presque sont saisis par un lieu ou, dans le cas de Prismacolor no 325, par une couleur.

M. P. : En lisant votre livre, nous avons le sentiment de survoler littéralement le quartier Saint-Sauveur où grouillent tant de vies qui s’entrecroisent. Il y a des éléments d’actualité du quartier réel, mais aussi, me semble-t-il, une évocation du quartier de l’enfance et des souvenirs. Des personnages de mères traversent tout le recueil. Que représente pour vous l’image de la mère ?

M. P. : En lisant votre livre, nous avons le sentiment de survoler littéralement le quartier Saint-Sauveur où grouillent tant de vies qui s’entrecroisent. Il y a des éléments d’actualité du quartier réel, mais aussi, me semble-t-il, une évocation du quartier de l’enfance et des souvenirs. Des personnages de mères traversent tout le recueil. Que représente pour vous l’image de la mère ?

L. R. : À mesure que je vieillis, il me semble que le peu de présence dont je me rappelle ma mère pâlit jusqu’à rejoindre une absence totale. Les maladies de ma mère m’ont tenue à l’écart de toute forme de rapprochement. C’est, du moins, ce que je perçois. L’image que j’ai d’elle en est une d’absence.

Avoir les pieds au bord de ce trou sans fond m’amène à écrire des histoires de mères inadéquates, incompétentes. L’absence de la mère s’infiltre dans mon écriture de la fiction, bat comme un vieux cœur qui refuse de s’éteindre. Je permets à la fiction, parfois, cette lente remontée de certaines cicatrices.

Je me suis aperçue, après la lecture de mon travail, à quel point le recueil était traversé par des mères. Pour la plupart, des mères incompétentes. Ce n’est pas un sujet qu’on aborde souvent. Les mères inaptes, mal-aimantes. Nous préférons l’image d’un cœur ouvert, bercé par un amour inconditionnel. Il y a quelque chose chez la mère qui tient de l’intouchable. Mais c’est là le pouvoir de l’écrivain, il peut écorcher, briser les images jusqu’à toucher nos vérités.

M. P. : On retrouve aussi dans vos textes un éloge du livre. On pense à Amélia, assise au parc Victoria, qui découvre un livre peut-être tombé d’un arbre, ou à ce magnifique personnage du jeune Mathias, qui organise une petite librairie de rue. On ressent votre amour de la lecture et son importance dans votre vie. Quels sont les auteurs que vous aimez et qui vous ont influencée ?

L. R. : Lire est une nécessité, un besoin. Une plongée dans les mots des autres permet de nourrir le fil qui les relie à ma propre écriture. Une nourriture. La littérature sauve des vies, transforme l’être. Tenir un livre dans mes mains est un privilège qui tient du sacré. J’aime, je vénère cet objet qu’est un livre de papier. Pas question de lire sur une tablette ou un ordinateur ! Un livre de papier est vivant, il porte les traces des lecteurs, c’est un arbre qui continue sa vie dans les mots. Il respire, reste ouvert aux déchirures, biffures, larmes, thés et fruits.

Au début de mon écriture, dans les années 1980, j’ai découvert Michel Beaulieu, qui a été mon compagnon de route pendant deux ans avec Desseins. Ensuite, j’ai été totalement éblouie par les textes de Geneviève Amyot. Aucun auteur n’a, à mon avis, usé d’autant de liberté avec les mots tout en rendant un monde si vibrant de sensibilité. J’apporterais sans hésiter Je t’écrirai encore demain sur une île déserte. Un autre auteur, intense, démesuré, m’a aussi marquée à l’époque, Victor-Lévy Beaulieu.

Il y a tellement d’auteurs que j’aime ! Marc Séguin, Jean-François Beauchemin, Philippe Jaccottet, Marie Uguay, Anne Hébert, Gaston Miron, Marguerite Duras, Grégoire Delacourt, Yves Simon, Margaret Mazzantini, Christian Bobin, Paul Éluard, Claudie Gallay, et j’en oublie ! La liste est très longue !

Citer des auteurs dans mes livres revient à leur rendre hommage, à partager quelques-uns de leurs mots afin qu’ils trouvent un chemin vers d’autres lecteurs.

M. P. : On ne peut terminer cet entretien sans parler de l’omniprésence du crayon de couleur Prismacolor numéro 325. On pourrait dire qu’il est un personnage qui unit les nouvelles. Plus que le crayon, peut-être, la couleur rouge est présente tout au long du livre. Que signifient cet objet et cette couleur ?

L. R. : On a presque tous un lien avec des Prismacolor ! Ce lien nous ramène vers l’enfance, les cahiers à colorier, les aiguise-crayons. Pour ma part, je n’ai jamais brisé mon rapport avec la fameuse boîte rouge (ah ! le rouge encore !). Dès l’enfance, j’ai aimé colorier, déposer une feuille de papier ciré entre chaque page du cahier, ne pas dépasser les fameuses lignes noires, étudier les crayons rangés par couleur. Il y a vingt ans, je peignais des tableaux où il y avait tout le temps une bande rouge près des personnages. Quand on me questionnait sur cette fameuse tache rouge, je répondais : « c’est la vie ». Il y a toujours de la vie quelque part, même dans nos noirceurs. Dans Prismacolor no 325, le rouge est presque toujours là, même quand il n’est pas nommé, comme dans « Delphine et Marco », par exemple, où il y a blessure par balle. Ou dans « La boue aura un goût de fruit », où la vieille dame repense à la « première fois » qui brise l’enfance comme un coup de fouet.

Le rouge, c’est la vie et la mort. Le sang des femmes, des mères, des blessures qui ne guérissent pas, le fruit qui gicle entre les dents. Le rouge est violent, il ne connaît pas la grisaille, il heurte, soulève nos coins les plus fragiles. C’est à la fois une veine ouverte et un baiser, la blessure et la rose.

1. Lyne Richard, Prismacolor no 325, Lévesque, 2021, 168 p. ; 21,95 $.

EXTRAITS

J’efface toutes les couleurs de ma mémoire et je ne garde que le rouge […].

p. 58.

Les fenêtres n’ont aucune présence. Même en plein jour, elles sont éteintes. Je cherche un ciel plus fort que la peur, un miracle sous forme d’oiseau.

p. 74.

Les plus beaux paysages tombaient en cendres au fond de l’œil, comme une tristesse.

p. 33.