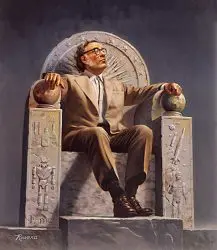

Isaac Asimov était l’homme des superlatifs. Quand on publie plus de 450 livres dans sa vie, on a un rapport à l’excès assez singulier. Disons que l’excès faisait partie de lui.

Et l’écrivain n’hésitait pas à user de formules hyperboliques pour parler de lui-même et de son génie. Avec humour souvent, parce qu’il connaissait l’auto-ironie. Là encore, Asimov avait intégré la démesure au personnage qu’il avait construit au fil des années. Il existe pourtant un domaine où il excellait et impressionnait justement parce qu’il ne dépassait pas la mesure. Ne serait-ce que pour cet exercice devant lequel je suis admiratif, Isaac Asimov mériterait d’être membre associé de l’Oulipo. Parce qu’il savait jouer admirablement avec les contraintes. Je ne veux pas m’attarder ici à son travail d’écrivain, à ses publications, à la réception de son œuvre, à son travail encyclopédique sur la science-fiction et ses auteurs. C’est à un autre aspect de sa vie professionnelle que j’aimerais m’arrêter, un aspect qui m’apparaît franchement prodigieux.

On sait qu’avant de se consacrer à l’écriture à temps plein, Asimov a suivi un cursus scientifique, obtenant un doctorat en biochimie en 1948. Pendant dix ans, il donnera des cours à l’Université de Boston. Que valait-il comme enseignant ? On peut supposer que son sens de la vulgarisation et son enthousiasme devaient en faire, à tout le moins, un professeur intéressant – et sans doute excentrique. À cette époque lointaine, il n’existait pas d’enregistrement vidéo pour en faire la démonstration. Par contre, si Asimov voyageait peu, détestant sortir de son appartement de Manhattan où il écrivait sans arrêt, on sait qu’au cours des décennies qui ont suivi il a donné de nombreuses conférences sur des sujets extrêmement variés.

Ce que je vais maintenant raconter m’impressionne à la fois parce que je suis professeur à l’université depuis 27 ans, parce que je suis intervenu environ 200 fois publiquement dans ma vie (conférences, participations à des colloques et à des tables rondes) et parce que je suis un esprit très oulipien, ce qui signifie que je fonctionne difficilement sans avoir de contraintes.

Pendant des années, Asimov a donné des conférences sans lire aucun texte, sans se fier à aucune note, aucun papier et toujours en respectant à la minute près le temps qui lui était imparti. C’est ce qu’il raconte dans son autobiographie, Moi, Asimov. Il aimait se vanter, il n’existe aucun doute à ce propos. Cependant, les témoins sont suffisamment nombreux pour que ce genre d’affirmation ait pu être dénoncée si elle était fausse. Puis il écrit sur ce sujet si abondamment, avec un tel plaisir, qu’on sent bien qu’il s’agit pour lui d’une contrainte fondamentale, relevant à la fois du respect pour le public et pour les organisateurs qui l’invitaient.

Un individu qui enseigne, qui donne des conférences, sait très bien que ce type d’activité nécessite une part de spectacle. Disons de mise en scène, le besoin de ménager ses effets, de garder l’attention. Des moments, parfois relativement longs, qui méritent davantage de concentration, doivent être suivis de formulations plus légères, de blagues. Une explication théorique, pour être comprise, mérite d’être encadrée par des éclaircissements prenant un tour plus anecdotique ou par des exemples s’appuyant sur un développement plus narratif. Il ne s’agit pas de céder à une quelconque facilité et de refuser de plonger dans un travail herméneutique fin et complexe ou un travail d’exégèse qui, pour être éclairant, devra être un peu laborieux. Au contraire : il faut respecter la capacité d’attention de ses auditeurs, tenir compte des limites de ce qu’ils peuvent recevoir. On n’assomme pas les gens en multipliant les obscurités jusqu’à épuisement. Apprendre demande de travailler, le savoir ne survient pas sans effort, mais c’est bien pourquoi il faut attiser la passion en sachant transmettre ce savoir, et non pas l’éteindre en l’étouffant sous l’ennui.

Ces propos peuvent sembler banals. Pourtant, j’insiste sur ce point car la candeur apparente d’Asimov, qu’on croit déceler sous son enthousiasme et son optimisme – relatif, dans la mesure où cela ne l’empêchait pas d’avoir un esprit critique et affiné, notamment face aux intégrismes religieux et aux pseudo-sciences –, ne doit pas cacher la valeur extraordinaire que révèle son travail de conférencier : une capacité à transmettre, avec rigueur et intelligence, comme en fait foi son adaptation à des cadres très différents, un savoir sur des sujets variés, à des auditoires tout aussi variés. Pour Asimov, l’apprentissage – celui qu’on donne, celui qu’on reçoit – n’est jamais figé. On s’adapte aux circonstances et l’important consiste à démontrer la valeur qu’on accorde à ce qu’on veut transmettre. C’est là une conception de la culture qui mérite d’être célébrée. Vingt ans après la mort d’Asimov, ces questions sont-elles toujours d’actualité ? Pour ce généraliste chez qui la culture était un phénomène de curiosité et de générosité lui permettant de naviguer entre la biochimie et Shakespeare, l’Empire romain et Sherlock Holmes, le fonctionnement du cerveau et Les voyages de Gulliver ? Assurément. Et même d’une actualité toute locale.

Le point de départ des événements du Printemps érable au Québec est lié à une conception de l’éducation – même si, en surface, l’augmentation des frais de scolarité en a été la raison et l’exutoire – indissociable d’une conception du savoir. Ou plutôt, à deux conceptions du savoir et de l’éducation.

Dans un article remontant à un peu plus de quatre ans (j’ai parfois la mémoire longue), Denise Bombardier prenait prétexte d’un événement s’étant produit à l’Université McGill pour stigmatiser des étudiants devenus incultes selon elle et ne sachant plus écrire – bien qu’elle n’ait elle-même pas mis les pieds dans une université depuis plus de 35 ans. Dans cet article où elle affirmait sans vergogne, elle insistait pour dire que les étudiants universitaires d’aujourd’hui ne respectaient plus les enseignants. On comprenait bien dans son texte que ce qu’elle appelait « respect » signifiait rapport de hiérarchie, rapport de pouvoir, rapport de force. Pourtant le respect, quand on enseigne, n’a rien à voir avec le pouvoir, le respect se gagne par la compétence et par la volonté de faire connaître ce qu’on sait, et par là d’en faire sentir l’importance et la valeur. Penser l’apprentissage du savoir comme un rapport de force est totalement insensé et dénote une complète méconnaissance de ce qu’est, justement, la connaissance. Je ne tiens pas à stigmatiser ce texte en particulier, mais je le trouve symptomatique de ce qui a commencé à se passer au Québec en février dernier.

Le savoir est pensé par le pouvoir comme un rapport hiérarchique, une marchandise, du travail à la chaîne, et entendons bien qu’il faut que ce soit souffrant. La souffrance judéo-chrétienne a joué beaucoup, comme une lame de fond, dans cette histoire depuis le début. Les étudiants payent, mais ce n’est pas assez. Ils ne sont pas encore assez dans la souffrance : il faut payer plus et donc multiplier les heures de travail alimentaire entre deux cours. Peu importe que cela ne soit pas rentable intellectuellement : il faut qu’on sente l’effort. Parce que l’effort naturel, celui qui consiste à lire, intégrer, comprendre, assimiler, synthétiser, développer, ne suffit pas. Après tout, c’est un effort qui peut être agréable. Mais on ne parle pas d’effort, de la part des pouvoirs en place. On parle bien de souffrances. L’apprentissage doit être désagréable.

Ce n’est pas le lieu ici de s’étendre sur les mensonges et la démagogie des recteurs et du gouvernement pour justifier la hausse des frais de scolarité ; mais disons à tout le moins que cette hausse, présentée d’ailleurs comme un savoir intégré à un rapport de pouvoir (nous, on sait ; toi, tais-toi), se situe à l’intérieur d’une certaine conception de l’éducation (faut les « casser »), une question vaste pour laquelle l’argent n’est pas, ne peut pas être le premier argument, surtout venant de gens – gouvernement, administrateurs universitaires – qui manifestement ne savent pas compter, ce qui est bien le plus enrageant dans leur démagogie éhontée. Mentir à défaut de compter. Pourquoi payer ? Parce qu’on n’a pas le choix. C’est comme ça. Casse-toi, pauv’ con. On ne pourrait dire plus clairement que le refus de la pensée est à la base du fonctionnement neuronal de ces gens-là (« Ces gens-là » : je pense à la chanson de Brel). Depuis Socrate, puis Galilée, puis bien d’autres, le dialogue fonde la connaissance. Enseigner ne peut pas être, à la base, autre chose. Comment ne pourrait-il pas dès lors y avoir une mésentente complète entre ceux qui transmettent et les administrateurs qui décident ?

Dans une vie qui aura duré 72 ans, Asimov n’aura donné des cours que pendant dix ans. Mais il savait ce que voulait dire « enseigner », il savait ce que signifiait être un passeur. De la part d’un individu à ce point imbu de lui-même (mais qui savait en rire !), c’est un exploit. Tout au long de son existence, il aura appris aux gens, à des masses de gens, ce que voulait dire apprendre. Ne serait-ce que pour cette raison, il mérite toujours notre admiration.

Ce travail de conférencier enthousiaste, il l’aura toujours accompli en respectant son temps de parole. À la minute près. Parce que le respect n’implique pas le pouvoir, mais par contre la reconnaissance des règles et des usages, qui est aussi une forme de civilité, y participe. Non, il ne dépassait pas son temps de parole, mais les gens en redemandaient toujours. Et ils n’en auraient pas demandé davantage simplement s’ils avaient payé plus cher pour assister à ses conférences. On peut faire payer les gens très cher, ça n’empêche pas de mépriser le savoir. Il y a des exemples…