Ce premier recueil aurait aussi bien pu s’intituler Riverbrooke, du nom de la localité fictive, « ville-bête », « ville-mirage », qui sert de dénominateur commun aux dix-sept nouvelles que propose l’auteure et chroniqueuse de Shawinigan.

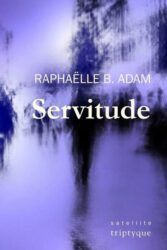

De ce nombre, la moitié est inédite. Les autres ont paru dans des revues ou des fanzines littéraires comme Alibis, Solaris et Nyx, ou dans le mémoire de maîtrise en recherche-création que l’auteure a déposé à l’Université de Sherbrooke en 2016. Un peu comme les grands maîtres du récit bref – Poe, Maupassant ou Borges –, qu’elle a visiblement bien assimilés, l’auteure fait survenir des situations insolites ou incongrues dans la réalité la plus ordinaire. Ici, un tableau blanc répond aux questions que lui pose un homme qui tente de surmonter ses angoisses et ses peurs (« Le tableau »). Ailleurs, un livre introuvable réapparaît, le soir, pour n’être lu que par un certain libraire à condition qu’il travaille seul (« La haine et les montagnes »). Ailleurs encore, un homme se prépare, dans ses rêves, à tuer l’irrespectueux patron qui intoxique son environnement de travail (« PB »). Raphaëlle B. Adam varie les registres. Si « Zigonnage » fait sourire – l’auteure se remémore la transe qui s’emparait d’elle, enfant, lorsqu’elle improvisait des histoires en laissant les mots jaillir de sa bouche et en s’agitant comme un derviche tourneur (rituel spontané qu’elle appelle zigonner) –, d’autres histoires sont embuées de nostalgie, comme « La femme qui soupirait » ou « Erratum obitus », où des disparus font de brèves réapparitions. La fine plume de l’auteure n’est pas passée inaperçue : Servitude a été récompensé du prix Alfred-Desrochers en 2021.