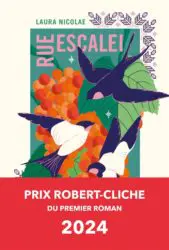

Prix Robert-Cliche du premier roman 2024, Rue Escalei est un récit mettant en scène une communauté de Roumains dans le quartier Andronache de Bucarest. Encadrées d’un prologue et d’un épilogue, les cinq parties de l’œuvre décrivent en 59 chapitres, la plupart du temps très courts, la vie des habitants de la rue en titre et leurs relations interpersonnelles plutôt complexes. Or, voilà qu’à l’été 1975 un grave incident vient perturber leur quotidien : un inconnu agresse brutalement Spiridon Popescu, un fonctionnaire peu apprécié des siens, et le laisse pour mort dans un champ de maïs à côté de la carcasse ensanglantée de son chien Labus. De là une enquête menée par un jeune officier de police.

Tout le texte est constitué de la recherche longue et peu efficace du coupable. L’enquêteur interroge plusieurs suspects : d’abord le vétéran Stanescu, aviateur grièvement blessé au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis Daniel Filipescu, dit Puiu, apiculteur, qui sera convoqué deux fois au commissariat, et le conducteur de tramway appelé Tica le wattman, retraité. Plusieurs semaines plus tard, c’est au tour de l’ingénieur Lilian Marcu, suivi de son père Constantin Marcu, dit Costica, cordonnier, qui est arrivé le premier sur les lieux du drame et qui sera interrogé deux fois lui aussi. Florica, enfin, l’épouse de Spiridon, doit également répondre aux questions de l’officier, qui la fait suivre par un policier « à la recherche d’un [possible] amant jaloux ». Constantin meurt bientôt d’accablement, provoqué par la pénible obligation de prouver juridiquement son appartenance à la famille Bujoreanu pour recevoir sa part d’un gros héritage avunculaire.

Autour de ces individus singuliers circulent des voisins et une parentèle dont le narrateur dévoile, avec habileté et à petites doses, les particularités physiques, psychologiques, comportementales, sociales, sentimentales… ; citons seulement le capitaine Stanescu, tout rafistolé, et la généreuse grand-mère, Sofia, fidèle pratiquante chrétienne orthodoxe et épouse de Constantin. À la fin, l’enquêteur sera convaincu, mais sans rien révéler, de connaître l’identité de l’agresseur du champ de maïs. « Nul ne sut jamais la vérité » à ce sujet, dit le texte, … qui ne l’en dévoile pas moins !

Ce résumé déjà long est pourtant fort incomplet quand on considère la somme des anecdotes secondaires et des détails de tous ordres que contient le récit. On a même parfois le sentiment d’un remplissage, d’un étirement diégétique. En réalité, cette œuvre, qui n’a rien d’un roman policier, tient plus d’un journal personnel au moyen duquel le diariste évoque tout ce qui semble mémorable à ses yeux, faisant par là office d’écrin ethnographique destiné aux générations futures, et ce, qu’il s’agisse du travail du puisatier ou du cordonnier, de la confection de chemises ou de confitures maison, de l’essaimage des abeilles, des bibelots et figurines « que l’on retrouvait dans à peu près tous les foyers d’Andronache », de la recette de vicinata, une « boisson que toute dame bien élevée offrait à ses hôtes » ou de la tradition funéraire selon laquelle on coud dans un mouchoir « une pièce de monnaie, symbole du prix que le défunt devrait payer pour entrer dans le monde éternel ».

Comme le dit la quatrième de couverture, « Laura Nicolae fait un portrait […] de la Roumanie à l’époque communiste ».