Monique Deland propose une incursion d’une beauté rare, d’une grande justesse, au cœur du processus de création et des liens qui nourrissent la poésie et la peinture.

Avec son huitième livre, l’autrice, formée en arts visuels, ouvre les portes de son atelier. Le texte, découpé en sept suites poétiques, se déploie entre équilibre et légère bascule. Il donne voix aux deux visages de la narratrice, l’écrivaine et l’artiste visuelle. L’écartèlement des deux entités se fait sentir tout au long de l’œuvre : « Mon décalage passe de la main qui écrit à celle qui peint ».

Monique Deland met en lumière le côté austère du langage, sa précision, l’impossibilité de le fuir, et la chaleur de la peinture, la forme d’apaisement, de consolation, que cela représente pour elle : « Alors aux jours de petit courage, je peins. Comme d’autres battent les tapis. Un flou heureux qui prend congé des violences du verbe ». Les deux pratiques conduisent la poète au plus profond d’elle-même. Elles lui permettent aussi de se connecter à l’extérieur. La violence du monde la fige parfois sur place : « Ma planète sous le tapis, impossible à bouger. / L’atelier fermé. » La poésie de Monique Deland parle autant de révolte que de résilience. Sa posture en est une d’ouverture devant ce qui vient à elle dans son atelier. Les poèmes s’ancrent dans le vivant, dans ce lien intime qui unit la poète à la couleur. Elle écrit que s’incarner n’est pas sans risque et je sens que de la beauté des couleurs émerge un possible danger. Dans un mouvement circulaire, du mort arrive le vivant, du laid naît le beau : « Les couleurs touchent droit au cœur ». Et au cœur, la narratrice porte la trace des morts.

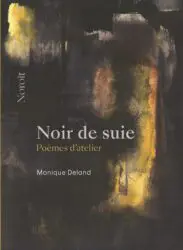

L’art se fait moyen de rejoindre les disparus : « C’est par eux, mes morts, que tient mon ciel ». À travers des gestes concrets – nourrir les oiseaux, arroser les végétaux –, la présence du défunt père plane, enveloppe la poète qui visite l’atelier, reste là, s’accroche où elle peut. Elle fait corps avec les mots comme avec la peinture, choisit l’intersection : « Quelle part de moi, hier, était restée ici ? » Parce que quelqu’un était là avant elle, forcément, reste une présence entre ces murs. Cette idée d’autre, de double, de multiplicité, de travail qui continue de se faire quand on quitte l’atelier, est particulièrement riche. L’écriture est vive, rythmée, intime, absolument vraie et honnête. Dans ces poèmes, nulle image pour faire joli, pas d’effets de style, plutôt du concret, du réel, un accès direct à l’esprit d’une poète, d’une artiste en observation constante, en questionnement. Je ne peux passer outre la très belle facture visuelle du livre, comme c’est souvent le cas chez le Noroît : des œuvres parsèment le livre, en début ou en fin de section, des pages de couleurs – jaune, grenat, pourpre, noir ; un livre comme objet d’art, comme trace de vie.

De cette lecture reste une sensation d’inévitable. La narratrice ne peut échapper au geste, poète et peintre sont intrinsèquement liées. Elles se frottent à l’abrasif, au rugueux. Peindre s’avère un chemin qui mène au bout de soi et plus loin, à la limite du réel. Et on avance, aux côtés de Monique Deland, on pose avec elle le pied dans une autre dimension. Avec elle, on tombe, on se relève, on retombe, un peu plus amochée ; on meurt et on renaît à répétition. Entre les murs de l’atelier, il n’y a plus de frontière entre réalité et fiction. Un monde s’effondre. Quelque chose de nouveau apparaît.