En lisant la quatrième de couverture du deuxième roman de l’auteur, on peut se demander en quoi consiste exactement une uchronie. On apprendra, moyennant une recherche rapide, qu’il s’agit d’une histoire fictive construite autour d’un élément historique véritable. Aussi, on comprendra, dès l’incipit, que le point d’ancrage du réel auquel s’arrime la fiction est ici lié à Antoine Gérin-Lajoie et à son emblématique personnage de bâtisseur.

Laurent Lussier imagine ainsi un manuscrit intitulé Jean Rivard, abatiste, un texte que l’homme de lettres du XIXe siècle aurait rédigé avant de mourir dans le but de rectifier des idées avancées dans Jean Rivard, économiste, la suite du célèbre Jean Rivard, le défricheur. Il invente également une progéniture illégitime à l’ancien membre de l’École littéraire de Québec, un certain Joseph Houle, héritier du texte inédit.

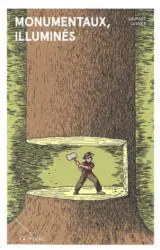

Si le légendaire personnage de Gérin-Lajoie présente toutes les qualités du conquérant et incarne la réussite absolue, les protagonistes imaginés par Lussier, eux, n’affichent rien d’aussi glorieux. Ces derniers, des libres penseurs aux idées extravagantes, voient grand, mais essuient de nombreux échecs, les ambitions démesurées qu’ils montrent se butant généralement au conservatisme de leur époque. Parmi ces « monumentaux, illuminés », on trouve d’abord Joseph Houle, le fondateur de l’école de l’Abatis, une communauté iconoclaste qui évolue en forêt dans des habitations rudimentaires conjuguant des matières usinées et naturelles, et qui s’adonne à une sorte de bacchanale perpétuelle. Il y a également Lucien Godin, l’homme derrière un insolite village se voulant un hybride entre le monastère et la porcherie industrielle. De son côté, la communiste et militante Hélène Cinq-Mars rédige Citadelle du papier, un traité d’architecture révolutionnaire et avant-gardiste. Rose Bibeau-Godin, quant à elle, crée un prototype de maison sans murs où le halo irradiant d’un puissant dispositif de chauffage central agit comme unique cloison protectrice, un concept évidemment à l’antithèse de tout principe écoénergétique. Dans le roman, ces personnages plus colorés les uns que les autres finissent par se croiser, par se rencontrer, voire par collaborer.

Le récit ne met pas seulement en scène une galerie d’attachants excentriques. Il propose également une réflexion sur l’architecture, sur son rôle et son influence au sein d’une communauté. Un échafaudage de conceptions farfelues dressées contre la monotonie du monde se mêle à des théories réelles, comme celles de Le Corbusier. Ce qui apparaît comme des utopies improbables laisse alors transparaître un questionnement sur les fondements et les valeurs de tout projet de société.

Il s’agit d’une œuvre originale, un roman sans compromis qui témoigne d’un colossal travail de documentation. La crédibilité du cadre historique au cœur duquel est greffée la fiction fantaisiste de l’auteur se traduit par un agréable contraste entre le vrai et le faux, entre le vraisemblable et l’improbable. Cela dit, l’unique carence du texte serait peut-être due au fait que les multiples trames narratives parallèles qui composent le récit se développent trop souvent en vase clos et qu’elles ne parviennent pas, ultimement, à générer un ensemble sans faille où tout viendrait s’imbriquer. Mais ce que l’on pourrait qualifier de défaut est peut-être une habile façon d’illustrer, sur le plan de la forme, les destinées achoppées des nombreux fous utopistes présentés dans le roman.

Dans un mélange d’érudition et d’imaginaire débridé, Laurent Lussier arrive à réécrire le passé et à repenser l’histoire sociale avec brio.