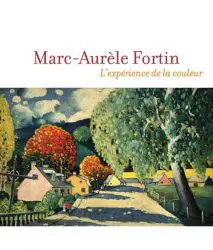

Peut‑on avoir tout dit d’un artiste aussi célèbre que Marc‑Aurèle Fortin ? La réponse est non bien entendu. Il y a toujours à dire d’un artiste, chaque fois que son œuvre est revisitée, chaque fois qu’une étude de son œuvre amène de nouvelles données qui, à leur tour, entraînent de nouveaux commentaires. C’est en réalité un processus sans fin et Michèle Grandbois, commissaire de l’exposition tenue au Musée national des beaux-arts du Québec, nous le suggère dans un texte du catalogue Marc-Aurèle Fortin. Et puis, quand on sait que le peintre aurait réalisé 8000 à 10 000 œuvres (peintures, dessins, gravures…), on peut aisément s’imaginer tout ce qu’on pourrait en dire, et ceci, même si bon nombre d’entre elles se sont perdues dans des circonstances diverses.

L’œuvre de Marc-Aurèle Fortin est intéressante à plus d’un égard. On y trouve, par exemple, des approches résolument formelles tout à fait en harmonie avec celles des avant‑gardes européennes, mais Fortin est un enfant du pays et le pays habite son cœur et, a fortiori, les images qu’il a créées qui dès lors se voulaient familières à ceux et celles qui vivent dans ce pays.

Né en 1888 et mort en 1970, il est passé d’un siècle à l’autre, un passage au cours duquel, dans ce pays si cher, la ville commençait à ronger l’espace qu’occupait la campagne. Cette transformation fut si rapide que la fameuse charrette de foin a failli se retrouver en plein boulevard. Fortin fut un solitaire, dit‑on, et comme beaucoup de solitaires, un amant de la nature. Tout ceci expliquerait pourquoi, dans son œuvre, on trouve des paysages urbains, écrasants, mais aussi et surtout des arbres géants et forts, une nature immense et colorée dans laquelle l’homme, presque toujours présent, apparaît infiniment petit. Pourtant, si petit qu’ait été Marc‑Aurèle Fortin dans cette nature, on sent qu’il a été en parfaite communion avec elle et disons même que ce serait par elle qu’il aurait pris conscience de sa propre existence.