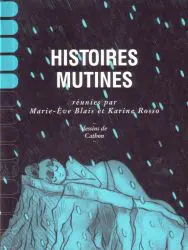

Le collectif Histoires mutines dirigé par Marie-Ève Blais et Karine Rosso cherche à lier politique et fiction, à associer le féminisme, la sensibilité anarchique et la prise de parole des femmes. C’est une entreprise assez originale que de camper aussi délibérément le champ de la création dans l’intersection entre des récits individuels, une parole commune et une orientation pour transformer le réel. Le projet publié aux éditions du Remue-ménage permet ainsi de saisir l’émergence d’une parole collective (en cernant les concordances dans les démarches) et celle de voix singulières, puisque la majorité des auteures en sont encore à leurs débuts (souvent prometteurs).

Deux choses frappent d’emblée dans ce collectif. D’abord, la parole politique de ces femmes est une mise en scène du corps privé, d’un rapport ambigu, et à interroger, avec les attentes sociales vis-à-vis des jeunes femmes qui prennent la parole. Si le privé est politique, ces auteures cherchent précisément à révéler comment la contrainte du corps vient les chercher au plus profond de leur intimité. Cela donne des récits qui oscillent entre désir d’affirmation, manifestation du doute et colère larvée. Ensuite, presque tous les textes présentent une forme similaire : dans un lieu peu défini, une protagoniste anonyme prend la parole pour camper le trouble ressenti par la présence de l’autre à qui l’on s’adresse souvent (dans des récits écrits au « tu ») pour y dégager des formes de violence et de contraintes, notamment sexuelles. L’autre demeure souvent indifférencié, comme si c’était moins un type de récit axé sur la vengeance qu’une remontée dans la tension, dans les nœuds des scripts normatifs. L’insistance sur les indéterminations permet de rejouer l’optique politique de ce collectif, moins dans l’engagement concret que dans la perspective d’une adresse à l’autre. Ces auteures veulent mettre au jour l’autre récit de la violence intégrée. À ce compte, il n’est pas inopportun d’inscrire le collectif dans le mouvement plus général de prise de parole des femmes comme dans #AgressionNonDénoncée.

Les onze nouvelles du collectif laissent surgir des voix fortes et quatre semblent se dégager de l’ensemble. Maryse Andraos cerne en quelques pages les trajectoires de deux femmes d’une même famille, séparées par les générations, la culture, les lieux et elle le fait pour réinscrire une certaine sororité. Iraïs Emmanuelle mêle graphisme, littérature, préjugés pour nous surprendre avec une finale décoiffante, mais pleinement en concordance avec le propos. Rosalie Lavoie explore le trouble de manière très concrète grâce à une maîtrise forte de l’écriture au « tu » et à une précision dans la narration, le tout lors d’un voyage touristique à Cuba. Karine Rosso, quant à elle, joue sur la mémoire du militantisme et la recomposition des solidarités féminines pendant un trajet en autobus qui donne un sens autre à la notion d’intimité.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...