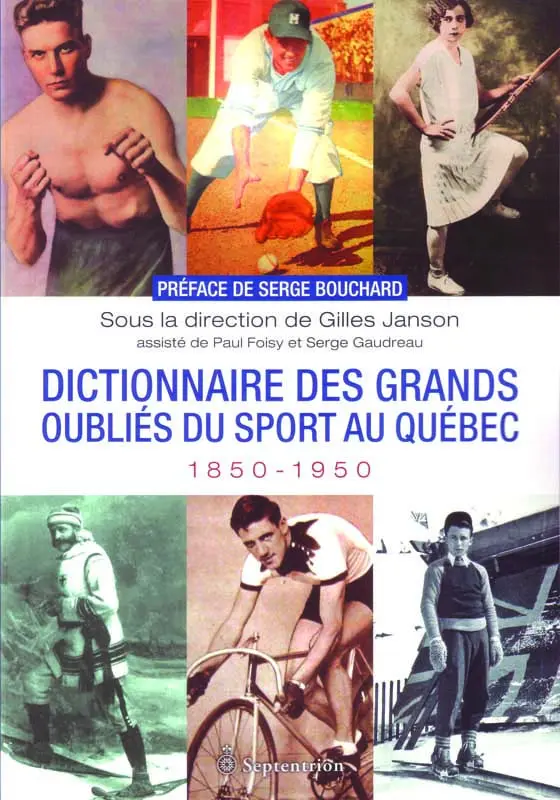

Le sport se vit au quotidien, tant dans sa pratique que pour ses partisans. Les résultats s’accumulent, les médias les présentent, les glorifient, avant que de nouveaux records ou joutes chassent les performances et les noms d’hier. Le sport occupe ainsi une grande place dans le train-train de la vie sociale, sans qu’on en assure la durée, la continuité, la profondeur historique. Les athlètes d’il y a 30 ans sont inconnus du public, à de rares exceptions près. Dans ce contexte, l’entreprise gigantesque de Gilles Jeanson, et de ses collaborateurs Paul Foisy et Serge Gaudreau, mérite d’être louée. Ces trois passionnés d’histoire et de sport, qui ont amplement publié sur la culture sportive, ont réuni vingt-quatre plumes pour composer un dictionnaire des grands athlètes québécois, des débuts du sport organisé au milieu du XIXe siècle à l’apparition de la télévision, qui change notre rapport à la mémoire historique et sportive. C’est ainsi que 155 entrées rendent compte de la richesse du sport au Québec, de ses liens avec le monde occidental, de ses grandes organisations, dont la Palestre nationale, de ses exploits et de sa petite histoire.

Retracer le parcours de ces athlètes et organisateurs, c’est autant réévaluer la prégnance et la vitalité des sports québécois qu’avoir accès à une histoire de la culture populaire du Québec qui s’écrirait sur une scène beaucoup plus ouverte et large que l’histoire politique de la période. Les liens sont nombreux avec les organisations internationales et nord-américaines, les cas d’innovation ne manquent pas, notamment à propos de la mixité raciale, les entrées sur Manny McIntyre, Roland Gladu et James Naismith étant éclairantes à ce propos. En suivant la biographie de plus de 150 sportifs, les auteurs montrent, pour chaque sport abordé, les conditions spécifiques d’accession à l’élite, les valeurs célébrées dans des milieux donnés (la force, entre autres, est tenue en grande estime), l’apport du sport féminin, les grands précurseurs des athlètes actuels qui s’inscrivent ainsi dans une tradition. En suivant le tennis, le baseball, le football, l’haltérophilie, la course, le ski et plein d’autres sports par des parcours singuliers qui sont aussi collectifs tant ils nécessitent des apports multiples, les lecteurs découvrent tout un pan de l’ouverture du Québec sur le monde. Même si on peut déplorer que le hockey ait été laissé de côté, étant jugé trop connu alors que ce qui précède Maurice Richard l’est moins, ce dictionnaire est une contribution magistrale à l’histoire du sport et à l’histoire du Québec, en plus de rectifier plusieurs interprétations qui ont eu long cours sans être validées, comme celle voulant que l’écrivain Albert Laberge ait été journaliste sportif en dépit d’un désintérêt pour le domaine. La qualité des articles varie quelque peu, surtout en raison de la qualité de l’écriture, mais chacun se base sur une documentation fouillée et vise à inscrire la trajectoire présentée dans un cadre plus large, ce qui donne une unité à l’ensemble, tout comme les illustrations, souvent rares.