On pourrait dire de l’enfer au ciel, au sens propre. Ou encore de la nuit la plus opaque à la lumière du jour. Le jour avec ses nuages, ses intempéries, parfois ses éclaircies, au moins à l’abri du martyre.

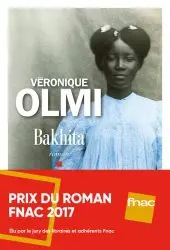

Du nadir au zénith, voilà bien résumé le parcours de Bakhita, esclave et sainte. Dans le roman que lui consacre Véronique Olmi, la narratrice qui n’est pas Bakhita épouse son âge. Son innocence pure, son intelligence candide. Elle a sept ans, elle est arrachée à sa famille et à son village du Darfour par des trafiquants négriers musulmans. Achetée une première fois, Bakhita fuit, tenant par la main une autre fillette. Elle affronte avec Binah les bêtes sauvages, animales et humaines, aussitôt rattrapée par l’esclavage, « le mot après lequel il n’y a plus rien ». Elle marche trois cents kilomètres pour être exposée au grand marché d’El Obeid. Achetée par un maître, chef arabe, elle est placée dans un harem. Elle a neuf ans, elle est livrée au saccage du dedans et du dehors par le fils du maître, « crime dont on ne meurt pas ».

Un jour ou l’autre, une guerre s’achève. C’est dans l’ordre des choses. Mais l’esclavage, lui, dure et dure. Là, au fond du gouffre, il agit dans les couches profondes de l’intimité. Se joue dans le corps, l’esprit, le cœur saigné à blanc. L’âme piégée. À Bakhita, il ravit tout. Tout, même son nom de naissance qui se dissout dans la violence du traumatisme. Elle a dix ans, elle est vendue à un autre maître, un général turc. Chaque matin de désert et d’échecs, un seul but : survivre à la journée. Il y aura cinq maîtres. Le dernier, un consul, l’emmènera en Italie où l’esclavage n’existe pas, ni le noir de sa peau. Son corps – unique – lui est rendu. Bakhita confiera plus tard : « Je n’étais pas encore libre mais les choses commençaient à changer : fini les fouets, les punitions, les insultes, bref, les dix ans de traitement inhumain ».

Après la profanation de sa vie, après la torture, elle a dix-huit ans. Accueillie dans un couvent vénitien, l’ancienne esclave, douce et bonne comme la voyait sa mère, enveloppe d’un soin quasi divin les plus humbles, les enfants surtout. Pourtant, persiste ce vide qu’aucune ferveur ne saurait combler. Le vide laissé par sa mère et sa sœur jumelle, son père et son village dont Bakhita est pour toujours séparée. Il se sera écoulé 53 ans avant qu’elle ne revoie un humain de la même couleur de peau.

En vérité, on ne sait pas comment explorer la dentelle littéraire simple et si évocatrice de Véronique Olmi, sans l’abîmer. Dans son récit d’une gravité extrême, elle tient une plume aussi légère qu’intense. Elle retrace avec finesse les secrets logés dans la psyché de Bakhita, ces germes de rébellion intérieure qui lui permettront de survivre à la soumission totale de l’état d’esclave, pour enfin choisir son ultime maître, Dieu.

La mélopée envoûtante d’Olmi façonne un rare alliage de douceur et de violence, porté par la grâce de mots modestes. Vibrants. Très politiques, sans en avoir l’air. Loin désormais de Taweisha, lieu de convergence des chasseurs d’esclaves et du trafic d’eunuques, Bakhita traverse la Grande Guerre, la construction du fascisme et la Deuxième Guerre, tandis que sans relâche elle soulage avec la puissance que seule la foi procure la pauvreté des enfants italiens, pareille à celle de son Soudan natal. « Ce qu’elle croit, c’est qu’il faut aimer au-delà de ses forces ». Elle a connu l’enfer, elle ne désire plus que connaître Dieu. Elle prononce ses vœux. Les gens du peuple vénèrent celle qu’ils nomment la Madre Moretta. La Petite Mère noire. En 1910, la publication de son histoire se transforme en phénomène. Des milliers de gens veulent la voir, lui toucher, cependant qu’on lui vole encore sa vie au profit de la propagande mussolinienne. Elle a 78 ans quand cette vie se retire de son corps, jadis scarifié, aujourd’hui sanctifié. Esclave de 1874 à 1889, elle est déclarée sainte par Jean-Paul II en l’an 2000.

La force du roman de Véronique Olmi émane de sa détermination à dépeindre les visages innombrables de l’esclavage et de l’inhumanité du monde, cela fait en tissant de subtils liens d’amitié et d’amour entre les humains noirs et blancs, enfants et adultes, femmes et hommes. Dans le chaos et la cruauté indicibles, l’espoir ne s’éteint jamais, et arrache nos dernières larmes humaines.

La romancière et dramaturge s’est trouvée sur la courte liste du Goncourt 2017. Aurait-il fallu invoquer le saint nom de Bakhita pour qu’une femme mérite cette haute consécration deux années d’affilée ? Ce n’aurait pourtant pas été miracle, mais juste reconnaissance.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...