Stefan Zweig a connu tous les privilèges de la naissance, de la fortune, de la culture, des amitiés prestigieuses, du succès littéraire et de la renommée mondiale. En 1939 son monde s’écroule, « le monde d’hier ». Sa foi humaniste a été vaine, le service de l’esprit un échec. Devenu apatride, Zweig l’Européen en plein désespoir se donnera la mort trois ans plus tard.

Venant après d’autres biographies, celle de Dominique Bona1, riche et passionnante, qui coïncide avec la réédition de plusieurs nouvelles (dont le troublant Joueur d’échecs), montre que l’écrivain et son œuvre gardent tout leur rayonnement.

Elle s’ouvre – paradoxe apparent – sur « le mystère Zweig ». Cet écrivain doué d’une fécondité créatrice peu commune semblait vivre la plume à la main : poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, romans, biographies, essais se succédèrent jusqu’aux derniers jours. Sollicité, reçu, fêté partout en Europe et en Amérique, il a multiplié les conférences devant des auditoires captivés. Vue de l’extérieur, cette vie a été longtemps une réussite sans éclipse. Homme public dont on connaît l’immense culture, le verbe facile, l’élégance raffinée, un peu mondaine, un peu guindée, d’une extrême urbanité, toujours prêt à aider, à encourager des confrères moins favorisés, s’abstenant de toute malveillance – vertu rare dans son milieu –, apparemment embarrassé par sa célébrité, demeurant conscient de ses limites par rapport aux géants de la création, qu’ils fussent Dostoïevski, Balzac ou Beethoven, Hölderlin ou Nietzsche, capable d’admiration et d’enthousiasme, n’avait-il donc que des forces et des talents exceptionnels ? Certes, mais que cachait-il, quel autre homme ?

Vienne à la fin du XIXe siècle. La douceur de vivre. La stabilité de l’Empire austro-hongrois semble infrangible, à l’image du vieux François-Joseph. Une effervescence culturelle d’une rare intensité puisqu’on trouve Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Schoenberg, Klimt, Mahler, Herzl, fondateur du sionisme, les plus grands acteurs, les plus grandes voix d’opéra. Mais Musil a fait un tableau moins idyllique de cette « grande Cacanie » : il y règne aussi dans la société la bonne conscience satisfaite, la peur du changement, la bureaucratie, et l’assemblage hétéroclite des nationalités qui composent l’Empire volera en éclats avec la guerre.

Zweig y naît en 1881 dans une riche famille juive de la bourgeoisie. Très tôt il aura pour ambition unique d’écrire. Sa première nouvelle, sa première pièce le font connaître du jour au lendemain. Il voyage dans toute l’Europe, curieux de tout, insatiable de rencontres, séjourne à Berlin, à Paris où il fait la connaissance de Rilke et celle, décisive, de Romain Rolland, citoyen du monde et ami inconditionnel de la paix, qui seront parmi ses innombrables correspondants. Zweig traduit Verhaeren et Verlaine, écrit inlassablement, dont une biographie de Dostoïevski qui éclaire sa propre route : il comprend que l’homme qui souffre parvient à « la connaissance fraternelle ». À l’été 1914 d’une particulière splendeur, l’attentat de Sarajevo déclenche la catastrophe en chaîne. Même si Zweig est affecté dans un bureau, il découvre bientôt l’étendue de la souffrance et la mort qui se répand sur toute l’Europe. Comme Romain Rolland et Hesse, il refuse de prendre parti pour les belligérants et essaie de demeurer « au-dessus de la mêlée ». À travers les convulsions du siècle, il demeurera fidèle à ce principe : c’est tout à son honneur mais cette attitude intransigeante lui sera durement reprochée.

Peu avant la guerre Zweig a épousé Friderike, séparée de son mari dont elle a eu deux filles. Elle a de la beauté, un nom aristocratique et du caractère. Sans être un tyran domestique à la manière de Thomas Mann, Zweig attend qu’elle soit toute à son service pour lui épargner les soucis domestiques et lui assurer la tranquillité qui lui permettra de faire son œuvre. Elle s’acquittera de ces exigences avec un dévouement sans faille. Mais lui, l’ami si attentif à ses amis, se montrera un époux infidèle, incapable de s’attacher, soucieux de son bien-être plus que de celui de sa compagne. Ce n’est pas là la seule contradiction de sa personnalité. Le couple s’installe à Salzbourg dans une belle demeure que Friderike doit d’abord remettre en état. Mais Zweig sera toute sa vie un nomade. Entre deux voyages il constitue une riche collection de manuscrits de grands écrivains et musiciens où il essaie de saisir le processus de la création. Et malgré des accès de dépression, il écrit d’abondance, dont les recueils de nouvelles que nous relisons aujourd’hui avec émerveillement.

© Roger-Viollet

Ces récits d’une vingtaine de pages sont admirables par leur densité, la tension intérieure qui les soutient sans faiblir, la netteté, la richesse, la subtilité de la langue, et par l’étonnante finesse de l’analyse psychologique. Peu d’événements, une situation dont l’auteur suit la lente transformation : une femme écrit à un homme qu’elle aime et qui ne la reconnaît pas (Lettre d’une inconnue), une respectable bourgeoise infidèle se trouve prise dans un chantage (La peur), une autre confie son secret à un compagnon de rencontre (Vingt-quatre heures de la vie d’une femme), un professeur dissimule son homosexualité (La confusion des sentiments). Ces nouvelles qui évoquent précisément, comme dans cette dernière, la confusion des sentiments, leur ambivalence née des désirs contradictoires, le glissement de l’un à l’autre, reposent sur l’aveu différé, douloureux mais libérateur, d’une passion amoureuse. Elle fait surgir dans les existences les plus rangées des forces obscures souvent destructrices, la folie, le crime et la mort contenus dans le mot Amok qui donne le titre à une des plus célèbres nouvelles. Zweig lui-même, cet homme en apparence si rangé, était tourmenté par une sexualité insatiable qui le conduisit dans des aventures périlleuses. Lui, l’homme respectable, le bien nanti, était fasciné par la pauvreté, par la déchéance des êtres, les bas-fonds de la société où parfois il s’égarait, par le crime (La nuit fantastique). Mais à l’inverse, l’enthousiasme (« transport divin ») tout aussi irrationnel qui saisit parfois un artiste, tel Haendel composant son Messie, libère en lui une puissance créatrice qui le fait accéder à un autre état de l’être, avant de retomber dans l’apathie et la dépression. Avec Colomb, Magellan, les conquistadors, Scott l’explorateur, Tolstoï, Nietzsche, Lénine, Zweig a multiplié les évocations de ces êtres capables d’extraordinaires prouesses et d’égoïsme, voire de cruauté, possédés par une flamme, une volonté, un projet qui leur donnent un destin hors du commun. Reparaît ici le dualisme omniprésent dans la littérature germanique : les deux âmes de Faust. Leur conflit est la blessure inguérissable de Zweig, l’angoisse qui, bien dissimulée, l’habite. Allons plus loin que les remarquables portraits de Dominique Bona : ne fut-elle pas déjà la déchirure intime qui, aggravée par les événements des années 1930 et la guerre, conduisit Zweig à son geste fatal ?

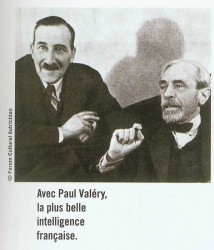

© Forum culturel autrichien

On ne veut pas alors trop prêter attention aux rumeurs inquiétantes. L’Allemagne s’arme et s’agite. Zweig est de ceux qui ont la prescience du malheur (ce n’est pas pur hasard s’il a écrit la biographie des deux reines Marie-Antoinette et Marie Stuart). Hitler arrive au pouvoir en 1933, l’étau se resserre sur la petite Autriche qui résiste avec de faibles moyens. La terreur s’intensifie avec la persécution des Juifs. Autre déchirement : la menace vient de l’Allemagne, pays admiré du monde culturel. L’annexion (Anschluss) se fait en 1938, les troupes allemandes entrent en Autriche. Zweig comprend qu’il doit partir, d’abord vers Paris, puis Londres, puis New York. Friderike le rejoindra plus tard mais une jeune secrétaire, pâle, effacée, amoureuse, l’accompagne : Lotte, qui deviendra sa femme. Zweig retrouve d’autres exilés, écrivains, artistes, savants : Klaus Mann, Remarque, Werfel, Broch. Il devient lui aussi le Juif errant. À la déclaration de la guerre, en Grande-Bretagne, il est désormais « l’étranger ennemi ». Sa naturalisation y changera peu de choses, non plus que les États-Unis où il est cependant connu et accueilli. Avant-dernière étape avant le Brésil (il y rencontre brièvement Bernanos qui s’y est installé et continue de vitupérer contre la France défaitiste de Pétain). Lors d’un voyage précédent, le pays l’avait séduit par son hospitalité, son climat, la population chaleureuse, les forces neuves qu’il y sentait (mais il ne voyait pas l’envers : la dictature, la profonde inégalité sociale). Ce ne sera pas suffisant : Zweig demeure l’exilé malade de l’Europe livrée aux barbares. Il a terminé son autobiographie, Le monde d’hier, mis ses affaires en ordre. Le 11 février 1942, avec Lotte, il se donne la mort.

Zweig a toujours refusé de se déclarer publiquement sur les événements, de condamner les fauteurs de violence – ses amis, dont

© Roger-Viollet

Joseph Roth et Klaus Mann le lui reprocheront. On peut voir dans cette abstention rigueur morale, courage philosophique ou pusillanimité et indécision, comme chez Érasme, figure-clé pour Zweig qui lui consacrera une superbe biographie : l’humaniste au service de la vérité a lui aussi refusé le fanatisme, et face à l’impétueux et batailleur Luther, rêvé de concorde universelle. Érasme résume le drame de l’intellectuel qui, à contre-courant, lutte par le verbe pour la paix et qui est emporté dans la tourmente. Sujet de méditation pour notre temps.

Ma relecture de Zweig, ravivée par cette belle biographie, me laisse avec une profonde impression : qu’ils appartiennent à la fiction ou à l’histoire, les êtres paraissent à travers cette œuvre multiforme dans une solitude qui les accable ou qui les transfigure quand ils y puisent des ressources inconnues. Nous participons à leur effort pour rejoindre douloureusement l’autre ou pour demeurer fidèles à leur rêve ; nous sommes à notre tour imprégnés par la compassion, parfois l’admiration, dont leur auteur les enveloppe. Si Zweig est mort en plein désespoir sans que, semble-t-il, il ne soit éclairé par aucune espérance religieuse, aucune ouverture vers la transcendance, sa foi humaniste est-elle pour autant une illusion ?

1. Dominique Bona, Stefan Zweig, Grasset, Paris, 2010, 462 p. ; 29,95 $.

EXTRAITS

Européen convaincu et militant, citoyen du monde dans une époque figée sur des frontières, marquée par des oriflammes, il était tolérant, pacifiste et avait horreur des engagements. Quand presque tous les écrivains du XXe siècle se sont prononcés en faveur d’une politique, de droite ou de gauche, il s’est maintenu ailleurs, dans un détachement qui a pu passer pour de l’indifférence ou pire encore, pour une forme de désertion. Le choix du désengagement était pourtant de sa part un acte de vrai courage. Il se gardait surtout, comme d’une peste, du fanatisme.

p. 10

Sous le ciel noir de son œuvre, dans la lumière crépusculaire de ses nouvelles, de ses essais et de ses biographies, il est probable que notre époque, tourmentée et douloureuse, trouve aussi une correspondance inattendue. L’univers de Zweig serait-il au diapason de nos peurs, de nos angoisses contemporaines ?

p. 13