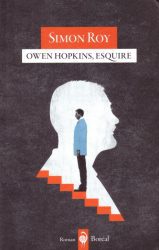

Après avoir fait une entrée remarquée en littérature en 2014 avec un récit, Ma vie rouge Kubrick, qui puisait tout à la fois dans la fascination de l’auteur pour le film Shining de Stanley Kubrick et dans une généalogie familiale aussi troublante et macabre, Simon Roy nous revient cette fois avec un véritable roman, Owen Hopkins, Esquire1. La griffe de l’auteur demeure reconnaissable : courts chapitres, inventivité narrative et, sans doute l’élément le plus important, l’écriture comme voie de réconciliation avec un passé douloureux.

Le roman met en scène la relation difficile entre un fils, Jarvis, et son père, le dénommé Owen Hopkins, qui sentit un jour le besoin d’ajouter à son patronyme le titre d’Esquire, s’attribuant ainsi une marque de respect que ni ses ascendants, ni ses actions ne lui auraient autrement valu. Cloué à un lit d’hôpital du Yorkshire, Owen Hopkins fait face à une double condamnation : un cancer du poumon et le désaveu de son fils pour lâche désertion du foyer familial à la suite d’un drame (thème récurrent chez Roy) survenu alors que ce dernier n’était qu’un enfant. Owen Hopkins ne tente pas moins une dernière tentative de réconciliation auprès de son fils.

Que sait-on du personnage éponyme ? Peu de choses, sinon qu’il est britannique de naissance, qu’il fut musicien à ses heures dans d’obscurs groupes depuis longtemps oubliés, et écrivain tout aussi méconnu. La même aura de mystère qui nimbait la quête du narrateur dans Ma vie rouge Kubrick enveloppe le personnage, mais cette fois la figure emblématique en est le père et non la mère. Mythomane, manipulateur, affabulateur, menteur, Owen Hopkins le sera jusqu’à son dernier souffle. Le fils, après maintes hésitations et maints efforts de persuasion de sa marraine, consent finalement à se rendre au chevet de son père. « Malgré tout ce que ta mère a pu dire de lui ou même contre lui, elle croyait qu’en quittant le pays pour de bon, et je partage son avis, ton père avait laissé derrière lui une expérience profondément douloureuse, tu me comprends ? »

L’expérience douloureuse à laquelle fait ici référence la marraine (comme si l’action se déroulait dans un conte de fées) est au cœur du drame familial : la mort du jeune frère de Jarvis, enseveli vivant sous un amas de neige alors que le tunnel qu’ils creusaient s’est effondré en l’absence du père qui devait ce jour-là les surveiller. Les événements s’enchaînent comme dans un mauvais film : Jarvis ne parvient pas à retirer son jeune frère de l’amoncellement de neige, le père revient trop tard, les secours sont impuissants à sauver le jeune garçon. Dans la version des faits qu’il livrera, Owen Hopkins cherchera à masquer sa responsabilité, à taire son absence au moment du drame, voire à la nier, donnant naissance au mensonge qui pèsera sur les membres de la famille jusqu’à les étouffer à leur tour. Voilà pour la trame, le prétexte qu’emprunte Simon Roy pour se livrer à ce qui constitue le véritable propos du roman : quelle est la part de vérité dans les souvenirs qui hantent parfois nos vies ? Quelle image voulons-nous donner de nous ? Quel terme souhaiterions-nous accoler à notre nom avant de laisser échapper notre dernier souffle ? Quel est celui qu’on nous accolera ?

L’expérience douloureuse à laquelle fait ici référence la marraine (comme si l’action se déroulait dans un conte de fées) est au cœur du drame familial : la mort du jeune frère de Jarvis, enseveli vivant sous un amas de neige alors que le tunnel qu’ils creusaient s’est effondré en l’absence du père qui devait ce jour-là les surveiller. Les événements s’enchaînent comme dans un mauvais film : Jarvis ne parvient pas à retirer son jeune frère de l’amoncellement de neige, le père revient trop tard, les secours sont impuissants à sauver le jeune garçon. Dans la version des faits qu’il livrera, Owen Hopkins cherchera à masquer sa responsabilité, à taire son absence au moment du drame, voire à la nier, donnant naissance au mensonge qui pèsera sur les membres de la famille jusqu’à les étouffer à leur tour. Voilà pour la trame, le prétexte qu’emprunte Simon Roy pour se livrer à ce qui constitue le véritable propos du roman : quelle est la part de vérité dans les souvenirs qui hantent parfois nos vies ? Quelle image voulons-nous donner de nous ? Quel terme souhaiterions-nous accoler à notre nom avant de laisser échapper notre dernier souffle ? Quel est celui qu’on nous accolera ?

En plus de cette quête identitaire, Owen Hopkins, Esquire interroge le rôle et l’importance de la littérature et, plus largement, celui de l’art dans nos vies. L’art a-t-il le pouvoir de racheter nos démissions et nos lâchetés ? Peut-il réparer l’irréparable ? Nous faire renaître à nous-mêmes ? L’ouverture du roman le laisse présager : « La marche opiniâtre vers la lumière prend parfois des détours surprenants ». L’impulsion dont il est ici question est celle d’une plante, le Galanthus nivalis, communément appelé perce-neige, qui parvient à atteindre la lumière même quand la neige étouffe tout. La métaphore annonce la lutte qui s’amorce : les mots doivent à leur tour percer la couche de silence qui les recouvre pour libérer la parole. L’image fait écho au drame qui se situe au cœur du roman, à l’imbroglio auquel fait face Jarvis, qui doit démêler les vérités et les mensonges de son passé. « L’art du mensonge, écrit le narrateur de ce récit aux multiples digressions, comme pour mieux nous emprisonner dans sa toile, nous dévier de la voie conduisant à la vérité, ne tient donc pas seulement aux talents de comédien de l’affabulateur ou à son degré de conviction. Il réside aussi dans la fluidité et dans le souci délicat du détail qui donne toute sa crédibilité au factice. » Fluidité et souci du détail. Nous voilà donc au cœur de l’enjeu romanesque. L’art du mensonge est analogue à la construction d’un igloo : un seul faux pas et tout s’écroule. L’auteur et son lecteur ensevelis sous le poids des mots.

La forme qu’emprunte le roman de Simon Roy nous réserve maintes surprises. La première s’inscrit dans les titres donnés à chacun des 70 courts chapitres qui le composent. Ils font le plus souvent référence au côté métaphorique et aux digressions que cultive Simon Roy pour tantôt éclairer son propos, tantôt le revêtir d’une aura mystérieuse. Cette valse-hésitation entre dévoilement et tromperie épouse bien les contours du personnage principal et la nature même de ce roman. C’est sans doute à cette aune qu’il faut juger les propos de Stephen King mis en exergue : Fiction is a lie. And good fiction is the truth inside the lie. À vous maintenant de découvrir cette vérité.

1. Simon Roy, Owen Hopkins, Esquire, Boréal, Montréal, 2016, 238 p. ; 22,95 $.

EXTRAITS

Si je ne me berce pas d’illusions quant aux chances de succès de ma mission, dort pourtant en moi un vague espoir de transformer en récit cohérent l’existence déchiquetée que mon père m’a léguée en héritage.

p. 14

Vois-tu, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Tout bien considéré, j’aime mieux laisser tout cela derrière moi. Tout doit-il toujours être dit ? Aurais-tu vraiment tenu à tout savoir ? Faut pas être obsédé par la vérité. Et ma mère, tu ne l’as pas connue, de toute façon…

p. 30

Écrire sur Owen Hopkins représente une tâche ardue : c’est comme décrire un objet inusité d’un pays lointain que je n’aurais visité que par des photos du National Geographic.

p. 38

Me disais-je toute la vérité à propos de nos derniers moments ensemble ou, comme Owen Hopkins, pigeais-je effrontément dans la vie d’autres personnes pour rendre digne d’intérêt la mienne ?

p. 182