Chacune des multiples compétences de Pierre Ouellet trouve ici son créneau et ses révélations.

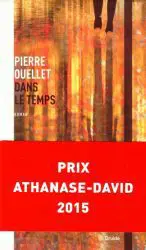

Essayiste, Ouellet se devait de poursuivre son survol des âges récents du Québec. Romancier, il devait confier à un trio stylisé et pourtant enraciné le soin d’illuminer les facettes inattendues d’un moment indescriptible. Poète, il ne pouvait que vibrer aux parentés entre le « Cantique des cantiques » et la généreuse candeur du hors-temps des communes et du peace & love. À la lectrice et au lecteur de suivre ce sherpa jusqu’au plus jouissif désarroi, avec Dans le temps1.

Intervalle orphelin

Avant de s’abandonner à la convocation de ces années mythiques, Pierre Ouellet accorde à son lecteur une ultime faveur : il relève un instant sa visière et permet un coup d’œil sur le mystère qui vient. C’est d’un intervalle qu’il sera question, d’un espace qui ne se sent nul devoir à l’égard du passé et qui ne voit pas davantage quelle allégeance il pourrait nouer avec le futur, d’un entre-deux sans dénominateur commun avec les habituels voisinages temporels. Une occasion d’être là, simplement et exclusivement là, et d’esquiver aussi bien les causes que les corollaires. Comme si le vœu de Lamartine s’accomplissait. « J’aurai vécu ce moment comme une longue parenthèse dans le temps, où il fallait mettre entre guillemets chaque événement, dont on ne savait pas s’il avait lieu vraiment, s’il n’était pas un rêve ou un fantasme, un remords ou un regret, une vague réminiscence, un simple pressentiment : le temps suspendait son vol, l’instant d’une chute ou d’une brusque ascension, d’une assomption, d’une brève dépression. » À elle seule, la prolifération des approximations, des retouches, des sédimentations indique que Ouellet entend se colleter avec l’insaisissable, admirer le papillon sans l’épingler mortellement. Plus encore qu’au souhait de Lamartine, c’est aux envoûtements d’un Bosco ou d’un Ramuz qu’il entend se raccrocher et nous avec lui. Un cran plus loin, c’est Dionysos qu’on tutoierait.

Profitons du repère consenti, car il n’y en aura plus beaucoup. Cet Avant que consent Ouellet définit mieux ce que ce livre ne sera pas que celui qu’il sera : d’avance il faut renoncer à la mémoire et espérer les confidences de l’imagination et de quelques images. L’intervalle s’ouvrira à la fin des années 1960, côtoiera l’Expo 67 et Mai 68, s’agitera en octobre 1970, avant de s’évanouir au retour des jours monotones. En quelque sorte, une apnée entre un Québec intoxiqué par l’ordre et le Québec suivant, happé par une modernité porteuse de contraintes et de rendez-vous.

Un trio ? Peut-être.

Ils sont trois à se faufiler dans l’interstice : Jean Lhomme, Faye Rose et le narrateur. Sans doute typiques de ce moment hors-temps, mais survoltés par rapport à l’entourage. Malgré les libertés récemment savourées, en dépit de l’allègement des chapes de plomb, en contraste avec les musiques d’ailleurs et l’exotisme du yoga, les trois subissent encore l’emprise des ornières. « Nous n’étions pas complètement libres. L’enfance ne nous protégeait plus, contre les lois, les règlements, les obligations. Il fallait travailler : Jean Lhomme enseignait dans un collège, Faye Rose était libraire le jour, barmaid la nuit, je faisais des petits boulots, à la radio, dans les journaux, corrections, révisions, rédactions, mais j’étais aussi garçon de café le week-end et les jours de congé. » Mais, alors, de quelle émancipation prétendent-ils bénéficier, ces trois-là ? Seraient-ils, comme tant d’autres à tant d’époques, des « révolutionnaires au drambuie », main attiédissante sous un alcool de salon, ou des Rosa Luxembourg du samedi matin ? En quoi diffèrent-ils ?

Ils sont trois à se faufiler dans l’interstice : Jean Lhomme, Faye Rose et le narrateur. Sans doute typiques de ce moment hors-temps, mais survoltés par rapport à l’entourage. Malgré les libertés récemment savourées, en dépit de l’allègement des chapes de plomb, en contraste avec les musiques d’ailleurs et l’exotisme du yoga, les trois subissent encore l’emprise des ornières. « Nous n’étions pas complètement libres. L’enfance ne nous protégeait plus, contre les lois, les règlements, les obligations. Il fallait travailler : Jean Lhomme enseignait dans un collège, Faye Rose était libraire le jour, barmaid la nuit, je faisais des petits boulots, à la radio, dans les journaux, corrections, révisions, rédactions, mais j’étais aussi garçon de café le week-end et les jours de congé. » Mais, alors, de quelle émancipation prétendent-ils bénéficier, ces trois-là ? Seraient-ils, comme tant d’autres à tant d’époques, des « révolutionnaires au drambuie », main attiédissante sous un alcool de salon, ou des Rosa Luxembourg du samedi matin ? En quoi diffèrent-ils ?

Ouellet dessille les yeux : malgré les apparences, son trio vit d’une vie nouvelle. « Jean Lhomme n’enseignait pas, Faye Rose ne travaillait jamais : ils étaient de simples antennes paraboliques qui captaient dans leur corps ou leur voix les signes les plus secrets que notre monde émet pour les transmettre sans distorsion ni parasite à ceux à qui leur vie entière s’adressait. » Gestes et enveloppes corporelles subsistent et peuvent tromper, mais le souffle vient d’ailleurs, l’air ruisselle autour d’eux, la magie règne, les limites fondent. « C’est le début d’un temps nouveau », clame la chanson avec un jovialisme prématuré et sympathique, mais la différence sourd de plus creux : le hors-temps est surtout précaire, promis à l’évaporation, refermé à peine entrouvert. Si le soleil ne revenait pas, demande Ramuz ; l’intervalle agonise déjà, répond Ouellet.

Les mythes en soutien

Sur cet intervalle menacé, les courants mythiques se penchent comme les fées sur le berceau prédestiné. Le tao se fait compréhensif ; le yoga suggère ses positions : Cobra, Charrue, etc. ; la cour du roi Arthur offre ses modèles, l’Orient les secrets des initiés… Vertige et dispersion ? Peut-être, mais surtout découverte de sources vierges et délire vivifiant. « Notre vie était une charade, dont il ne fallait pas tant comprendre le sens que tirer une leçon : comprendre le koan de l’existence plutôt que le quoi de nos actions, de nos passions, de nos faits et gestes, qui sont sans pourquoi comme la rose de Silesius, la fleur de Shakyamuni, la sandale de Joshu… le cœur de Faye ou l’esprit de Lhomme. » Intervalle d’où sont chassés les parce que cartésiens et dans lequel s’impose l’écoute d’inspirations inédites. « Dopés au rêve, aux mots et aux images, voilà ce qu’on était : des camés de l’air, qui avaient besoin d’oxygène comme d’autres de coke ou de crack, notre seule dépendance étant le Grand Respir. »

Signe des temps, pardon, de l’intervalle, les emportements du trio trouvent un écho dans la société. Beaucoup ne savent rien de l’Orient ou de Lancelot, du seppuku ou de la Bible, mais rares sont ceux et celles qui boudent l’appel de Lhomme. « Quand tout fut prêt, on se donna rendez-vous sur la Terrasse un peu avant minuit : la nuit était profonde, propice au rêve, avait dit Lhomme, et l’on pourrait avec aisance créer la Grande Hallucination grâce à laquelle chacun retrouverait en lui l’instinct de révolution qui l’habitait depuis l’enfance mais que la vie avait endormi. » La jeunesse enfourchait le rêve, esquivait l’histoire et succombait à la liberté. Ouellet a vécu le phénomène avec ses contemporains, mais, plus que quiconque, il en a mesuré, goûté, retenu le vibrato.

Le raconter ?

Qui a habité l’intervalle devrait pouvoir le raconter. Pour en préserver le souffle unique et pour tirer de leur tiédeur ceux et celles qui ne soupçonnent même pas que la Vie les convie à dépasser l’Histoire. Mais comment cerner ce qui échappe à l’analyse, à la mémoire, aux comparaisons ?

Ouellet empoigne la question : « Écrire, ce serait ça : traduire dans la seule langue que la vérité supporte, celle du mythe, de la fabulation la plus archaïque, non pas les faits qui nous sont arrivés mais les sensations les plus folles qu’ils nous ont fait éprouver, les signes les plus énigmatiques qu’ils nous ont envoyés comme s’ils nous étaient expressément destinés ».

Mais encore ? Le narrateur cède l’avant-scène à Faye Rose, comme Ouellet le souhaitait en créant ce personnage. Faye Rose, femme d’action, de présence, d’audace, ne parlera pas, n’écrira pas non plus, mais elle retracera les instants de fougue pour les mieux répercuter et multipliera les gestes d’accueil, les percées lumineuses, les exhibitions délirantes. Dans sa féminité offerte, elle incarnera la Vie telle qu’elle glisse, sans espoir de durer, hors de l’Histoire. « Danser, chanter, écrire : respirer à fond dans les mondes engloutis pour se donner du champ, de l’air, de l’infini… l’espace vital indispensable à la survie de l’espèce, des dieux et des déesses qui sont en nous pour la perpétuer. Le corps de Faye criait dans tous ses membres comme j’écrirais en chacun de mes mots. »

Et tout obéit aux instincts de Faye, contredisant au besoin les arrêts de la raison. Oui, l’ordalie est, par édit du dictionnaire, une répugnante forme de torture, mais le mot est si beau qu’en s’accolant à Faye il devra oublier son sens. « Le beau mot d’Ordalie que Lhomme appréciait tant – il en fit le surnom de Faye quand elle incarnait sur son rocher la Justesse même bien plus que la Justice, la précision et la netteté du ton bien plus que la rigueur et le tranchant du sens et de la raison : Ordalie Rose ! Quel nom ! – ne voudrait plus dire […] une forme de ‘mise à la question’. »

Faye, figure de proue volontairement enchaînée à un navire vagabond, affronte et défie les vagues : « C’était la plus belle figure de proue qu’on puisse imaginer : une figure parlante, pensante, criante de vérité. Un corps de proue, un esprit de proue ». Faye s’identifiera aussi à l’amante du « Cantique des cantiques » qui affirme à la fois son charme et son droit à la différence : « Je suis noire, mais belle ». À Faye, le pouvoir de dépiauter les mots, d’accéder au statut de symbole, de débrider les aspirations craintives.

Au témoignage charnel de Faye, Ouellet ajoute celui de la poésie. « En marche / les entendeurs de la parole d’inspiration / ceux qui gardent ce qui est dit : oui le temps est proche ».

Présence ineffaçable

Comme son lecteur, Ouellet ne parvient pas à fermer ce livre. L’intervalle dont il a magnifié la fécondité lui demeure à jamais intime. De ce laps de temps infiniment court qui s’étend – peut-être – de l’Exposition de 1967 aux espoirs politiques et sociaux de 1976 en intégrant les agitations d’octobre 1970, Ouellet retient et ranime le choc grâce au souffle de ses personnages. « Je ne peux finir ce livre : il ouvre un passage qu’il faut sans cesse dégager devant soi parce que l’Histoire le remplit chaque jour de nouveaux obstacles, l’obture, l’obstrue. Si je le ferme, l’avenir se bouche : je ne m’y résigne pas. Je ressuscite Faye, ressuscite Lhomme : je me ravive et me ranime. » Le lecteur aussi cultivera la souvenance, mais il réussira mieux en revenant souvent à l’envoûtant battement des phrases de Ouellet.

1. Pierre Ouellet, Dans le temps, Druide, Montréal, 2016, 368 p. ; 24,95 $.

EXTRAITS

J’écris toujours sur cette goélette, attaché au poteau de misaine, comme Faye le fut au mât de beaupré, et je traduis fidèlement le chant des sirènes, seul récit qui témoigne vraiment de ce qu’on a vécu…

p.355

C’est ce que Lhomme voulait pour l’homme : du ciel sur la terre, du souffle dans le monde. Et je l’ai dit à Faye : c’est ce que je veux pour toi, de l’inspiration dans tout ton corps, pour que tu restes plus vivante que ta vie, pour que tu m’insuffles à ton tour le goût de vivre jusque dans l’être le plus intime que je te sacrifie…

p.124-125

On la laisserait passer, Faye Rose : elle irait devant, en éclaireuse, en allumeuse, en effeuilleuse, capable d’arracher au monde ses lourds pétales de nuit pour qu’apparaisse cette forte lueur qui émanerait de la Grande Clairière mais logeait aussi en son propre sein…

p.55

Le souffle insurrectionnel qu’on ressentait dans chacun de nos actes nous engageait dans notre chair et notre esprit, dans la langue qui les reliait, comme si on se mariait pour le meilleur et pour le pire avec les dieux et les déesses qui nous l’inspiraient… comme on inspire le désir et la colère en un seul et même air, un seul soupir, un seul respir.

p. 236