« My daddy was a bankrobber », chantait Joe Strummer, le meneur du groupe anglais The Clash, en 1980. Ces mots décrivent aussi la situation qu’a vécue Deni Y. Béchard. L’écrivain canado-américain retrace cette expérience dans son deuxième roman, qui a vu le jour après dix-sept ans d’écriture. Le précédent, Vandal Love (2006), n’en avait nécessité que huit.

Après les œuvres de Patrick deWitt, Rawi Hage, Anne Michaels et Sarah Waters, les éditions Alto marquent un autre grand coup avec Remèdes pour la faim1, deuxième roman du bourlingueur Deni Y. Béchard. Le romancier né à Vancouver en 1974 d’une mère américaine et d’un père gaspésien avait déjà fait sensation avec son premier opus, Vandal Love ou Perdus en Amérique (Québec Amérique, 2008), lauréat du Prix du Commonwealth du premier roman en 2007 et finaliste du Combat des livres 2009 de Radio-Canada. Vandal Love décrivait le destin des Hervé, une famille condamnée par la génétique à n’engendrer que des géants ou des nains. Béchard avait instillé à cette saga des accents d’épopée américaine, dans la tradition des Faulkner, Steinbeck, Kerouac et autres Doctorow de ce monde. Cette grisante lancée d’américanité continue dans Remèdes pour la faim, avec, en prime, une remarquable déclinaison du motif de la naissance de l’écrivain.

Des crimes et des livres

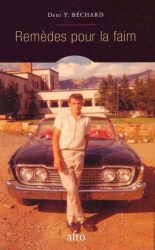

Remèdes pour la faim correspond à ce que l’on appelle en anglais « a memoir », c’est-à-dire le récit autobiographique d’une tranche de vie. On y suit le destin du narrateur, Deni, de l’enfance jusqu’au début de la vie adulte, alors qu’il grandit dans l’admiration (et la crainte) de son père, André Béchard, ancien voleur de banques reconverti à la vente de poissons et de sapins de Noël. Même si le récit est narré au « je », le véritable protagoniste du livre, c’est André, le père bagarreur au passé nébuleux. L’illustration en couverture de l’édition française (une photographie d’André Béchard devant une décapotable noire) paraît mieux choisie que celle de l’édition originale anglaise (chez Goose Lane au Canada, Milkweed aux États-Unis), montrant le dessin d’une assiette, d’une fourchette et d’un revolver. Une grande partie de la trame du récit concerne les efforts du jeune Deni pour pénétrer les arcanes du passé paternel. L’autre grand schème du récit concerne les répercussions produites par les activités criminelles d’André sur son fils, l’enracinant très tôt dans l’amour des livres et le rêve de devenir

écrivain. Après tout, un père voleur de banques fournit de meilleures histoires qu’un père mécanicien ou comptable.

écrivain. Après tout, un père voleur de banques fournit de meilleures histoires qu’un père mécanicien ou comptable.

La rage au ventre

André Béchard (ou Edwin, de son vrai nom) était un homme en colère. Ce trait ressort du portrait sans fioritures que trace l’écrivain de son père. André en avait contre son milieu : la Gaspésie rurale des années 1930 et 1940, république de curés où les « Frenchies » s’échinent pour des bouchées de pain tandis que les « Anglos » se pavanent en voitures coûteuses. André ne voulait pas de cette vie-là. Il libérait la rage qui l’habitait avec ses poings. Son frère Lucien et lui étaient de la trempe de Jos Montferrand, de fieffés bagarreurs. Dès que l’occasion s’est présentée, André est parti tenter sa chance. D’abord licitement, en travaillant dans des camps de bûcherons, dans des mines ou sur des chantiers de construction. Puis illégalement, en cambriolant des banques et des bijouteries. Beaucoup de banques et de bijouteries. Ses vols lui valurent d’être incarcéré et interdit de séjour aux États-Unis. En fondant une famille avec Bonnie, une hippie américaine, André optait pour un tout autre type de vie : celle d’un petit homme d’affaires de l’Ouest canadien. La rage qu’il avait au ventre ne l’avait toujours pas quitté lorsqu’il s’enleva la vie en 1994. Le crime ne paie pas, dit-on, mais il aura tout de même rapporté à André Béchard son lot de rêves de grandeur et de poussées d’adrénaline.

La belle province, cette inconnue

Car André aimait le danger. Casse-cou, il prenait un malin plaisir à simuler une panne de voiture sur une voie ferrée à l’approche d’un train, rien que pour effrayer ses fils. Mauvais père ? Pas du tout ! Remèdes pour la faim le montre certes manipulateur et impulsif, mais en même temps très attaché au narrateur. Quand Deni était enfant, les voyages de pêche étaient garants de la complicité du père et du fils. Tout s’est corsé par la suite, après que Bonnie se fut séparée d’André et eut décidé d’emmener les trois enfants avec elle, hors de sa portée, en Virginie. Remèdes pour la faim est avant tout un témoignage en mémoire d’un père, ce qui explique le rôle relativement discret imparti à la mère dans le récit. Or, à bien lire entre les lignes, on saisit la vigueur du lien qui unit Deni à sa mère. L’élan effréné vers la lecture, il vient d’elle ; André, qui n’entendait rien aux livres, rêvait que Deni devienne boxeur. La curiosité pour les racines canadiennes-françaises, c’est aussi cette mère américaine (qui ne parlait pas un mot de français) qui l’a encouragée. Pour André, le Québec était une province arriérée. À des années-lumière du Québec moderne, le Québec qu’il a connu (antérieur à Expo 67) était pour lui synonyme de misère et de bigoterie. Pour Deni, c’est une autre histoire. Remèdes pour la faim se conclut par un voyage à Matane dans la famille d’André. Deni, qui parle un français châtié, est aujourd’hui plus québécois que ne le fut jamais son père. On ne peut que s’en réjouir.

1. Deni Y. Béchard, Remèdes pour la faim, trad. de l’anglais par Dominique Fortier, Alto, Québec, 2013, 582 p. ; 29,95 $

EXTRAITS

Je pensais de plus en plus à mon père. Dans ses histoires, il traversait le pays en stop ou en auto, prenait de dangereux boulots dans la nature ou bien se battait contre des étrangers pour se protéger. Je n’avais jamais rencontré personne d’autre qui eût une vie pareille. S’il avait vécu ici à ma place, assommé d’ennui par l’école, las d’être à la maison, est-ce qu’il aurait simplement levé le pouce afin de monter dans la première voiture à passer et de voir où elle l’emmènerait, et puis aurait trouvé un moyen de survivre ?

p. 196

Mon père était un voleur de banques. La vérité dépassait mes espérances. J’avais l’impression d’être en train de lire une histoire où il était question des dieux et de leurs ancêtres. C’était ce que je voulais, quelque chose qui me distinguerait à jamais.

p. 217

J’imaginais un livre qui pourrait tout contenir simultanément : plaines et chaînes de montagnes, villes couleur de poussière en retrait des autoroutes et, quelque part tout au bout, la vallée de Colombie-Britannique et ces nuits en Virginie où je partais en cachette sillonner la route en essayant de découvrir ma place sur ce continent usé jusqu’à la corde. J’aurais voulu que tous ceux que je connaissais puissent voir le monde à travers mes yeux, chaque ami, chaque fille que j’avais jamais aimée : le gel étincelant sur les plaines sèches au lever du soleil, ou l’autoroute s’enfonçant entre les collines au contour arrondi avec la parfaite géométrie du désir.

p. 403-404

Où donc ces élans habitaient-ils en nous, transmis par le sang ou par les histoires, à travers le regard distant d’un père qui raconte à son fils des endroits lointains ? Il me semblait, en entendant ses paroles, que la vie d’un père est la première histoire d’un fils.

p. 483