« N’y aurait-il plus rien à tenter dans ce pays ? Ne doit-on pas fournir un dernier effort,

une dernière goutte de sang avant de se résigner à la fin de tout ? »

François Hertel, Le beau risque, 1939

Oui, ivre. Ivre de voir et de savoir. De voir l’origine du langage. De savoir les tenants et aboutissants des mots. De tous les mots. Surtout de ceux jamais prononcés car leurs anciennes racines restent de travers dans la gorge ou dans un étrange et inextricable réseau historique ou émotionnel. C’est ainsi que, Charlotte et moi, au mitant des années 1970, nous hantions la bibliothèque de l’Université Laval au pavillon Jean-Charles-Bonenfant où, les dimanches après-midi, se traînaient des fins finis et des fous follets en ces lieux très silencieux, car les étudiants, les vrais, achevaient de cuver bière, joint et vanité séductrice de la veille.

Dans les automnes frémissants comme dans les hivers défoncés, des milliers de pages furent tournées, des centaines photocopiées. Nous étions heureux de ne pas partager nos trouvailles quand nous retournions à notre petit demi-sous-sol, rue de Rougemont, relire en silence ce qui manquait et manque toujours à l’humanité pour prétendre à l’éternité.

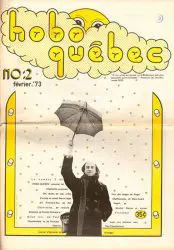

Au cours de nos longues et incessantes marches, on s’arrêtait souvent saluer l’ami Claude Robitaille, chemin Sainte-Foy. Le hasard ouvrable a voulu que le fondateur de Hobo-Québec, à la moelle bien montréalaise, se retrouvât à deux pas de notre modeste logis dans la banlieue ennuyante et même pas bruyante de Québec. Là, autour d’une table bien enfumée, nous avons développé bien des visions, élaboré maintes utopies ludiques à défaut d’être lubriques, tout en sachant que le corps hasardeux de la société ne peut pas et ne pourra jamais échapper à la nécessité de se conserver avant de se reproduire.

Quand cela ne suffisait pas, nous descendions en ville, rue Lavigueur, chez l’ami Pierre Laberge, continuer nos discussions échevelées sur presque tous les sujets tandis que montaient déjà en moi les humeurs et les rumeurs de mon prochain recueil Ditactique : une sémiotique de l’espèce, mais point les articulations qui m’auraient permis d’unifier bribes et notes dans une sorte de décohérence sémantique anhistorique. Il faut dire qu’en 1975, la sémiologie était à la mode, et je cherchais furieusement un langage nouveau, une sorte de métalangage qui n’aurait plus rien de joycien, qui appellerait à la fusion des racines profondes de la raison et de l’émotion afin de susciter rêves logiques et visions rationnelles. Bref, chercher et surtout trouver une poésie inépuisable loin des rets de l’histoire et du pouvoir.

Les professeurs et les étudiants de l’Université Laval ne m’intéressaient pas, car je ne voulais pas ajouter du savoir au savoir. Je me disais que plus de gens essayant de penser ne créent pas nécessairement plus de pensée. Je voulais aller ailleurs que dans les savantes certitudes et les confusions à la mode propres aux sciences inhumaines. À cette époque, des messieurs très sérieux distribuaient des notes de cours à des étudiants qui, déjà, avaient peine à lire entre les lignes. Mais j’adorais la liberté de l’auditeur ivre qui me permettait de fréquenter, au hasard de mes instincts et de mes curiosités, les amphithéâtres où de savants docteurs en n’importe-quoi discouraient sur leur savoir partiel et partial teinté d’idéologies transversales, car partout ouvert à l’humeur du temps sans aucun humour, et l’humeur du temps était à la dénonciation tous azimuts de notre vieille civilisation occidentale sur fond, par exemple, de délirants discours sur l’antipsychiatrie. Mais j’aimais le cours de sémiologie qu’un certain Guy Bouchard donnait, professeur que l’ami Jacques Collin m’avait fait connaître. Là, dans une salle surchauffée, j’ai commencé à tisser en matérialiste enthousiaste que j’étais le réseau de références scientifiques et lyriques de mon futur recueil.

Dans mes rêveries d’auditeur solitaire, je ne cherchais pas à être compris ni des étudiants ni des professeurs. Je vivais et vivotais entre le chômage occasionnel et les cours à temps partiel de technicien de brûleurs à l’huile que je suivais dans le parc industriel de la basse-ville en compagnie de pauvres poqués et d’épaves émouvantes sur la voie de garage du recyclage. Alors quand, le matin, j’entendais la logorrhée savante d’un marxiste de salon bien sapé suivie, en après-midi, des petits ennuis et des gros problèmes domestiques du monde ordinaire, cela créait en moi un vertige, que dis-je, un gouffre entre la rugueuse réalité de la basse-ville et les logorrhées éthérées en porte-à-faux de la haute-ville.

Comme la tension née des extrêmes a toujours été mon leitmotiv, j’adorais cet abîme verbal séparant les préoccupations ordinaires des laissés-pour-compte de celles des étudiants et des professeurs dérisoirement révolutionnaires qui discouraient extraordinairement sur les justes luttes du prolétariat. Pour l’anecdote, je n’ai jamais vu un seul intellectuel boucanant l’opium de l’élite progressiste partager, ne serait-ce qu’un soir, une grosse bière à la taverne avec les damnés de la terre.

Ici, j’apporterai à mes propos sardoniques un important bémol. Je m’incline et je m’inclinerai toujours devant les « horribles chercheurs », ces rares rêveurs rationnels aux impérieuses élévations, race étrange dans le milieu universitaire comme partout ailleurs, race trop souvent aux prises avec l’inertie du système du savoir assis sur ses certitudes, inertie gardée jalousement par les idiots utiles à pantalon et de plus en plus à jupe qui, partout sur cette planète rasante, entravent les élans des authentiques créateurs.

Revenons à la matière

Bien sûr, je sais aujourd’hui que « l’homme descend davantage du signe que du singe1 ». Dans mon vieux temps incertain, je potachais l’ancêtre Ferdinand de Saussure tout en me convainquant que l’homme est avant tout un être de paroles souvent vouées à l’usure, paroles parfois asymptotiques mais rarement éthérées. Nous sommes trop pénétrés par la matière… dans la vie comme dans la mort. Et rivés à la matière nous le resterons toujours si nous continuons à nous vautrer dans des mots trop tranquilles pour signifier la vie.

Oui, dans la matière nous nous vautrons tout en perdant un temps précieux à nommer les choses avant les êtres, êtres que nous réifions sans cesse pour mieux les contrôler. La profanation de la vie par la matière vivante convie trop facilement à l’usage ; et l’homme enracine des signes dans les seules choses à nommer alors qu’il est lui-même innommable tellement son cerveau mammalien parfaitement émotif impose, à l’inanimé dérisoire, des myriades de fausses identités et d’interprétations plus ou moins tordues.

Tous les signes, partant les plus ancestraux, sont des marqueurs de possessions. C’est le devoir du poète visionnaire et passionné de les déraciner pour ensuite, dans une terre en friche, transplanter de nouvelles métaphores en toute liberté, métaphores enfin libres d’engendrer à l’infini d’autres métaphores, comme une réaction en chaîne ou une fractale contaminant par la réplication infinie tant le microcosme que le macrocosme. Alors, comment créer un langage qui ne doit rien à la conscience ou à l’histoire dans un univers de désirs ? Comment créer un mécanisme à énergie libre, une sorte de surgénérateur de sens capable d’exprimer ce qui ne peut être contrôlé d’aucune manière par les esclavagistes de l’espace euclidien et du temps ordinaire ?

On dit que la mécanique quantique opère dans certaines zones microscopiques mais encore indéfinissables de notre cerveau, zones où la très faible énergie électrique produite par nos neurones peut, dans certaines conditions encore incomprises aujourd’hui, communiquer avec le vaste océan de l’énergie du vide quantique où tous les possibles deviennent accessibles si nous possédons au préalable « la clé et la formule » (Rimbaud).

C’est ainsi que je cherchais partout la vie vibrante et dérangeante, celle qui se trouve quelque part dans la zone neutre entre la raison et l’émotion. Je cherchais un espace cérébral où la métaphore pourrait laisser libre cours aux interprétations libérées des contraintes matérialistes. Je cherchais surtout une nouvelle praxis, un mouvement perpétuel et propre à ce qui vit furieusement parce que la mort rôde toujours dans notre temps trop bien compté.

Je cherchais enfin un nouveau langage que j’ai cru avoir trouvé dans le télescopage des concepts scientifiques avec des métaphores glanées dans des rêves de plus en plus raisonnables. De ce choc brutal, de ces collisions sémantiques devaient surgir des sens nouveaux irréductibles à la graveleuse réalité terrestre, sens qui ne doivent plus rien à la raison et encore moins à l’émotion. Dans cette extrême tension syntaxique, j’imaginais un point de rupture où la raison paralyserait l’émotion, et l’émotion perturberait la raison sans jamais pouvoir trancher en faveur de quelque sens grégaire.

J’en veux pour mémoire la fameuse expérience de Pavlov sur la névrose expérimentale. Dans un cas de discrimination de deux stimuli proches, les réflexes conditionnés sont différents. Pavlov présenta à un chien un cercle et une ellipse auxquels il lui avait appris par conditionnement à réagir différemment. À la fin de son apprentissage, le chien était parfaitement apte à les différencier. Puis Pavlov fit en sorte que l’ellipse se rapproche de plus en plus du cercle. Ainsi il cherchait à atteindre chez le chien un état de confusion des stimuli. Comme le chien ne pouvait plus faire un choix entre une ellipse et un cercle, il commença à s’agiter avant de sombrer dans des comportements désordonnés proches de la folie. C’est exactement cette réaction que je cherchais à atteindre avec Ditactique : une sémiotique de l’espèce : un état de tension surréelle nourri aux innombrables interprétations contradictoires.

En guise de confusion

J’écris cela dans les ravalements de l’automne. Maintenant les arbres nus se balancent au vent, telles des bacchantes criant « Évohé » en l’honneur de Dionysos. Déjà, les outardes ne s’attardent plus, maintenant pressées de décrisser d’un pays qui n’en finit plus de geler parce que toujours assis entre deux chaises brisées. François m’appelle : c’est la saison de sa détresse ; je lui parle calmement des horizons souverains et du bleu dans nos yeux quand on regarde sereinement le ciel. L’hôpital, tout près, lui servira encore une fois de refuge et je l’accompagnerai jusqu’à la fin de sa crise. Quelqu’un cherche à remettre ma langue dans le sens des planches, mais ma langue est trop verte et ne peut se promener en toute impunité sur la Grande Allée désertée de ses enfants, ni s’arrêter devant les théories de chiens bien élevés aux races onéreuses. Ici, à Saint-Georges-de-Beauce, je ne sais pas plus me tenir et j’ignore tout des urbanités. Ici aussi, il n’y a plus d’enfants sur l’avenue Thibodeau, seulement le vent qui siffle des airs étrangers. Ici, surtout, les chiens bien élevés s’arrêtent pour déféquer sur mon gazon tandis que les rares pères roses roulant carrosse se demandent ce qu’ils foutent sur une terre qui les dépouille de tout, de leur virilité comme de la sombre éternité végétale qui attend l’hiver pour de se figer.

Et je reste là, au cœur du hasard et sans aucune nécessité.

1. Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, La Découverte, « Repères », 2001.