À dix-sept ans, j’ai lu les trois tomes de Mémoire du feu avant de séjourner pour la première fois à l’étranger, au Nicaragua, où je serais logé chez une famille.

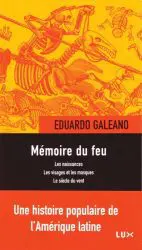

Par son ampleur, son rythme, sa perspective, son originalité, l’essai m’a habité pendant des années, si bien que j’ai souvent placé cet ouvrage d’Eduardo Galeano dans la courte liste de mes cinq œuvres littéraires favorites. Mémoire du feu avait déjà été publié en français de 1985 à 1988 chez Plon, avant de paraître en un seul tome dans la magnifique collection « Mémoire des Amériques » de Lux éditeur1. Cette réédition est pour moi à la fois le couronnement québécois de l’écrivain uruguayen – ses autres titres, aussi riches, ayant paru chez le même éditeur –, et l’occasion d’un retour aux sources de ma vision de mon propre continent. Je craignais d’être déçu par cette relecture, mais 990 pages plus loin, l’effet de découverte de soi dans les autres est toujours aussi puissant.

Qu’est-ce qui fait la grandeur de cet essai ? C’est d’abord son ampleur. Ampleur du sujet, de la recherche, de l’amalgame proposé. Le livre est construit autour de centaines de courtes vignettes narratives, n’excédant jamais trois pages, souvent moins d’une seule. Ces vignettes nous plongent dans l’histoire du continent américain, depuis les mythes de la création amérindiens jusqu’à l’année 1984, date à laquelle se termine l’exil de l’auteur uruguayen, en passant par la Conquête, la colonisation, l’esclavagisme, les luttes pour l’indépendance, les guerres civiles, les dictatures, les révolutions, les découvertes scientifiques, les apports culturels, les métissages de pratiques, les mémoires orales. Chaque entrée de cette magnifique épopée par fragments inscrit une date, un lieu dans les Amériques, avec une très forte préférence pour l’Amérique hispanophone, avant de camper un événement, un trait culturel à travers un personnage historique, qu’il soit président, conquistador, dictateur ou simple quidam (ouvrier, mineur, paysan, étudiant, littéraire, esclave), faisant face aux remugles de son siècle, de son lieu, de ses convictions. Les courts développements se suivent en ordre chronologique, avec des actions qui se répercutent sur plusieurs vignettes, tandis que d’autres se limitent à une seule inscription. Mais tous se terminent par un chiffre entre parenthèses, qui renvoie à une notice bibliographique présentée en fin de volume. Autrement dit, Galeano a lu près de 1000 livres sur l’histoire continentale et nous la présente dans ses discontinuités et ses constantes, non pas par le truchement d’une pensée téléologique, mais au ras des pâquerettes. L’histoire devient vive, vécue, vibrante, avec ses utopies, ses rêves, ses ambitions, son humanité, ses désordres, ses solidarités et ses violences. Trop souvent ces dernières priment. L’essai est donc au premier chef un immense travail de relecture du passé, pour faire surgir une vision singulière du continent.

C’est le deuxième grand fait d’armes de ce livre : est proposée une perspective riche, critique, ardente, passionnée, orientée, voire idéologique, du continent. Un des lieux communs de la littérature est de discréditer une œuvre en raison de ses engagements, de ses partis pris affichés. Dans Mémoire du feu, Galeano reprend ses thèses (développées dans Les veines ouvertes de l’Amérique latine) sur l’exploitation du continent au profit de puissances étrangères, ce qu’il nomme le développement de la dépendance, pratique qui aurait minorisé la région, en plus de susciter une méconnaissance de la nouveauté de son métissage et de ses productions amalgamant des influences de trois continents (Amérique précolombienne, Europe, Afrique, dans le creuset du Nouveau Monde). Mais la structure du livre, sa manière condensée de témoigner du passé, son besoin viscéral de débusquer de la beauté dans l’horreur, sa propension à clamer la grandeur des petites gens, son besoin d’inscrire l’espoir dans une longue suite de spoliations en exhaussant des figures de héros, de martyrs, de rebelles au grand cœur obligent Galeano à construire un rythme incantatoire, scansion qu’il est en mesure de soutenir sur 900 pages hallucinées, qui prescrivent aux lecteurs une ferveur, une urgence, un goût de la découverte, un savoir nouveau, autant d’effets que tout texte littéraire devrait imposer. Le lyrisme qui coule dans ce livre est certes marqué par un projet politique inscrit dans une gauche panaméricaine non exempte de grandiloquence à l’occasion, mais dès la partie initiale consacrée aux récits étiologiques des Amérindiens jusqu’à la révolution sandiniste au Nicaragua, que ce soit dans les pages sombres ou glorieuses du continent, Galeano est en mesure de porter sa perspective sans jamais oublier les gens qui vivent ces lieux familiers et si bizarres. Les poèmes, les chansons des esclaves, les nomenclatures, puisés dans les lectures, enrichissent ces tableaux, leur donnent leur vitesse, leur énergie, leur force.

grandeur des petites gens, son besoin d’inscrire l’espoir dans une longue suite de spoliations en exhaussant des figures de héros, de martyrs, de rebelles au grand cœur obligent Galeano à construire un rythme incantatoire, scansion qu’il est en mesure de soutenir sur 900 pages hallucinées, qui prescrivent aux lecteurs une ferveur, une urgence, un goût de la découverte, un savoir nouveau, autant d’effets que tout texte littéraire devrait imposer. Le lyrisme qui coule dans ce livre est certes marqué par un projet politique inscrit dans une gauche panaméricaine non exempte de grandiloquence à l’occasion, mais dès la partie initiale consacrée aux récits étiologiques des Amérindiens jusqu’à la révolution sandiniste au Nicaragua, que ce soit dans les pages sombres ou glorieuses du continent, Galeano est en mesure de porter sa perspective sans jamais oublier les gens qui vivent ces lieux familiers et si bizarres. Les poèmes, les chansons des esclaves, les nomenclatures, puisés dans les lectures, enrichissent ces tableaux, leur donnent leur vitesse, leur énergie, leur force.

Mémoire du feu, c’est aussi un livre d’une grande originalité ; la liberté avec laquelle Galeano se permet de sauter par-dessus des événements pour insister au contraire sur des aspects du passé américain que d’aucuns jugeront dérisoires signale à quel point l’appropriation des lectures mène à une écriture nouvelle de l’histoire. Ce n’est pas pour rien que le récit du passé est lié à l’excentrement dont est victime Galeano, incapable de vivre dans son pays en raison d’une dictature ; il témoigne des exactions du passé pour agir sur sa mémoire, pour conserver les traces d’une lutte qui est d’abord la sienne, mais toujours aussi celle des personnes de bonne volonté, pour user d’une de ces expressions du lyrisme révolutionnaire qui perce ces pages. Finir avec la fin de son exil permet à Galeano d’affirmer qu’au bout du témoignage, en vivant par et avec les autres, on retrouve autant les déchirements qui nous font que des modèles personnels pour refuser l’injuste du monde, tout en y accueillant ses fugaces beautés.

1. Eduardo Galeano, Mémoire du feu, Les naissances, Les visages et les masques, Le siècle du vent, traduit de l’espagnol par Véra Binard et Claude Couffon, Lux, Montréal, 2013, 990 p. ; 39,95 $.

EXTRAIT

1521, Tenochtitlán. Brusquement, cris et tambours cessent de retentir. La défaite vient de frapper les hommes et les dieux. Avec les dieux, c’est le temps qui a péri. Avec les hommes, c’est la ville. Elle est morte dans sa loi, cette ville guerrière, celle des saules blancs et des blancs roseaux. Les princes vaincus de toutes les provinces ne viendront plus dans leurs barques, à travers la brume, lui payer son tribut. […] On entasse l’or dans de grandes corbeilles. L’or des boucliers et des insignes de combat, l’or des masques des dieux, des labrets et des pendants d’oreilles, des croissants, des breloques. On pèse l’or et on évalue le prix de chaque prisonnier. Un pauvre vaut à peine deux poignées de maïs. Les soldats s’affrontent aux cartes et aux dés. Le feu lèche et brûle les plantes huilées des pieds de l’empereur Cuauhtémoc, tandis que le monde est muet et qu’il pleut.

p. 84