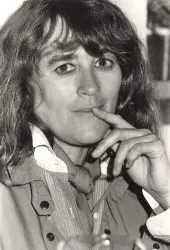

La grande disparue de la littérature nous laisse une prose qui confond ou égare quelquefois, sans rien enlever à la fascination qu’elle procure. Quelque part entre Proust et Cohen, non loin de Virginia Woolf, la romancière diapre son travail d’un souffle léger, caressant et complexe à la fois. Un frémissement de l’âme. Un refus de la rupture aussi. Des choix radicaux d’écriture jalonnent une langue ciselée par la main d’une grande joaillière.

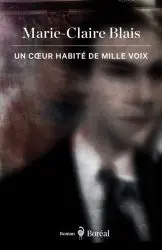

La langue ne trébuche jamais sur sa ponctuation minimaliste. Des virgules, et de loin en loin, un point. Aucun paragraphe, aucun chapitre, comme les familiers de l’œuvre de l’écrivaine en ont l’habitude. Un cœur habité de mille voix1, le plus récent roman de Marie-Claire Blais, comporte cependant trois parties, unique concession au flux continu de sa pensée.

Une galerie fourmillante de portraits atypiques habite le cœur de la vieille militante des droits des homosexuelles et grande séductrice des femmes insatisfaites de leur mari, René, qui, placée un temps dans « une prison pour vieillard », ce lieu de la désespérante solitude, fait la pénible découverte « qu’être une femme n’était rien ». Affaiblie par la maladie et vive d’esprit comme jadis, elle revoit, à la faveur d’une lente séance d’habillage en vue de la fête donnée en son honneur, les années fiévreuses de cette petite société soudée autour de son magnétisme et de son ascendant.

Cette bande de filles homosexuelles, anges de la solitude interdites et invisibles au siècle dernier, choisissent de vivre dans la nuit pour échapper à la souricière sociale. « si nous nous cachons, c’est que personne ne veut de nous dehors » Dans cette ruche bourdonnent entre autres l’Abeille, la peintre d’une génération ; Lali, âme sœur de René et médecin solitaire qui se dévoue au chevet de jeunes sidéens rebelles ; Vanessa Laflamme, dite Johnie, prénom dicté par sa passion pour Radclyffe Hall ; Gérard 1, orpheline à la recherche de sa mère, qui sombre dans la drogue et meurt « de saigner au-dedans ». En hommage à sa vie, l’actrice Doudouline compose une comédie musicale, Gérard ô Gérard, tandis que Louise, fidèle antilope surdouée, tance doucement René : « tu étais parfaitement insupportable, René, ton obsession des femmes mariées, c’était odieux, et moi, toujours seule, surtout la nuit, comment ai-je pu aimer un être aussi marginal que toi ».

Quarante ans séparent cet âge de feu et de passion et le retour de René dans son appartement de luxe, en pleins préparatifs pour accueillir les filles en ce jour de fête. La romancière met alors en lumière les anciennes squatteuses de maisons condamnées à la démolition, bohèmes et sans-le-sou, devenues des femmes matures et accomplies, portant leur lot de déceptions, de blessures et de deuils. Elles enseignent à l’université, soignent leurs patients, veillent à la protection de leurs droits si rudement acquis. Polydor, l’ouvrière enchaînée à l’usine, est maintenant propriétaire de L’ivresse de lire, librairie où le succès se partage entre littérature et café cognac. La butineuse Abeille a le souffle coupé depuis la disparition de son épouse Geneviève, architecte écologiste qu’elle aima. La Grande Sophie, actrice réputée, dirige aujourd’hui son propre théâtre et endosse le rôle de mère repentante de n’avoir compris que tardivement l’attirance de sa fille Doudouline pour les femmes. « il ne s’agit que de l’amour après tout », argue-t-elle enfin. Toutes ont surmonté le mépris et la cruauté de nos sociétés à leur endroit.

Fresque d’une époque

À New York, dans les années 1960, il était interdit de servir des boissons alcoolisées aux personnes homosexuelles, de danser entre hommes ou de porter des vêtements réservés par tradition à l’autre sexe. Psychiatres et médecins cataloguaient les « invertis » sous la rubrique « malades mentaux ». En filigrane du récit de cette communauté de cœur se déploie la lutte du militantisme homosexuel, depuis le jour où s’alluma la flamme de sa révolution à Stonewall Inn, dans Greenwich Village, le 28 juin 1969, jusqu’à la marche historique de centaines de milliers de femmes sur Washington, le 21 janvier 2017, dans la foulée de l’improbable élection de Donald Trump. Le regard que pose Marie-Claire Blais sur cette histoire est aussi humaniste qu’ému : « il y a toujours quelqu’un que nous n’aimons pas assez ».

À New York, dans les années 1960, il était interdit de servir des boissons alcoolisées aux personnes homosexuelles, de danser entre hommes ou de porter des vêtements réservés par tradition à l’autre sexe. Psychiatres et médecins cataloguaient les « invertis » sous la rubrique « malades mentaux ». En filigrane du récit de cette communauté de cœur se déploie la lutte du militantisme homosexuel, depuis le jour où s’alluma la flamme de sa révolution à Stonewall Inn, dans Greenwich Village, le 28 juin 1969, jusqu’à la marche historique de centaines de milliers de femmes sur Washington, le 21 janvier 2017, dans la foulée de l’improbable élection de Donald Trump. Le regard que pose Marie-Claire Blais sur cette histoire est aussi humaniste qu’ému : « il y a toujours quelqu’un que nous n’aimons pas assez ».

Qui se souvient, se demande l’écrivaine, de ces corps fatigués, agonisants presque, qui se sont étendus dans les rues de Washington en réclamant au gouvernement des médicaments pour les sidéens ? Qui salue ces héros et héroïnes souvent désespérés devant l’hécatombe ? Plus de 36 millions de malades mourront avant que ne soient déployés des protocoles de traitement efficaces. René, l’égérie, initie sa bande de jeunes fougueuses au pacifisme, aux manifestations contre les guerres, en écho à ces jeunes qui se sont immolés devant le Pentagone, sacrifiant leur vie pour protéger celles des autres. Combien de ces actions militantes pour la reconnaissance des droits à l’égalité des salaires et au mariage, à l’amour et à la passion sont restées lettres mortes ? « Personne ne voulait nous entendre », reconnaît volontiers René.

Quand elles le peuvent, les filles s’évadent de la dureté des jours et s’offrent des moments d’accalmie. L’été venu, la tribu se prélasse sur les plages de Ptown, et le soir festoie dans les bars de ce havre « pour les oubliés et les méprisés du sexe ». Elles vivent leur jeunesse, enivrées par une révolution d’être et de penser qui humaniserait le monde, selon les lois de leur imaginaire. En nous promenant dans cette histoire trop peu connue, Marie-Claire Blais rend un vibrant hommage aux suffragettes, les premières femmes du combat, ces« saintes du futur ».

Cinquante nuances d’identité

En osmose avec ce chœur bigarré, nous assistons à un ballet désirant, au cours duquel le féminin et le masculin perdent leurs repères, aussi bien sociaux que grammaticaux. Un pas de deux, un pas de quatre parfois se répètent, à mille lieues des discours militants, une subtilité infinie les gardant à une distance infranchissable des excès transgenristes d’aujourd’hui. C’est alors que René, cet homme complexe, ou cette femme pleine de compassion, se fait la créature la plus attrayante : « ni femme, ni homme, ou les deux à la fois, dans une harmonie pleine d’hésitation ».

La chercheuse des secrets de l’âme utilise avec parcimonie le terme « transgenre » en y attribuant un sens tout personnel. Les seules allusions à un quelconque gommage ou effacement physique sont celles aux seins de Madame René et à son torse d’homme qu’elle dissimule, l’opération ayant « été si peu réussie ». La portée de cette ablation est mise en comparaison avec celle des seins de Louise, pour cause de cancer, qui connaît dans sa chair « ce syndrome du sein manquant qui laisse un vide acéré ». Réaliste, René accepte que l’ornement viril « n’était que dans [sa] tête » et plaide que les vies ne sont que des jeux. « il suffit très bien de l’avoir dans la tête, et naît un drôle d’homme plutôt séduisant qui était moi, les femmes croyaient en ma virilité et, je dois dire, m’aimaient beaucoup »

L’amour de Marie-Claire Blais envers ses femmes est une aurore boréale, un phénomène cosmique décliné dans un éventail de couleurs et d’ardeur. Le seul homme qui partage leur univers, un doux et beau musicien, frère et ami des filles de la bande, se trouve toujours en tournée à l’étranger, absence pendant laquelle la romancière n’est pas tendre dans sa critique bien sentie du masculin. Sous sa plume, la manipulation de la Violence est affaire d’hommes, de généraux qui déclarent les guerres. « ils étaient les maîtres de nos vies, de nos destinées, et retentissant était le silence de toutes les femmes »

Subtile subversion

Si nous l’avons bien comprise, ce que Marie-Claire Blais appelle de tous ses vœux n’est pas la suppression du sexe. Ce n’est pas la substitution du réel pour un corps fantasmé. Ce n’est pas non plus la virilisation des femmes. C’est un pied de nez à l’assujettissement des femmes au credo d’une société qui voudrait tant les voir comme autrefois, silencieuses et soumises. C’est un rejet net du corset culturel.

Autrement non dit, la fragmentation, même la pulvérisation des barbelés de la culture qui contraint et restreint tant de destins de femmes certes, mais aussi d’hommes, serait un progrès notable pour l’humanité, en lieu et place de corps s’astreignant quelquefois à d’invraisemblables traitements pour changer d’apparence. Car de sexe on ne change point. La science nous le rappelle à juste titre. L’écrivaine ouvre les portes de la geôle dans laquelle nous enferment, toutes et tous, les codes rigides de notre culture sexuée et met ses femmes, que ce soit Gérard 1 ou Gérard 2, Johnie, Doudouline, Polydor ou Abeille, en quête de liberté. Le sous-texte essaie de nous faire entendre raison, bornés que nous sommes. Les hommes ont-ils un besoin vital de porter costard et cravate, de rouler des la mécaniques et de serrer les dents jusqu’au sang plutôt que de verser la moindre larme et, ce faisant, s’arroger tout ce pouvoir ? Les femmes, asservies au régime minceur d’une culture négatrice de leur puissance intellectuelle, ont-elles un besoin tout aussi vital de consacrer tant de temps et d’argent à leur apparence ? De sacrifier leurs projets personnels et professionnels à l’amour ? De renoncer à leur force ?

La romancière mêle les cartes, joue astucieusement de ses atouts verbaux, remet les clés de sa grammaire singulière à l’intelligence de son lectorat. Ici, une mauvaise père qui néglige ses chiens, là, un Johnie devenu docteure Vanessa. Souvent les elles se fondent en ils. Ou l’inverse. Jamais, au grand jamais en iels. Pourtant, le brio de son style et de sa manière rend limpide le si mystérieux entrelacement de l’anima et de l’animus.

Poursuivre le cycle

Elle nous laisse avec René, l’homme au cœur de femme, qui va prononcer un Sermon sur la montagne devant son petit cénacle et léguer son testament. « militez, les filles, sortez du double nombril de vos satisfaisantes relations de couple, allez vers la rue, partez » Nous devons à son travail exigeant une pareille attention, soutenue par une soif de savoir pour en goûter l’ampleur et la profondeur.

À la veille de son ultime départ, la jeune et secrète Marie-Claire Blais, du haut de ses 82 ans, n’avait rien perdu de son intensité et de sa générosité. Elle continuait de croire que le plus perfide d’entre nous a une conscience, même faible. Après cette pause romanesque nourrie de mille voix, écrite dans la peur que faisait régner le « Grand Démolisseur » présidant la soi-disant première démocratie du monde et parti en chasse contre les homosexuels, Marie-Claire Blais avait justement retrouvé le chemin de Soifs. Elle avait amorcé la rédaction de son onzième roman du cycle éponyme, qu’elle promettait très éclaté.

Le destin a fait dévier sa route. Depuis le 30 novembre dernier, son talent, sa contribution à la littérature, son génie croit Michel Tremblay, sont salués de partout.

1. Marie-Claire Blais, Un cœur habité de mille voix, Boréal, Montréal, 2021, 281 p. ; 29,95 $.

EXTRAITS

[Louise] se réveillait un matin affligée d’un cancer du sein, soudain son corps à l’opulente poitrine en serait défiguré, effleuré par la destruction, la décomposition de la matière vivante, pendant que volontairement René irait à ce supplice de la chirurgie, de la défiguration du corps, dans quelque orgueilleuse indifférence, se glorifiant de cette métamorphose, fût-elle un échec, une désolation, une ruine […]

p. 67

On ne connaît pas assez la puissance intellectuelle et physique des femmes […]

p. 232

[…] je les [les hommes] connais bien, souvent ils sont faibles et jaloux de leurs femmes.

p. 232

Peut-être sous nos apparences raisonnables étions-nous tous fous à lier.

p. 241

[…] quand la terre que nous avons trahie par nos déchets se retournerait contre nous, avec la mer, les mers, les océans, et les ouragans et cyclones qu’ils relâcheraient […]

p. 271