À l’occasion d’un entretien avec David Sioui pour le journal de Wendake La Griffe du Carcajou, Marie-Andrée Gill déclare :« Je suis ilnue, je suis québécoise, je suis une femme, une mère et je suis plein d’autres choses ».

Il y a, chez cette native de la communauté ilnue de Mashteuiatsh, une volonté de subvertir le jeu trop rigide des étiquettes que l’on attribue vite, parfois avec bienveillance, à tout auteur issu des Premières Nations. Il ne s’agit pas, pour Marie-Andrée Gill, de nier, ou d’aplanir, son appartenance à une culture autochtone, mais bien de la vivre, d’en respecter la présence vivante, dans sa complexité et sa multitude, et cela à commencer, sans a priori, par l’écoute de soi, de son idiosyncrasie ontologique et poétique. Dans les deux recueils qu’elle a publiés aux éditions La Peuplade, Béante1 (2012, réédition en 2015) et Frayer (2015), Marie-Andrée Gill s’inspire de cette « histoire comme une autre2 », qui est la sienne, sans jamais perdre de vue l’histoire autochtone, telle qu’elle a pu la vivre. Identité, mémoire et avenir sont, chez elle, tantôt individuels, tantôt collectifs et, bien souvent, les deux.

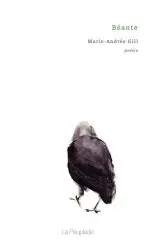

Béante : à la croisée des temps et des cultures

Ce rapport de l’individuel au collectif – rapport tout entier sous le signe de la culture ilnue, dont la langue est utilisée pour les titres de sections – se construit tout d’abord, dans Béante, par le jeu des pronoms personnels. Privilégiant les premières personnes, je et nous, ainsi que la seconde du singulier, le texte instaure à la fois une individualité personnelle (« je sais je suis encore / une petite adolescence / emballée sous vide »), une collectivité historique (« Nous sommes exotisme / Nous sommes millénaire »), et un interlocuteur (« on se gelait pour mieux voir flou / t’en souviens-tu ? »), membre de cette collectivité ou représentant de la collectivité elle-même. Peu importe, à vrai dire, qui est exactement qui, l’essentiel étant cette scission, au sein du nous, entre le je et le tu, scission dans l’espace de laquelle se jouent les drames, les tendresses, passés et à venir.

Ce rapport de l’individuel au collectif – rapport tout entier sous le signe de la culture ilnue, dont la langue est utilisée pour les titres de sections – se construit tout d’abord, dans Béante, par le jeu des pronoms personnels. Privilégiant les premières personnes, je et nous, ainsi que la seconde du singulier, le texte instaure à la fois une individualité personnelle (« je sais je suis encore / une petite adolescence / emballée sous vide »), une collectivité historique (« Nous sommes exotisme / Nous sommes millénaire »), et un interlocuteur (« on se gelait pour mieux voir flou / t’en souviens-tu ? »), membre de cette collectivité ou représentant de la collectivité elle-même. Peu importe, à vrai dire, qui est exactement qui, l’essentiel étant cette scission, au sein du nous, entre le je et le tu, scission dans l’espace de laquelle se jouent les drames, les tendresses, passés et à venir.

Béante trace une ligne du temps sur laquelle s’ordonnent un passé (« la mémoire du sang / les moins quarante le cœur chaud ») et un avenir (« Souviens-toi les chamans anciens futurologues / le papillon sous la glace et le biscuit chinois ») tous deux habités par les sensations du présent. C’est l’une des forces de Marie-Andrée Gill que celle de transcender l’histoire personnelle et collective en la gonflant de présent, la poésie atteint alors son régime maximal : « [J]e transplantais des papillons / sur nos amours envolées / pour sentir sentir/ couler une éternité de plus / sur les paupières du monde ».

Et toutefois, cela ne suffit pas entièrement à récupérer la mémoire d’une tradition orale qui s’efface peu à peu : « [J]’aurais voulu au moins / deux trois minutes de plus / à écouter ta boîte noire / la bouche pleine de ressuscités ».

Si la tradition orale peut, en partie, s’effacer, la parole, elle, ne meurt pas. À la croisée des temps et des cultures, Marie-Andrée Gill invente sa propre langue, lyrique, malicieuse, ironique parfois, travaillant la simplicité pour accueillir l’immense : « (plus tard il neigea des morceaux d’anges sur le parking) ». Entre parenthèses, comme un détail, un ange chrétien vient d’exploser en hiver, retombant sur les champs de bitume, il pourra peut-être laisser un peu de place aux nations qui l’ont précédé sur la terre américaine afin « d’agrandir le ciel un peu plus sur nos sépultures / pour y retrouver / nos origines en boîte avec le jouet dedans ».

Frayer : résonnance érotique

Avec Frayer, la poésie de Marie-Andrée Gill réaffirme le collectif : « Nous autres les probables / les lendemains / les restes de cœur-muscle / et de terre noire // Nous autres en un mot : / territoire ».

Nous. Territoire. L’équation est simple. Entre ces deux termes, pourtant, il y a les possibles et les aspirations de milliers d’individus aux destinées incertaines. « On a appris à contourner les regards à devenir / beaux comme des cimetières d’avions. » Étymologiquement on, le pronom indéfini de la langue française, signifie « homme », au sens d’« humain », c’est-à-dire « Ilnu » dans la langue ilnue parlée au Lac-Saint-Jean. Nous, On, l’être humain ; Marie-Andrée Gill réaffirme dès l’ouverture du recueil l’Existence, non seulement de la communauté ilnue, des nations autochtones, mais également d’une humanité transcendant les appartenances diverses.

Nous. Territoire. L’équation est simple. Entre ces deux termes, pourtant, il y a les possibles et les aspirations de milliers d’individus aux destinées incertaines. « On a appris à contourner les regards à devenir / beaux comme des cimetières d’avions. » Étymologiquement on, le pronom indéfini de la langue française, signifie « homme », au sens d’« humain », c’est-à-dire « Ilnu » dans la langue ilnue parlée au Lac-Saint-Jean. Nous, On, l’être humain ; Marie-Andrée Gill réaffirme dès l’ouverture du recueil l’Existence, non seulement de la communauté ilnue, des nations autochtones, mais également d’une humanité transcendant les appartenances diverses.

Frayer, reprenant l’image du parcours de la ouananiche, poisson dont le nom signifie « le petit égaré » en ilnu et qui ne quitte jamais le lac, retrace une adolescence jeannoise, sur la réserve de Mashteuiatsh, entre cultures ilnue et occidentale : « [L]es barils de poulet de l’allocation du vingt / les joyeux festins de la fête à personne / il y a les fins de semaine dans le bois / et les perdrix à tordre. // Et le lac, une chance, le lac ». Quelle identité pour qui écrit : « Je suis un village qui n’a pas eu le choix » ?

La réponse vient de l’ouverture, ouverture des bouches qui rient, « [c]ette impression d’avoir trop ri : / notre pouvoir », et des corps qui s’aiment : « Une chance le soir il y a l’aréna et se manger / les amygdales derrière le poste de police ». Il y a dans Frayer une dépense de plaisir, un érotisme qui s’étend au monde, ressentant la terre qui « d’orgasme vibre » et buvant « la mouille de la glaise ». Se met alors en place une résonance érotique avec le monde : « [D]es fois le ciel met ses leggings en étoiles / et crache sa chaleur de sperme dans la bouche du lac ». Vibrer, rire, cracher, et sentir, monter de la terre, la puissance d’une revendication fondamentale, plurielle et humaine : « Je veux l’Amérique comme elle te ressemble de la voix. / Je la veux de nos sangs bardassés, / nos sangs couleur pow-wow de la terre / qui tremble de la gorge / quand elle nous voit faire la file / devant les micro-ondes ».

Cherchant l’immense dans le simple, le simple dans l’immense, Marie-Andrée Gill propose une poésie toute en ouverture, sur l’autre, la vie, la souffrance, le plaisir. Elle offre une parole profondément sienne mais dont chacun peut s’éprendre, autochtone, comme allochtone, à condition de ne plus ignorer que l’Amérique est aussi, et peut-être avant tout, autochtone, peuplée de Nous, On, Humains, Ilnus.

Marie-Andrée Gill a publié :

Béante, La Peuplade, 2015 [2012] et Frayer, La Peuplade, 2015.

1. Béante a été traduit en anglais sous le titre de Between the Momentset est paru chez Bookland Press dans la collection « Canadian Aboriginal Voices ».

2. Marie-Andrée Gill, qui est également étudiante à la maîtrise au Département des arts et lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), avait donné, en juin 2017, à l’occasion d’un colloque organisé par la Chaire de recherche sur la parole autochtone de l’UQAC, une communication intitulée « Archéologie de soi au présent et décolonisation : une histoire comme une autre ».