Marguerite Andersen, la grande dame des lettres franco-ontariennes, ainsi qu’on la surnommait, est décédée en octobre 2022 à l’âge de 97 ans. Son désir d’écrire était demeuré intact, aussi nécessaire et viscéral qu’il avait pu être tout au long de sa vie. S’éclipsait-il momentanément, elle ne s’inquiétait pas trop ; l’absence ne serait que passagère, aimait-elle à dire. Ainsi en est-il pour ses lecteurs, qui peuvent la retrouver en se replongeant dans ses livres.

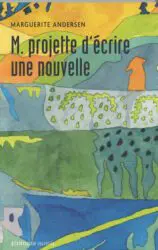

On ne peut que se réjouir que Marguerite Andersen ait pu trouver en Paul Savoie une main complice pour l’aider à transcrire les textes qu’elle nous livre dans un ultime recueil, intitulé M. projette d’écrire une nouvelle1. Ce dernier ouvrage réunit des nouvelles – des petites proses, comme elle le souligne –, des anecdotes et des dialogues inspirés autant de souvenirs que de rêves et de rencontres qu’elle s’efforçait aussitôt de noter avant qu’ils ne s’évanouissent. Très tôt, Marguerite Andersen, née en Allemagne en 1924 au sein d’une famille d’intellectuels, choisira le français pour donner assise à une œuvre qui regroupe une vingtaine de titres, dont plusieurs ont été primés. Le français était sa langue maternelle, dira-t-elle, celle qui l’a mise au monde comme écrivaine. Un français international, précise-t-elle, exempt de québécismes ou d’expressions franco-ontariennes dont elle n’aurait su revendiquer la légitimité. Il serait présomptueux, avouait-elle, de vouloir imiter les uns et les autres. L’exil, pour celle qui avait vécu sur trois continents, la définissait mieux que les particularités langagières propres au Québec ou à l’Ontario francophone. « Elle avait choisi, souligne Johanne Melançon en introduction, de faire de sa vie un texte littéraire pour comprendre l’époque dans laquelle elle vivait, surtout en tant que femme », ainsi qu’elle-même l’avait exprimé dans le cadre d’une rencontre d’écrivains en 1986.

Certains observateurs ont pu présumer que le choix de l’autofiction relevait d’un désir de surmonter la culpabilité d’avoir grandi sous le régime nazi, mais ce point de vue paraît plutôt réducteur de la richesse d’une œuvre protéiforme. L’autofiction, a-t-elle affirmé, n’était pas une tentation mais une nécessité. Une nécessité parfaitement assumée : « Je ne suis pas du genre à douter de mes moyens ; je ne remets jamais en question mon idée de départ. Le produit fini volera désormais de ses propres ailes. Je le laisse se débrouiller avec ce que les lecteurs et les lectrices en penseront ». Non sans raillerie, elle disait privilégier ce genre par manque d’imagination. « Faut-il être âgée pour pouvoir se permettre de succomber à la tentation ? » écrit-elle dans un court texte intitulé « Nécessité ou tentation », qu’elle avait livré lors de la 14e Rencontre internationale des écrivains, tenue à Québec en 1986.

Certains observateurs ont pu présumer que le choix de l’autofiction relevait d’un désir de surmonter la culpabilité d’avoir grandi sous le régime nazi, mais ce point de vue paraît plutôt réducteur de la richesse d’une œuvre protéiforme. L’autofiction, a-t-elle affirmé, n’était pas une tentation mais une nécessité. Une nécessité parfaitement assumée : « Je ne suis pas du genre à douter de mes moyens ; je ne remets jamais en question mon idée de départ. Le produit fini volera désormais de ses propres ailes. Je le laisse se débrouiller avec ce que les lecteurs et les lectrices en penseront ». Non sans raillerie, elle disait privilégier ce genre par manque d’imagination. « Faut-il être âgée pour pouvoir se permettre de succomber à la tentation ? » écrit-elle dans un court texte intitulé « Nécessité ou tentation », qu’elle avait livré lors de la 14e Rencontre internationale des écrivains, tenue à Québec en 1986.

Le recueil se divise en trois parties et réunit des textes divers qui illustrent la manière Andersen de livrer sa vision du monde, tout à la fois teintée d’humour et de raillerie, voire par moments d’ironie, qu’elle n’hésite d’ailleurs pas à s’appliquer à elle-même – comme dans ce texte, « Quatre », dans lequel elle se met en scène : « Marguerite est chez elle. Elle projette d’écrire une nouvelle, mais elle ne sait pas quelle longueur elle doit avoir. Une page ? Deux ? Si elle doit écrire quelque chose d’intéressant, elle croit que cela devrait faire cinq à dix pages. Mais elle n’est pas sûre. Peut-être que ce serait acceptable de se contenter d’un texte modeste. Tout dépend ».

Ce ton railleur n’est toutefois pas ce qui définit le mieux l’approche de Marguerite Andersen. Le désir de comprendre le monde qu’elle habite ainsi que les motivations qui l’animent en tant que femme, mère et écrivaine se font écho d’un texte à l’autre et tissent une trame de fond révélant davantage les préoccupations humanistes qui la caractérisent. La première partie du recueil, « Marguerite se souvient », regroupe des textes inspirés de souvenirs d’enfance, de rêves et d’anecdotes. L’image parentale colore plusieurs de ces textes. Dans la deuxième partie, sont regroupées des nouvelles de facture plus classique, comme cette histoire d’un homme qui rêvait d’avoir une conjointe, une famille et une maison, dont le rêve tourne au cauchemar. Le drame se décline ici sur un mode naïf, voire léger, mais d’une redoutable efficacité. C’est un peu la manière Andersen : presser légèrement là où ça peut faire mal sans qu’il n’y paraisse à première vue. Aucun thème central ne se dégage des nouvelles réunies dans cette partie, s’excuse presque Marguerite Andersen, qui dit plutôt opter pour « une collection décousue, la plupart du temps en prose ». Aux constructions narratives bien définies, elle préfère les reflets, l’effet mosaïque à un assemblage bien ordonné. Dans la troisième partie, fort justement intitulée « Marguerite autofictionne », des textes plus intimistes abordent, entre autres thèmes, la vie, l’écriture, le vieillissement et la perspective de la mort, sans jamais verser, faut-il le préciser, dans l’atermoiement. Le désir d’écrire est toujours présent, le matériau premier toujours disponible à l’aube de ses 98 ans. Ce désir, ce besoin ne l’a jamais quittée. Ou, comme elle l’écrit elle-même, avec modestie et lucidité, pour clore ce dernier recueil : « C’est ça ma vie. Vivre de désir, de couleurs, de cassures et d’espoir. Puis, surtout, avoir le courage de partir ».

1. Marguerite Andersen, M. projette d’écrire une nouvelle, Prise de parole, Sudbury, 2023, 242 p.

EXTRAITS

Aujourd’hui, j’aime vivre et la mort n’est pas ce que je poursuis. Je ne cherche pas à la rencontrer. Toutefois, les mots s’approcher de la mort me paraissent indiquer quelque chose d’inévitable. D’accord ? Oui. L’approche de la mort, dont je ne veux pas ces jours-ci, est une réalité.

p. 223-224

La mode d’aujourd’hui semble exiger que les nouvelles assemblées dans un recueil se relient, que les personnages de l’une se rencontrent dans une autre et peut-être même une troisième. Un recueil qui ressemble à un roman ? Des nouvelles qui sont des chapitres ? Tout cela pour camoufler un genre, la nouvelle littéraire, genre mal aimé ?

p. 21

Je suis arrivée ici tourmentée par la honte du génocide nazi, de mon pays. Honte qui ne me quittera jamais.

p. 51