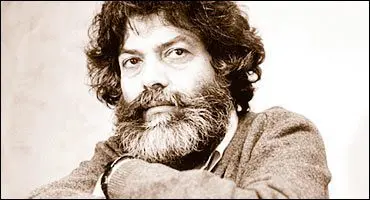

Marek Halter appartient à la séduisante famille des conteurs. Avec ce que cela manifeste de charisme et produit de trucages. Ce n’est pourtant là qu’une facette de son prisme, car il est aussi peintre, polyglotte, médiateur et cinéaste. Comme, en plus, il adore l’autofiction, bien malin qui décèlera l’Histoire dans les histoires de Marek Halter. Le récit enchantera toujours ; il n’emportera pas toujours l’adhésion.

Marek Halter naît à Varsovie en 1936. Il s’inscrit dans une lignée d’imprimeurs juifs dont les récentes générations sont politiquement proches du socialisme. La guerre disperse la famille après l’avoir soumise au ghetto de Varsovie. L’enfant passe d’un creuset culturel à l’autre. À cinq ans, la Pologne est déjà derrière lui. À neuf ans, c’est l’Ousbékistan. À quatorze, Paris. À quinze ans, le premier contact avec Israël. À dix-sept, l’Argentine. À ce stade, Marek Halter a déjà accumulé dans les soutes de sa mémoire de quoi meubler les diverses existences qu’il va gonfler de son immense énergie. Le monde socialiste l’a inscrit à gauche à jamais, Paris a fait de lui un peintre, Israël l’a ému et enraciné dans ses références définitives, une demi-douzaine de langues et d’incessantes transplantations l’ont rendu mobile, assuré, prompt au contact, au tutoiement et au réseautage. L’œuvre littéraire qui en découle, telle qu’elle se déploie de 1976 à nos jours, bénéficie de cette irrigation d’une double façon : Marek Halter jongle sans complexe avec les siècles et les continents, mais, partout et toujours, c’est à la mémoire qu’il rend hommage. Une mémoire dont il modifie les contours à son gré et sans toujours le dire.

Du bilan à l’inquiétude

Marek Halter a 40 ans quand il publie Le fou et les rois1. Il s’y exprime en militant et en essayiste plus qu’en romancier. Il adopte le ton du bilan, comme si, déjà, il avait terminé son périple et en avait extrait les conclusions. Il craint de n’être qu’un « fou des rois, un bouffon qu’on reçoit parce que sa bonne volonté est touchante », mais il garde et gardera le cap : sa mémoire est juive. Ses principes sont en place, rodés et moteurs : il faut qu’Israël vive, qu’Israël et ses voisins coexistent, qu’Israël gouverne à gauche. Le livre raconte les efforts, déterminés, astucieux, frustrants, parfois maladroits et échevelés, que Marek Halter a investis dans la promotion de ces principes. Il faudra attendre ensuite plusieurs années pour que Marek Halter, qui a pris dans l’intervalle sa pleine stature de romancier, adopte à nouveau et ouvertement le ton du militant. Il le fait dans La force du Bien2, fondé sur les témoignages de personnes ayant sauvé des Juifs de la Shoah. Il le fait plus solennellement encore dans La mémoire inquiète3, courte synthèse des préoccupations qui le hantent.

Ces essais révèlent que les principes fichés en terre au départ ont résisté au temps et aux déceptions. S’y est ajoutée, cependant, une dimension nettement spirituelle qui transcende le bilan politique de 1976 et qui cherche son point d’équilibre. Marek Halter, en effet, recourt en 1993 au vocabulaire des Écritures pour nommer la menace qui, en permanence, pèse sur le destin juif. « Souviens-toi, dit-il, que le mal existe. » On croit entendre Georges Bernanos tant le mal que dénonce Marek Halter s’apparente à une Présence éternelle. Puis, comme s’il redoutait d’avoir trop efficacement sonné l’alarme, Marek Halter se met à la recherche de ceux et celles qui ont incarné le Bien. Si l’on excepte ces essais étalés sur presque deux décennies, c’est pourtant par le roman que s’exprime l’auteur.

La fusion des genres

On s’expose à de grands risques, cependant, si l’on range les ouvrages de Marek Halter dans les tiroirs étanches des genres littéraires classiques. Non seulement les catégories sont pour lui poreuses, mais il les balaie toutes quand il s’abandonne à l’autofiction. D’une part, Marek Halter plaide en essayiste même dans le roman qu’il situe au XVIe siècle, tout comme il meuble au gré du militant de larges pans de son arbre généalogique. D’autre part, l’auteur Marek Halter insère le personnage Marek Halter dans ses romans, soit sous un alias transparent, comme dans La vie incertaine de Marco Mahler4 , soit sous son vrai nom, comme dans Les mystères de Jérusalem5. Double désinvolture qui permet à Marek Halter d’abolir, d’abord, la frontière entre le roman et l’essai, puis celle qui sépare normalement roman et autobiographie. Le romancier y gagne en liberté ; la mémoire en faveur de laquelle il plaide y risque sa fiabilité. Le conteur en sort auréolé de nouveaux enchantements ; le militant, en troquant les faits contre la parabole, prive la mémoire de son tranchant.

Marek Halter est donc trop bon conteur pour son propre bien. Qu’il rapporte ce qu’il a vu ou raconte ce qu’il extrait de l’an 70, il rend tout si plausible qu’on oublie de demander si tout est vrai. Quand le faux est beau, qui lui demande ses papiers ? Quand le vrai et le faux se couvrent de la même vraisemblance et séduisent également, qui songe à les séparer ? Nanti de ce redoutable pouvoir, Marek Halter en déduit que les règles classiques ne s’appliquent pas à lui. Tant pis pour ceux qui, pétris de l’esprit de géométrie dont parle Pascal, douteront que l’ancêtre de Marek Halter ait fréquenté Gutenberg ou que Marek Halter, pardon, Marco Mahler, du haut de ses dix-sept ans et de ses premiers coups de pinceau, ait conversé gentiment avec Juan Perón N’affirmons pas que tout cela soit faux ; constatons que Marek Halter s’est octroyé le droit d’abolir le seuil entre l’imaginaire et le vécu.

Dans La mémoire d’Abraham6 , par exemple, Marek Halter retrace ou invente, on ne sait, un arbre généalogique deux fois millénaire. Depuis la destruction du temple de Jérusalem, en l’an 70, une famille juive tient un registre scrupuleux de ses tribulations et de ses engendrements. Beau sujet qui permet à Marek Halter d’évoquer brillamment les transplantations, pogroms, réinsertions, recommencements du peuple juif. Passent les siècles et défilent les continents. Interviennent au fil des ans et des lieux l’évêque Augustin, Chrétien de Troyes, Rembrandt, Sam Bronfman La fresque est éblouissante. À tel point qu’on doit se secouer pour demander jusqu’où elle colle à l’Histoire. La réponse facile serait de dire qu’il ne faut pas bouder son plaisir. Cette réaction suffirait si Marek Halter n’avait truffé son récit de mille affirmations qui prêtent à conséquence. Doit-on les ingurgiter sans les voir, à la manière de l’enfant qui avale sa pilule en ne goûtant que le chocolat ?

Dans Le Messie7, Marek Halter ressuscite avec la même virtuosité et à notre grand plaisir un personnage troublant, David Reubeni. Ce prince juif surgit à Venise au début du XVIe siècle avec un projet qu’on qualifierait de prophétique : rien de moins que la création d’un État hébreu autour de Jérusalem. Il offre des alliances au doge de Venise, au pape Clément VII, à la couronne portugaise. Rien chez Reubeni du Juif résigné, non-violent, passif devant l’oppression. Marek Halter en fait, au contraire, un stratège, un guerrier, un conquérant. Reubeni parle argent et soldats. L’histoire est inattendue, rondement menée, dramatique à souhait. Marek Halter en profite, cependant, pour nous faire savoir, par David Reubeni interposé, que Machiavel s’inclinait bien bas devant la sagesse du Talmud, que l’idée de donner une rivale à la Sorbonne fut suggérée par Reubeni, que le Messie n’était pas le Messie, que Tout cela fait-il partie de l’Histoire ? Est-ce une affabulation maquillée en vérité et qui ne serait légitime qu’en s’avouant ? Chose certaine, Marek Halter en conclura ceci, à visage découvert cette fois : « L’Inquisition a anéanti le judaïsme séfarade au nom de la purification religieuse. Quatre siècles plus tard, la Shoah anéantissait le judaïsme ashkénaze au nom de la pureté raciale. » Pareil raccourci incite à penser que le portrait romancé de l’obscur David Reubeni s’intègre peut-être dans une large plaidoierie. Le lecteur, prudent ou paranoïaque, aura le droit d’entrevoir des thèses derrière les histoires.

Un propos tenu par Marek Halter dans un tout autre cadre vient nourrir cette prudence. Face à Luc Ferry et André Comte-Sponville qui débattent du thème « espérance ou désespoir8 », Marek Halter intervient : « Dans les dix commandements, il n’y en a qu’un seul qui concerne l’amour : l’amour de Dieu, de l’infini. Tous les autres commandent le respect. – Honore ton père et ta mère. – On ne demande pas d’aimer ses parents. Parce qu’aujourd’hui on les aime mais demain on peut avoir pour eux de la haine. Tandis que le respect préserve les rapports entre les hommes et plus durablement encore au sein de la même famille. » Et Marek Halter de conclure : « Je préfère décidément la Loi à l’Amour. » Aurait-on le droit de prendre Marek Halter au mot : même quand ses romans racontent bellement l’amour, la Loi demeure l’objectif du romancier ? Rien de plus légitime, si les équivoques disparaissent. Mais le roman devient thèse.

Répétitions et autofiction

Deux mots encore. L’un, sur les redites. L’autre, pour cerner ce qui concerne l’autofiction. Marek Halter, peut-être parce qu’il est homme de parole, raconte souvent les mêmes histoires. Ses exemples, ses citations, ses descriptions, on n’en finit plus de les retrouver, rengaines éculées. Gênant. Qu’un monologuiste réutilise à satiété la formule qui a fait rire, soit ; découvrir des trucs d’illusionniste chez un homme qui fait la morale déplaît.

Et l’autofiction ? Marek Halter la pratique comme d’autres respirent. Marek Halter dit du bien de Marek Halter. Marek Halter invente des personnages féminins qui tombent dans les bras de Marek Halter. Marek Halter crée, invente, tutoie sommités et spécialistes qui disent docilement tout le bien qu’il faut penser de Marek Halter. Cela, on l’aura compris, dépasse d’emblée le clin d’œil agaçant mais tolérable.

Cette « manière oblique de parler de soi9 », Marek Halter la confond probablement avec la candeur alors même qu’elle en est le rigoureux antipode. Alfred Hitchcock, on le sait, s’est mis en scène dans chacun de ses films. Mais en quidam, le temps d’un sourire, sans peser sur l’action. Il faisait acte de vanité, sans plus. L’autofiction, c’est autre chose. Un autofictionnaire comme Marek Halter abolit la frontière entre le roman et la biographie, entre l’hypothèse et le fait vérifié, entre les personnages surgis de la création littéraire et son auguste personne. La méthode, observable dès 1976, dans Le fou et les rois, prend tant d’importance au fil des ans et des œuvres que Marek Halter se retrouve, en 1999, au centre des Mystères de Jérusalem, après avoir occupé déjà une place excessive dans La vie incertaine de Marco Mahler.

Bouclons la boucle. Rien n’interdit à un superbe conteur de militer pour les causes de son choix. Dans le cas de Marek Halter, les causes sont d’ailleurs d’une parfaite noblesse : l’entente entre les peuples, le respect des valeurs et des mémoires, le rejet de toutes les formes d’exploitation. Cela, qu’il soit permis de le dire, ne justifie quand même pas le vedettariat enfantin et surtout pas toutes les trompeuses contorsions de l’autofiction.

1. Le fou et les rois, par Marek Halter, Albin Michel, 1976. L’édition de Presses Pocket date de 1986. Les citations proviennent de l’édition de Presses Pocket.

2. La force du Bien, par Marek Halter, Robert Laffont, 1995, 308 p.

3. La mémoire inquiète, par Marek Halter, Robert Laffont, 1993, 46 p.

4. La vie incertaine de Marco Mahler, par Marek Halter, Albin Michel, 1979, 347 p.

5. Les mystères de Jérusalem, par Marek Halter, Robert Laffont, 1999, 443 p.

6. La mémoire d’Abraham, par Marek Halter, Robert Laffont, 1983, 648 p. L’édition de Presses Pocket date de 1990 et compte 719 pages.

7. Le Messie, par Marek Halter, Robert Laffont, 1996, 473 p.

8. La sagesse des Modernes, Dix questions pour notre temps, par André Comte-Sponville et Luc Ferry, Robert Laffont, 1998, p. 354.

9. L’expression est de Marc Weitzmann (Chaos, Grasset, 1997, p. 77).

Outre les ouvrages mentionnés, Marek Halter a publié :

Mais, avec Edgar Morin, Oswald-Néo, 1979 ; Jérusalem, Denoël, 1986 ; Le fils d’Abraham, Robert Laffont, 1989 ; Jérusalem, La poésie du paradoxe, L. & A., 1990 ; Un homme, un cri, Robert Laffont, 1991 ; Les fous de la paix, avec Éric Laurent, Plon/Robert Laffont, 1994 ; Le judaïsme raconté à mes filleuls, Robert Laffont, 1999.