Il ne suffit pas qu’un auteur affirme publiquement son homosexualité pour que ses livres appartiennent d’emblée à la « littérature gay », peu importe ce que cela voudrait dire par ailleurs. De la même manière, l’homosexualité d’un personnage de fiction ne suffit pas à définir une « thématique LGBT » à l’œuvre dans le texte. Tout regroupement opéré sur de tels critères est vaseux, mais peut parfois servir à énoncer au moins quelques propos qu’on espère pertinents. À partir de trois ouvrages parus récemment, je tenterai de postuler certains paradigmes démontrant la grande diversité des prises de parole situées sur le continuum LGBTQ+, et leur irréductibilité à une « niche » ou à un « ghetto ».

« Le terme ‘queer’ provoque une certaine confusion, peut-être en raison de ses deux significations qui semblent opposées. Dans la culture populaire et dans le langage universitaire aux États-Unis, ‘queer’ est parfois utilisé de manière interchangeable avec les termes ‘gay’, ‘lesbienne’, quelquefois ‘transgenre’ et ‘bisexuel’. En ce sens, on l’entend comme un terme générique qui fait référence à l’ensemble des identités ‘non hétérosexuelles’. Toutefois, dans certains contextes politiques et théoriques, le mot ‘queer’ est utilisé d’une manière apparemment contradictoire : il s’agit alors d’une remise en question de la stabilité de toute catégorie identitaire basée sur l’orientation sexuelle. Dans cette deuxième acception du terme, le queer est une critique de la tendance à organiser les questions politiques ou théoriques autour de l’orientation sexuelle en soi. Le queer devient donc une manière de dénaturaliser les catégories comme ‘lesbianisme’, ‘homosexualité’ et ‘hétérosexualité’, les révélant pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des identités construites socialement et historiquement qui ont souvent travaillé à établir les frontières entre ‘normal’ et ‘anormal’ et à maintenir l’ordre ainsi établi. »

Siobhan B. Somerville, « Queer », 2007, dans Keywords for American Cultural Studies de Glenn Hendler et Bruce Burgett (sous la dir. de), NYU Press, 2014, p. 187 [traduction libre].

La contrainte à l’hétérosexualité, pour reprendre l’expression d’Adrienne Rich1, suppose qu’il y aurait une orientation sexuelle considérée comme neutre à partir de laquelle les autres sexualités sont forcées de s’exprimer, ce qui les rend alors « hypervisibles » et, d’office, sujettes à la discrimination. On devine bien évidemment de quelle orientation sexuelle il s’agit : celle que l’on ne nomme habituellement pas puisqu’elle est assumée « par défaut ». « Écrire gay » serait donc un geste qui s’opère depuis les marges de l’hétérosexualité par, pour ou avec des hommes qui aiment les hommes. Toutefois, il n’existe pas d’écriture homosexuelle, pas plus qu’il n’existe d’écriture féminine, et les féminismes – au pluriel – l’ont très bien démontré.

Dans les derniers mois, plusieurs livres sont parus que l’on pourrait ranger au premier abord dans cette chimérique « littérature gay » ; parmi eux, on retrouve, entre autres, Moi aussi j’aime les hommes2 de Simon Boulerice et Alain Labonté, Dolce vita3 de Juan Joseph Ollu et Queues4 de Nicholas Giguère. Trois ouvrages au ton, aux propos et aux objectifs fort différents et qui nous permettent cette réalisation importante : n’eût été l’homosexualité de leurs auteurs ou de leurs personnages, ces œuvres ne seraient pas considérées de front ou regroupées sous un vocable commun.

Homonationalisme

Moi aussi j’aime les hommes recueille la correspondance entretenue pendant un peu moins d’un an par Simon Boulerice et Alain Labonté, échange instigué par ce dernier après qu’il a vu les images terribles, au journal télévisé, de l’assassinat d’un homosexuel par des militants de Daesh. Labonté est horrifié, à juste titre, et ressent le besoin d’en discuter avec quelqu’un qui saura « identifier la tristesse soudaine qui [l’]a assailli ». L’ouvrage est pavé de bonnes intentions : les auteurs nous invitent dans leur intimité pour discuter d’homophobie, d’intimidation, de sida, d’anorexie, de mariage, un peu de sexualité, mais surtout de leurs voyages respectifs. Toutefois, cela se fait à travers des lettres infiniment mises en scène et malheureusement teintées par un homonationalisme parfois subtil, parfois évident.

Moi aussi j’aime les hommes recueille la correspondance entretenue pendant un peu moins d’un an par Simon Boulerice et Alain Labonté, échange instigué par ce dernier après qu’il a vu les images terribles, au journal télévisé, de l’assassinat d’un homosexuel par des militants de Daesh. Labonté est horrifié, à juste titre, et ressent le besoin d’en discuter avec quelqu’un qui saura « identifier la tristesse soudaine qui [l’]a assailli ». L’ouvrage est pavé de bonnes intentions : les auteurs nous invitent dans leur intimité pour discuter d’homophobie, d’intimidation, de sida, d’anorexie, de mariage, un peu de sexualité, mais surtout de leurs voyages respectifs. Toutefois, cela se fait à travers des lettres infiniment mises en scène et malheureusement teintées par un homonationalisme parfois subtil, parfois évident.

Pour Jasbir K. Puar, l’homonationalisme « désigne l’inclusion de l’homosexualité dans le discours national produit notamment par les États-Unis dans leur ‘guerre contre le terrorisme’, proclamant la supériorité sur les autres d’une civilisation qui aurait aboli toute oppression sexuelle […]. Opposant les identités gay et musulmane, du même coup, ce discours fait de l’homosexualité une réalité blanche5 ». Les auteurs de Moi aussi j’aime les hommes se réjouissent d’être nés dans un pays « rassurant », déplorent les décalages « effarants » entre le Moyen-Orient et les pays occidentaux, célèbrent la légalisation aux États-Unis du mariage entre conjoints·et conjointes de même sexe, etc. Labonté va même jusqu’à déclarer la précellence du Québec sur le reste de la planète en prenant pour exemple la production à l’Opéra de Montréal de la pièce Les feluettes de Michel Marc Bouchard, oubliant de préciser au passage les protestations bruyantes de certains abonnés de l’Opéra qui ont refusé de voir une « pièce homosexuelle » sur scène. À Montréal. En 2016.

Si les lettres de Boulerice sont plus réjouissantes, abordant avec davantage de sensibilité et moins de moralisme des sujets importants, on ne peut que grimacer devant le conservatisme « comme il faut » de Labonté, qui pousse l’audace du privilégié jusqu’à « l’humiliation des salopes6 » alors qu’il émet l’hypothèse que son dédain des saunas et des darkrooms l’aurait sauvé du sida : « Je craignais ces lieux et ces comportements. Je n’y ai jamais adhéré. C’est peut-être entre autres pour cela que je suis encore de ce monde. Je ne ratais pas une occasion de dire à mes amis de prendre leurs précautions ».

Fiction de l’homosexualité

Dolce vita de Juan Joseph Ollu raconte l’éducation sentimentale d’un jeune Parisien présentiste et désabusé qui découvre qu’il craque pour la première fois pour un garçon, son professeur remplaçant, alors qu’il a plutôt l’habitude des filles qu’il traite par ailleurs comme de la merde – sex, drugs and techno-trance. Queer parce que bisexuel dans un monde qui ne voit qu’en noir et blanc, le personnage, Maximilien, réaffirme toutefois une série de clichés sur la sexualité et l’amour, multipliant les métaphores capitalistes et colonialistes dans sa quête pour s’« attacher définitivement » l’être aimé : il cherche à « posséder Adrien et le garder », par exemple, et est parfaitement conscient que son corps musclé et ferme fait qu’Adrien lui appartient déjà. C’est à travers divers « tactique[s] » et « calcul[s] » que Maximilien prévoit l’amour, un amour qui aboutit drôlement d’ailleurs, dans un étrange bain de sang, de larmes et de baiser. Là-dessus, je n’en dirai pas plus.

Dolce vita de Juan Joseph Ollu raconte l’éducation sentimentale d’un jeune Parisien présentiste et désabusé qui découvre qu’il craque pour la première fois pour un garçon, son professeur remplaçant, alors qu’il a plutôt l’habitude des filles qu’il traite par ailleurs comme de la merde – sex, drugs and techno-trance. Queer parce que bisexuel dans un monde qui ne voit qu’en noir et blanc, le personnage, Maximilien, réaffirme toutefois une série de clichés sur la sexualité et l’amour, multipliant les métaphores capitalistes et colonialistes dans sa quête pour s’« attacher définitivement » l’être aimé : il cherche à « posséder Adrien et le garder », par exemple, et est parfaitement conscient que son corps musclé et ferme fait qu’Adrien lui appartient déjà. C’est à travers divers « tactique[s] » et « calcul[s] » que Maximilien prévoit l’amour, un amour qui aboutit drôlement d’ailleurs, dans un étrange bain de sang, de larmes et de baiser. Là-dessus, je n’en dirai pas plus.

Avec Dolce vita d’Ollu, on se déplace vers ce que l’on pourrait appeler à tort une « fiction de l’homosexualité » ; à tort, puisqu’un tel label participerait de l’invisibilisation de la bisexualité pourtant essentielle dans l’économie narrative, et aussi parce qu’il s’agit après tout d’un bildungsroman amoureux comme les autres, à la différence près que le personnage se découvre des désirs inattendus pour un autre homme. Maximilien problématise toutefois son attirance pour son professeur et réfléchit de manière très juste à la fluidité de l’orientation sexuelle, concept très cher à plusieurs penseurs et penseuses du queer. Max plonge dans ce flou « inquiétant » et « excitant » tout en naviguant entre l’homophobie ordinaire du quotidien et la négociation de son identité alors mouvante. Il refuse de catégoriser ses désirs, de leur donner un nom trop fixe, trop rigide, et est alors appelé à réévaluer une foule de notions « dont l’importance ou la futilité [lui] échappaient : virilité, orientation sexuelle, identité, ghettoïsation, convenances », etc.

Queer, entièrement

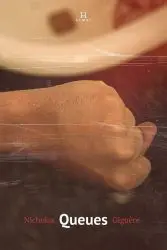

Queues de Nicholas Giguère est quant à lui un livre tout à fait queer, dans son propos comme dans sa forme. Poème narratif ou roman versifié, peu importe : il s’agit d’abord et avant tout d’une charge corrosive contre l’homophobie, l’hétéronormativité, l’homonormativité, les représentations médiatiques figées du corps homosexuel et le caractère supposément invariable des genres sexuels et sociaux. Roman pamphlétaire, poème bruyant et fracassant, le livre s’en prend à tout ce qui ne va pas dans le monde ; en souhaitant l’avènement d’une délicieuse obscénité qui mettrait fin à l’instrumentalisation de l’homosexualité, Giguère propose un nouveau type de fierté à opposer à celle, corporatiste et aseptisée, des puissants lobbys gays et conservateurs : « […] et je suis fier / d’être une marde / le rebut dont personne ne veut / ça fait changement », écrit-il.

La tolérance est abondamment dénoncée dans le texte, associée à la « répression systématique » et mise en parallèle avec une multitude de choses que l’on tolère au quotidien : les lundis, les matins d’hiver, les files d’attente au Walmart, « les voisins du dessus / qui font encore un party auquel on est pas invité », et ainsi de suite. La tolérance, pour Giguère, « c’est accepter chez l’autre une différence / qui serait normalement pas acceptée / c’est devoir composer avec / accepter à défaut de / endurer ». Il se demande alors, à juste titre, « depuis quand on doit tolérer l’homosexualité ». « [J]’en ai rien à crisser d’une société qui m’endure », écrit-il, « d’une société / qui m’accepte comme une attraction touristique ». Il suce des queues, comme il le clame à de nombreuses reprises, et espère que le scandale puisse nous permettre d’en finir « une fois pour toutes / avec l’ostie de tolérance à marde ».

La tolérance est abondamment dénoncée dans le texte, associée à la « répression systématique » et mise en parallèle avec une multitude de choses que l’on tolère au quotidien : les lundis, les matins d’hiver, les files d’attente au Walmart, « les voisins du dessus / qui font encore un party auquel on est pas invité », et ainsi de suite. La tolérance, pour Giguère, « c’est accepter chez l’autre une différence / qui serait normalement pas acceptée / c’est devoir composer avec / accepter à défaut de / endurer ». Il se demande alors, à juste titre, « depuis quand on doit tolérer l’homosexualité ». « [J]’en ai rien à crisser d’une société qui m’endure », écrit-il, « d’une société / qui m’accepte comme une attraction touristique ». Il suce des queues, comme il le clame à de nombreuses reprises, et espère que le scandale puisse nous permettre d’en finir « une fois pour toutes / avec l’ostie de tolérance à marde ».

Sexe en série, mise en scène du corps atypique, rejet de l’homophobie entre gays, refus de l’« idéal de vie / hétéro » « que la société renvoie », genderfuck, dénonciation de la médicalisation de tout et n’importe quoi dans le discours médiatique, hommage à la fellation et au sperme, Queues va à l’encontre du discours poli des soi-disant porte-parole de la soi-disant communauté LGBT en opposant à l’assimilation et à la normativité une exubérance baroque et un désir effréné. Queues célèbre les queues, oui, littéralement, mais aussi l’écriture, qui permet au narrateur du poème-récit de se sauver la vie.

Un continuum, donc

On le voit bien, les textes de cette « littérature homosexuelle » illusoire se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut conceptualiser l’orientation sexuelle comme un continuum sur lequel de multiples possibles s’incarnent et se réalisent, et la même chose est vraie des individus qui choisissent de faire de cette orientation sexuelle, d’une manière ou d’une autre, le « sujet » d’un texte ou d’une œuvre. On ne peut ranger simplement tous les ouvrages écrits par des hommes qui aiment des hommes dans la même catégorie, prétextant qu’il s’agit là d’un thème auquel l’œuvre est réductible. Une telle analyse est dangereuse. Plutôt, tâchons d’être critiques face aux catégorisations, souvent imposées par l’ordre établi, et proposons-nous d’être véritablement à l’écoute des voix marginalisées – d’être queer.

1. Adrienne Rich, « Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence », Blood, Bread, and Poetry : Selected Prose 1979-1985, Virago, Londres, 1986.

2. Simon Boulerice et Alain Labonté, Moi aussi j’aime les hommes, Stanké, Montréal, 2017, 184 p. ; 22,95 $.

3. Juan Joseph Ollu, Dolce vita, Annika Parance, Montréal, 2016, 350 p. ; 26,95 $.

4. Nicholas Giguère, Queues, Hamac, Québec, 2017, 106 p. 14,95 $.

5. Résumé présenté par les Cahiers du genre, qui publient une traduction écourtée que Maxime Cervulle donne de l’introduction de Terrorist Assemblages, Homonationalism in Queer Times, intitulée « Homonationalism and Biopolitics » : Jasbir K. Puar, « Homonationalisme et biopolitique », Cahiers du genre, vol. 54, no1, 2013, p. 151-185.

6. Traduction du terme « slut-shaming », pour lequel aucun équivalent satisfaisant en français n’a été proposé jusqu’à maintenant.

EXTRAITS

Garçon ou fille, cela n’aurait pas été différent. Cette capacité récemment révélée de désirer mon propre sexe ne changeait rien au fond, elle ne faisait qu’ajouter une nouvelle facette au plaisir, promettre de nouvelles sensations. […] Je ne changeais pas, j’étais moi.

Juan Joseph Ollu, Dolce vita, p. 147-148.

je suce des queues

ça pourrait être mon métier

mais à la place j’étudie à l’Université de Sherbrooke

ça paraît mieux sur un cv

que de futurs employeurs vont probablement crisser aux vidanges

après l’avoir reçu

Nicholas Giguère, Queues, p. 9.

à force de bouffer du sperme

je vais peut-être devenir enceinte

vivre ma grossesse avec sérénité

suivre les cours prénataux et y amener ma meilleure chum de fille

pour me donner l’illusion que j’ai une vie

que je suis heureux

pour maintenir les apparences

Nicholas Giguère, Queues, p. 32.

dire qu’il faut encore se cacher dans les toilettes pour baiser

des fois j’aurais juste envie de faire ça sur la place publique

au grand jour

question qu’on en finisse

une fois pour toutes

avec l’ostie de tolérance à marde

ce serait pas pire que ceux qui font du parking

ou qui se pelotent dans les salles de cinéma à moitié vides

Nicholas Giguère, Queues, p. 70.