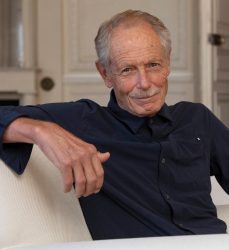

Né en 1950 dans les décombres d’une Naples d’après-guerre, Erri De Luca est un artiste inclassable. Romancier, poète, dramaturge et traducteur, l’écologiste contestataire touche à tout.

Observateur et philosophe, il confie ses passions et ses engagements dans des paraboles et des fables. Ses livres ne dépassent guère deux cents pages, mais leur sagesse universelle séduit un large public.

Auteur de plus de 60 œuvres11 traduites dans une trentaine de langues, De Luca adoptera tardivement la profession d’écrivain, occupé qu’il était, entre autres, à travailler à la Fiat de Turin, à militer dans un groupe de la gauche extra-parlementaire2 ou à s’impliquer comme bénévole dans des projets d’aide humanitaire. Une fois, un jour ne sera publié qu’en 1989, à l’aube de ses 40 ans, et il n’abandonnera son métier de maçon qu’en 1997.

Au conseil de Socrate « Connais-toi toi-même », De Luca rétorque dans Diables gardiens : « Ma réponse au conseil est non. Dans ma tentative de connaissance, je préfère les autres, le monde qui m’entoure ». S’inspirant de ce qu’il voit et entend, que ce soit pendant son enfance à Naples ou plus tard, et par tout ce qui constitue sa vie nomade, son travail d’ouvrier, ses contestations ou son amour de l’escalade, il communique sa perception de l’humanité.

Le milieu littéraire le reconnaît comme l’un des siens et Erri De Luca obtient plusieurs prix européens3, dont en 2002 le prix Femina étranger pour Montedidio. En 2013, il reçoit, pour l’ensemble de son œuvre, le Prix européen de littérature et le prix Ulysse. Plus récemment, en 2020, le prix André-Malraux lui est décerné pour Impossible.

« Voir Naples et puis mourir »

L’origine de l’expression Vedi Napoli e poi muori se perd dans la nuit des temps. Les Napolitains ne sont d’ailleurs pas peu fiers de la beauté de leur ville, de la douceur de son climat, de son golfe et de ses îles mythiques, Capri et Ischia, ainsi que de son fascinant volcan, l’éternel Vésuve. La richesse du patrimoine historique, architectural, culturel et gastronomique de Neapolis de Campanie4, établie il y a 2 800 ans, est reconnue dans le monde entier. Aujourd’hui encore, plusieurs Napolitains triomphent sur la scène mondiale de la littérature et du cinéma, dont Elena Ferrante, Francesco Rosi, Roberto Saviano et Paolo Sorrentino.

L’origine de l’expression Vedi Napoli e poi muori se perd dans la nuit des temps. Les Napolitains ne sont d’ailleurs pas peu fiers de la beauté de leur ville, de la douceur de son climat, de son golfe et de ses îles mythiques, Capri et Ischia, ainsi que de son fascinant volcan, l’éternel Vésuve. La richesse du patrimoine historique, architectural, culturel et gastronomique de Neapolis de Campanie4, établie il y a 2 800 ans, est reconnue dans le monde entier. Aujourd’hui encore, plusieurs Napolitains triomphent sur la scène mondiale de la littérature et du cinéma, dont Elena Ferrante, Francesco Rosi, Roberto Saviano et Paolo Sorrentino.

Erri De Luca aime se définir comme un citoyen de la Méditerranée, mais réclame son identité de Napolitain grâce à laquelle il naît avec la rébellion dans le sang. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Naples n’a-t-elle pas été la seule grande ville italienne à s’insurger contre l’occupation nazie, la population locale ayant mis l’armée allemande en déroute avant l’arrivée des Alliés5 ?

L’occupation subséquente du territoire par les Américains est mal vécue par le jeune homme. « Je vois notre ville tenue en main par des gens qui l’ont vendue à l’armée américaine. Je vois les soldats étrangers qui font pipi dans la rue, ivres », raconte-t-il dans Tu, mio. S’il dénonce l’arrogance de l’occupant, il assume ses propres contradictions, car celui qui a été baptisé Enrico est devenu Harry – italianisé en Erri – en hommage à son oncle, ainsi nommé par sa mère Ruby Hammond, transplantée d’Alabama à Naples au début du XXe siècle.

Fidèle à sa cité, De Luca défend la richesse du dialecte napolitain. Il y fait maintes fois référence, entre autres dans Montedidio : « J’entends des cris et des voix napolitaines, mais j’écris en italien. ‘Nous vivons en Italie, dit papa, mais nous ne sommes pas italiens. Pour parler la langue, nous devons l’étudier, c’est comme à l’étranger, comme en Amérique, mais sans s’en aller’ ».

Fuir Naples pour sans cesse y revenir

À l’instar de nombreuses familles napolitaines, les De Luca passaient les vacances d’été dans l’île d’Ischia. Déclassée et désargentée, oui, mais cette famille bourgeoise ruinée par la guerre tenait à offrir à ses enfants la mer, l’air pur, le soleil. L’écrivain profitera de cette grande autonomie qui le marquera à jamais. « J’étais un garçon de la ville, mais l’été je devenais sauvage. […] En une semaine, je n’avais plus de ville d’origine », se souvient-il dans Tu, mio.

À l’instar de nombreuses familles napolitaines, les De Luca passaient les vacances d’été dans l’île d’Ischia. Déclassée et désargentée, oui, mais cette famille bourgeoise ruinée par la guerre tenait à offrir à ses enfants la mer, l’air pur, le soleil. L’écrivain profitera de cette grande autonomie qui le marquera à jamais. « J’étais un garçon de la ville, mais l’été je devenais sauvage. […] En une semaine, je n’avais plus de ville d’origine », se souvient-il dans Tu, mio.

De Luca apprécie la mer, la pêche et leurs secrets, qu’il avoue dans Le jour avant le bonheur : « Un homme pouvait-il vraiment s’habituer à ça ? Être au milieu des étoiles et ne pas les chasser de son dos ? Merci, merci, merci, disaient mes yeux, d’être là ». Plus tard, l’écrivain transfère son appétit de liberté acquis en mer Tyrrhénienne en une passion pour la montagne. Ayant fait la guerre dans les Alpini – les chasseurs alpins –, son père l’avait initié à l’escalade dans les Dolomites, en Italie du Nord-Est, et cet amour des montagnes lui est resté collé à la peau. Il devient un alpiniste chevronné. Dans La nature exposée, il se remémore : « Ici en montagne, on applique des lois différentes de celles des plaines. Ici, la vie est en contact plus étroit avec la mort. On vit au milieu des avalanches ».

Le Napolitain exprime sa fascination pour les hauts sommets dans Le poids du papillon, dont Bernard Pivot dira : « d’une beauté sauvage, un court roman splendide et féroce comme la nature », ajoutant : « Le poids du papillon pèse peu dans la main et beaucoup dans le cœur et la mémoire »6.

Les relations familiales sont cependant tendues et, dès l’âge de 18 ans, Erri quitte le nid pour entreprendre des études à Rome. « Naples est le lieu d’une solitude qu’il aura toujours songé à fuir jusqu’à ce qu’il finisse par le faire pour de bon »7. La vie le mènera ailleurs, dans de nombreux pays, mais l’écrivain reviendra constamment à sa ville natale, sans cesse au cœur de sa pensée et âme de sa littérature. On a dit de lui qu’il semblait « vouloir se couper de ses origines. Pourtant, une grande partie de son œuvre témoigne de la présence obsessionnelle de la ville, dans une éternelle quête à la retrouver »8.

Désobéissance civile et engagement social

Les années 1970 constituent en Italie une décennie d’expérimentations sociales, d’extrême bouillonnement révolutionnaire, de dénonciation des cadres établis. Pour le vingtenaire De Luca, elles auront été des années d’engagement politique, auxquelles il fait souvent allusion. N’explique-t-il pas dans Diables gardiens : « Dans les années 1970, la foule que j’appelais ‘nous’ prenait une forme de troupes en marche. Les personnes se tenaient serrées par le bras en rangs parallèles, elles avançaient au pas. Elles martelaient des mots graves ».

Depuis Rome où il est inscrit à l’université, le jeune homme s’engage dans le mouvement d’extrême gauche Lotta Continua jusqu’à sa dissolution en 1977. Il travaillera ensuite comme ouvrier en Italie du Nord, où fermentaient de violentes luttes ouvrières. L’injustice est un thème récurrent dans l’œuvre de De Luca. Comme ses concitoyens, il a appris très jeune à craindre la Camorra, cette organisation mafieuse implantée essentiellement à Naples et dans la région de la Campanie. Son opposition à la violence gratuite et brutale à laquelle elle recourt se manifestera entre autres par des engagements bénévoles, que ce soit, dans les années 1980, pour améliorer l’approvisionnement en eau dans des villages de Tanzanie ou, dans les années 1990, pour conduire des camions dans des convois humanitaires en ex-Yougoslavie. Quelque 30 ans plus tard, en 2022, il fait partie d’un autre convoi, cette fois pour appuyer l’Ukraine en guerre contre la Russie.

Pacifiste, l’écrivain demeure fidèle à ses idéaux. Il défend aujourd’hui la cause des migrants qui chaque année affluent par milliers sur l’île de Lampedusa, en Sicile. L’insoutenable situation fait couler beaucoup d’encre en Italie, géographiquement située aux premières loges du drame international. De Luca témoigne dans La nature exposée : « Un pêcheur apporte un exemplaire du Coran, remonté avec les filets. […] Le pêcheur dit qu’on remonte à bord toutes sortes de bagages, même les corps défaits de ceux qui les portaient. Ceux-là, ils les remettent à la mer avec une prière pour leur repos éternel ».

Pacifiste, l’écrivain demeure fidèle à ses idéaux. Il défend aujourd’hui la cause des migrants qui chaque année affluent par milliers sur l’île de Lampedusa, en Sicile. L’insoutenable situation fait couler beaucoup d’encre en Italie, géographiquement située aux premières loges du drame international. De Luca témoigne dans La nature exposée : « Un pêcheur apporte un exemplaire du Coran, remonté avec les filets. […] Le pêcheur dit qu’on remonte à bord toutes sortes de bagages, même les corps défaits de ceux qui les portaient. Ceux-là, ils les remettent à la mer avec une prière pour leur repos éternel ».

À la recherche de l’harmonie

S’il est vrai que les fables d’Erri De Luca sont porteuses d’espoir et de foi en l’humanité, l’auteur n’en est pas moins un être exigeant. Il explique son propre besoin de probité dans Le jour avant le bonheur : « Platon dupait le lecteur, il mettait dans la bouche de son maître et des autres ce que bon lui semblait. Il restait caché derrière eux. Est-ce ainsi que fait un écrivain ? Certes non. L’écrivain doit être plus petit que la matière dont il parle ». Écrire est pour De Luca un acte important, lié au plaisir parallèle de la lecture. Ne dit-il pas, tel que le rapporte Henri Godard : « Le livre n’est pas une œuvre achevée, mais un produit semi-fini. Et pour le finir, le temps de loisir d’un lecteur lui est nécessaire » ? Godard ajoute : « Quand il voyait son père lire les kilos de livres qu’il rapportait chez lui, il se promettait qu’un jour, c’est lui qui écrirait pour son père des livres à lui offrir ».

Lors de son séjour en Afrique, dans les années 1980, De Luca dit avoir découvert la Bible et que de ce hasard est né son intérêt pour l’Ancien Testament. Une passion qui n’a rien de religieux, puisqu’il se déclare non-croyant ; mais, parce qu’il veut comprendre l’histoire de la communauté juive, il apprend l’hébreu ancien et le yiddish, et devient traducteur d’œuvres écrites dans ces langues. Autodidacte, il maîtrisera aussi l’anglais, le français, le swahili et le russe.

Récemment, De Luca a conçu un livre hors norme, proposant des réactions inédites à ses propres questionnements. Paru en français en 2022, Diables gardiens est un dialogue entre l’auteur et l’architecte/designer Alessandro Mendini9. Mois après mois, ce dernier lui a fait parvenir des illustrations de ses monstres personnels, 35 en tout, dessinés à la plume ou au crayon, en couleurs ou pas, terrifiants ou joyeux. De Luca lui a répondu par de courts textes, dans lesquels reviennent ses thèmes de prédilection : Naples, l’enfance, la littérature et les migrants. Ainsi est née une autre version – chaleureuse et poétique – de ses réflexions, comme il sait si bien les faire.

Et De Luca de conclure : « Après plus d’un demi-siècle et de nombreux récits, je sais qu’il existe en moi une foule d’autres qui à tour de rôle prennent le dessus. Quand j’écris, je deviens le lieu d’un moi narrant différent de moi ».

1. Presque tous publiés en français chez Gallimard, traduits par Danièle Valin.

2. Lotta continua (lutte continue).

3. Prix Étranger du livre France Culture ; Prix Laure-Bataillon (France) ; Petrarca-Preis (Allemagne) ; Premio Leteo (Espagne) ; Prix Jean Monnet.

4. Neapolis (Νεάπολις en grec, nouvelle ville en français) a été fondée au VIe siècle av. J.-C., une des principales villes de la Grande-Grèce.

5. Cet acte courageux a valu à la ville de Naples la médaille d’or de la valeur militaire (Medaglia al Valore Militare), une décoration militaire italienne créée en 1793.

6. Le Journal du dimanche (JDD), 14 mai 2011.

7. Henri Godard, Erri De Luca. Entre Naples et la Bible, « Arcades », Gallimard, 2018.

8. Caterina Cotroneo, Erri De Luca et Naples : entre mythes et réalité, la recherche de l’harmonie perdue,UPthèses, Université de Poitiers, 2008.

9. Alessandro Mendini (1931-2019) est surtout connu pour son design industriel d’avant-garde (collection Alessi) et entre autres pour son fauteuil Poltrona di Proust, dont le Musée des beaux-arts de Montréal conserve un exemplaire.

Livres lus pour cet article :

Montedidio, prix Femina étranger 2002, Folio, 2002, 230 p. ; Le jour avant le bonheur, Gallimard, 2010, 137 p. ; Tu, mio, Folio, 2011, 140 p. ; Le poids du papillon, Folio, 2011, 81 p. ; La nature exposée, Gallimard, 2017, 165 p. ; Henri Godard, Erri de Luca. Entre Naples et la Bible, « Arcades », Gallimard, 2018, 187 p. ; Impossible, prix André-Malraux 2022, Folio, 2022, 171 p. ; Diables gardiens, avec Alessandro Mendini, Gallimard, 2022, 93 p.

EXTRAITS

[Mon père] parle le dialecte, il est intimidé par l’italien et par la science de ceux qui ont fait des études. Il dit qu’on se défend mieux avec l’italien. Moi, je le connais parce que je lis les livres de la bibliothèque, mais je ne le parle pas. J’écris en italien parce qu’il est muet et que je peux y mettre les choses de la journée, reposées du vacarme du napolitain.

Montedidio, p. 12.

« Les Allemands nous ravageaient, ils faisaient pleuvoir des bombes chez nous, pour finir ils voulaient emmener tous les jeunes en Allemagne, les faire travailler pour eux et ceux qui ne se présentaient pas étaient fusillés. Dans les rues, on voyait seulement des vieux et des femmes. Nous voulions les chasser, nous ne voulions pas rester cachés. Les Américains n’entraient pas dans Naples, ils attendaient, ‘e nuie ce simmo scucciate d’aspetta’, et nous, nous en avons eu marre d’attendre. »

Montedidio, p. 125.

Je crois que c’est Naples qui me sauve, être né dans une foule avec un désir acharné d’identité personnelle. Là, chacun veut être distingué pour un trait particulier, qu’il accentuera fidèlement tout au long de sa vie. Il ne s’agit pas d’un désir de célébrité, mais d’exactement l’inverse : le besoin impérieux de n’être confondu avec personne. C’est pourquoi la ville est théâtrale de la façon la plus capillaire, chacun a un rôle qu’il joue avec la précision d’une marionnette.

Diables gardiens, p. 33.

Le droit à la violence contre une oppression est un sujet épineux, mais par prudence et pour vivre en paix je ne me l’interdis pas. Je considère le droit à l’insurrection comme un droit de l’opprimé : « Aux armes, citoyens » est pour moi une incitation légitime dans des circonstances spéciales. Où doit-il s’arrêter : devant des corps vulnérables, des citoyens sans défense. Même si ce sont des États et des gouvernements qui violent la sécurité des vies civiles qu’ils ont placées dans le viseur de la cible avec la justification de dommages collatéraux.

Diables gardiens, p. 81.

En montagne, l’imagination et la mémoire se mélangent. Quand j’escalade une paroi, je mets mes doigts sur les mêmes centimètres et les mêmes prises que les alpinistes qui l’ont gravie pour la première fois. Mes gestes correspondent aux leurs, je glisse le mousqueton dans l’œil du piton qu’ils ont planté, mon nez est à la même distance de la roche.

La nature exposée, p. 19.

Je vais en montagne parce que c’est là-haut qu’est arrivé le bord de la terre. Sa frontière avec le ciel et l’univers se trouve là-haut, et alors en grimpant je peux aller jusqu’au point où il n’y a plus rien à escalader. Je suis la terre jusqu’à l’endroit où elle s’est élevée et continue encore à s’élever. Car les montagnes grandissent.

J’y vais par admiration pour les forces qui dépensent leur énergie démesurée là-haut.

Impossible, p. 28.