Le profond philosophe qui a écrit le Traité des vertus, Le paradoxe de la morale, L’ironie, Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien et une vingtaine d’autres ouvrages parmi lesquels plusieurs consacrés à la musique (Debussy, Fauré ou Liszt), le professeur qui apprit à philosopher à des générations d’étudiants tenus « sous le charme et l’éblouissement » fut un combattant, engagé depuis les années 1930 jusqu’à sa mort en 1985, sans retour et sans faiblesse, à lutter contre la lâcheté, l’oubli de l’innommable barbarie de la Shoah et le mensonge sous toutes ses formes dont on a voulu la couvrir.

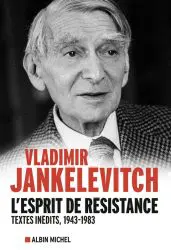

Lui, l’homme blessé, ardent et indomptable qui échappa miraculeusement aux traques et à la déportation, s’est donné le devoir impératif de témoigner et de rappeler ce que fut l’événement monstrueux. Cet ensemble d’inédits1 complète son portrait à travers discours commémoratifs, hommages, débats, lettres, entretiens, la plupart textes de circonstance dont inévitablement certains se répètent, organisés autour de cinq thèmes. Si les livres de Vladimir Jankélévitch, par leur densité et leurs détours imprévus, sont parfois d’une lecture assez ardue, l’oralité prédomine ici avec sa spontanéité vibrante, ses éclats, sa flamme à l’occasion mordante.

Lui, l’homme blessé, ardent et indomptable qui échappa miraculeusement aux traques et à la déportation, s’est donné le devoir impératif de témoigner et de rappeler ce que fut l’événement monstrueux. Cet ensemble d’inédits1 complète son portrait à travers discours commémoratifs, hommages, débats, lettres, entretiens, la plupart textes de circonstance dont inévitablement certains se répètent, organisés autour de cinq thèmes. Si les livres de Vladimir Jankélévitch, par leur densité et leurs détours imprévus, sont parfois d’une lecture assez ardue, l’oralité prédomine ici avec sa spontanéité vibrante, ses éclats, sa flamme à l’occasion mordante.

Une volonté les traverse donc en un appel infatigable : ne pas oublier. Les résistants, ils furent nombreux à se sacrifier, certains bien connus comme Jean Moulin, Victor Basch, Jean Cavaillès, tant d’autres, combattants de l’ombre, héros torturés qui ne parlèrent pas, exécutés ou disparus dans les camps de la mort, jeunes gens encore adolescents, beaucoup de Juifs qui vécurent comme lui-même dans l’anxiété permanente. Il voit là d’ailleurs un des traits essentiels du « cher peuple maudit des fascismes qui en ont besoin » et il ébauche une psychanalyse de l’antisémitisme partout à l’œuvre, toujours résurgent, qu’il est tentant de banaliser mais qui n’est pas un racisme comme les autres. Pour la première fois dans l’histoire mondiale, un peuple a été exterminé méthodiquement non pour ce qu’il fait mais pour ce qu’il est. On croit tout connaître du système nazi et d’Auschwitz mais Jankélévitch disait en apprendre tous les jours sur ses méthodes et son raffinement. On éprouve cependant un malaise à voir revenir sous sa plume des généralisations comme lui-même en reproche à ceux qui parlent des Juifs, sur « le sadisme allemand », « l’inversion allemande » comme d’attributs spécifiques de ce peuple. Si les figures de l’inversion sont indéniablement présentes dans la mythologie germanique et dans la littérature qui s’en inspire, bien des peuples n’ont-ils pas démontré que le sadisme, s’il se distingue là par son échelle et sa cible, n’est pas l’apanage d’un seul peuple ? Il faudrait parler du sadisme nazi, ce qui n’est pas la même chose, et du rôle des intellectuels nazis : Heidegger – il le cite – en était un, que des casuistes ont essayé de justifier mais qui ne s’est jamais repenti. Après la guerre, Jankélévitch s’est radicalement détourné de tout ce qui était allemand, la langue, la littérature, la musique, le pays. Soit, même si cela paraît contestable. Il s’en est expliqué : la blessure reçue était inguérissable.

Pour lui, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Alors que dès le lendemain de la guerre, en France comme surtout en Allemagne, on a voulu, non pas tant nier que recouvrir l’événement d’un voile : il ne s’est rien passé. Les criminels impunis retrouvent leurs postes et leur respectabilité, on reprend les affaires. Jankélévitch fait l’éloge mérité de Beate Klarsfeld qui, presque seule avec son mari Serge, a fait « éclater le scandale du crime impuni dans la prospérité triomphante ». Il y eut tous ces tortionnaires qui se refirent une santé en Amérique du Sud, dans l’Espagne de Franco, et en France Paul Touvier et Klaus Barbie de sinistre mémoire qui longtemps, grâce à des complicités jusque dans l’Église, échappèrent à la justice.

Jankélévitch a défendu vigoureusement Israël, « principe de l’inquiétude », mais il avoue le déchirement de sa fidélité quant à la théocratie et aux actions militaires qui ont amené l’armée jusqu’à Beyrouth en 1982, et il proteste : « Israël ne doit pas être un État comme les autres » – mais 30 ou 40 ans plus tard, sommes-nous plus avancés sur la voie de la paix au Moyen Orient ? Il est cependant sans hésitation quand il déclare : « Il n’y a pas de peuple maudit ». Irait-il, lui le Juif athée, jusqu’à dire : « Il n’y a pas de peuple élu » ?

La grande, la brûlante question surgit et survit : devons-nous pardonner ? Malgré quelques gestes personnels isolés, le pardon n’a jamais été demandé par l’Allemagne. On a préféré expliquer, laisser faire l’usure du temps, voire excuser, autant de « succédanés » et, il insiste, il ne peut y avoir prescription des crimes contre l’humanité. Le vrai pardon « annule la violence », celle de la colère et de la vengeance, et il est au plus haut point douloureux et déchirant pour Jankélévitch de pardonner à ceux qui ont perpétré le crime. Il dit bien qu’il se tient sur un plan humain et non sur celui de la sainteté : il accepte le pardon chrétien mais il reconnaît combien est abrupt l’obstacle qui au quotidien en défend l’accès.

Il n’ignore pas évidemment que le judaïsme s’est fondé sur l’attente du Messie mais, dit-il, personne aujourd’hui n’y pense. Déclaration surprenante pour nous qui demeurions convaincus de cette attente immémoriale… Il faut donner une autre base à l’espérance : « Nous devons faire sa place à une religion du monde naissant et du monde qui vient, une religion qui préserve le commencement sans cesse commençant, dans son mouvement incessant des ténèbres à la lumière. C’est en somme la vie dans l’avènement perpétuel, l’aurore toujours naissante ». Une voie où croyants de toute confession, agnostiques et athées, devraient pouvoir aujourd’hui se rencontrer.

1.Vladimir Jankélévitch, L’esprit de résistance, Textes inédits, 1943-1983, réunis et présentés par Françoise Schwab, avec les contributions de Jean-Marie Brohm et Jean-François Rey, Albin Michel, Paris, 2015, 364 p. ; 32,95 $.

EXTRAITS

L’antisémitisme est une méconnaissance avant tout de la différence infinitésimale, de la différence minuscule. Un refus d’accepter l’autre. On voudrait enserrer le Juif comme une entité univoque et unilatérale. C’est pourquoi la petite différence devient dans la haine une monstrueuse différence, d’où une haine inexpiable qui est la haine amoureuse. La rancune qui piétine le misérable, comme le sadisme chez Buñuel. C’est la haine que l’on éprouve pour l’autre le plus proche, une permission que l’homme se donne de haïr l’essence humaine de l’homme.

p. 142

Chacun est capable de faire de la philosophie. Faire de la philosophie ne se réduit pas à méditer sur la philosophie d’un autre […], elle traite de questions sur lesquelles n’importe qui peut avoir une opinion […]. La philosophie est un exercice de la pensée, indépendant de toute technique, sur des sujets qui peuvent concerner n’importe qui. Et je m’aperçois que lorsque les gens sont sollicités, finalement ils découvrent la philosophie.

p.158