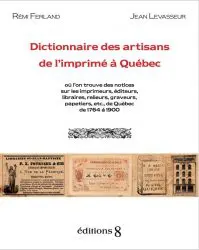

D’abord, la masse de l’ouvrage, 1 082 pages de grand format (8 x 10 po) ; puis le titre, à l’ancienne, Dictionnaire des artisans de l’imprimé à Québec où l’on trouve des notices sur les imprimeurs, éditeurs, libraires, relieurs, graveurs, papetiers, etc., de Québec de 1764 à 19001.

Voilà un livre qui ne fait pas mystère de ses prétentions, ambitieuses, et d’un certain état d’esprit où s’impose la formule canonique : on est en présence d’un travail de bénédictins – le pluriel s’impose, car ils s’y sont mis à deux (on ne serait pas un peu paresseux ?), Rémi Ferland et Jean Levasseur, pour tout dire d’une époque d’un siècle et demi et en tirer « l’infrastructure de la vie intellectuelle à Québec ». Vaste entreprise d’emblée placée dans le sillage de Jean Gagnon (1921-2006), libraire de livres anciens, à l’origine de cette somme et, disons-le de suite, ce monument.

Un mot d’abord sur ce chercheur de trésors : pour qui a eu la chance de pénétrer dans son échoppe (de la rue des Jardins à la rue Saint-Joseph, en passant par Saint-Jean et d’Aiguillon, pendant 34 ans), il était l’incarnation du bibliophile, comme on le représente dans la littérature et le cinéma. Homme patient, au ton affable et doux, capable de vous parler de Rachilde autant que des Canadiana(fonds de parutions relatives au Canada), il a publié plus de 400 catalogues. On comprend qu’il ait conçu ce que Rémi Ferland et Jean Levasseur ont mené à terme. On se réjouit de la déférence et de la fidélité qui permettent aujourd’hui à qui le désire d’être admis dans le monde des livres anciens du temps où ils étaient des nouveautés.

Lire un dictionnaire ?

Lire un dictionnaire ?

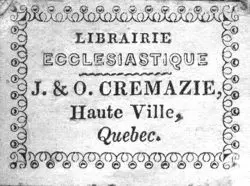

On entre ordinairement dans un dictionnaire avec un mot ou un nom pour sésame, ce qu’il est difficile, dans ce cas-ci, de faire pour le commun des mortels : qui est capable de nommer un artisan du livre de la période couverte par ce dico ? À peu près personne, à moins de savoir qu’Octave Crémazie, le plus ancien de nos poètes, avait lancé (en 1845) avec son frère aîné Joseph-Cyrille, une librairie, rue Saint-Jean, vite déménagée rue Sainte-Famille. Le jeune Octave a alors dix-sept ans. Jouons le jeu, ouvrons l’ouvrage – suivez le guide : en 1847, Crémazie participe à la fondation de l’Institut canadien, en devient le président en 1857, année précédant la parution du Drapeau de Carillon, poème qui l’établit comme « poète national ». Dans l’élan, les deux frères s’installent dans un grand bâtiment de la rue de la Fabrique, que remplissent des livres et des « articles de luxe » qu’achète Octave à l’occasion de voyages annuels en France. L’homme voit grand, trop, et après avoir obtenu l’aide de son collègue Augustin Côté, il se livre à la fabrication de faux billets payables à terme, si bien qu’en 1862 il doit s’exiler à Paris, d’où il ne reviendra pas. Quant à l’aîné, après la faillite il reprendra du service sous une nouvelle enseigne.

Jusque-là les gens férus d’histoire se retrouvent en terrain connu, mais c’est après que s’ouvre ce que j’appellerai affectueusement (j’ai autrefois été libraire) l’arrière-boutique. Ferland et Levasseur nous donnent des exemples de publicités ayant paru à l’arrivée des importations d’Octave : enveloppes de goût avec dessin colorié, papier à billets Moyen Âge ou Renaissance, modèles de broderie français, parfums français, quantités extravagantes d’ouvrages de théologie, de jurisprudence, de littérature, de sciences, d’art, de voyages, les Traités de la prescription, de la société, du mandat, des hypothèques, « force et force paniers de vin de Champagne », fromage de Gruyère, encre d’or, ornements d’albâtre, plans de Paris en relief, parapluies, gibecières, ornements sacrés, instruments d’optique, modèles en cire d’anatomie humaine, dessus de meubles en marbre, violons en nombre suffisant pour combler les besoins d’un orchestre symphonique… que nous n’avions pas. Et il ne s’agit que d’une partie de ce qu’on offrait aux clients du magasin, ou plutôt qu’on ne leur offrait pas, puisqu’une partie de la marchandise, excédentaire et inabordable, ne se retrouvait pas à l’étalage, faute d’espace. Lecteur de Lamartine, Musset et Hugo, Crémazie était notre poète romantique, un peu par défaut ; romantique, il l’a en tout cas été à titre de commerçant, donnant dans la profusion et puisant un peu partout, à Cuba, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en France, à une époque où Québec ne comptait que 50 000 habitants. Affaires et romantisme font chambre à part, c’est bien connu…

Au récit des tribulations du poète libraire succède la liste de 30 publications de la maison J. & O. Crémazie, parmi lesquelles une traduction du théâtre de Goethe ; un recueil de poésie d’un certain François Ancelot publié en collaboration avec Gervais Charpentier, le père de l’éditeur de Flaubert ; une édition du Drapeau de Carillon, partition de Charles Wugk Sabatier en 1858 puis d’Antoine Dessane en 1861 ; le Manuel de l’Immaculée Conception, comprenant un précis historique sur la définition de l’Immaculée Conception écrit par Mgr l’évêque de Montréal et une neuvaine préparatoire, suivis d’une octave de méditations et de quelques traits historiques, à l’usage des fidèles et des communautés, approuvé par NN. SS. les administrateurs des diocèses de Québec et de Montréal d’Ignace Bourget, ennemi de l’Institut canadien de Montréal et prélat fameux pour avoir tenu les livres laïques pour instruments de sédition et créé l’Index des livres prohibés ; Le Livre des engrais-fumiers, dit Le Livre aux cent louis d’or. Nouveau trésor de la chaumière surnommé le fidèle conseiller des cultivateurs par demandes et réponses de Jules-Philippe Picherie-Dunan.

Au récit des tribulations du poète libraire succède la liste de 30 publications de la maison J. & O. Crémazie, parmi lesquelles une traduction du théâtre de Goethe ; un recueil de poésie d’un certain François Ancelot publié en collaboration avec Gervais Charpentier, le père de l’éditeur de Flaubert ; une édition du Drapeau de Carillon, partition de Charles Wugk Sabatier en 1858 puis d’Antoine Dessane en 1861 ; le Manuel de l’Immaculée Conception, comprenant un précis historique sur la définition de l’Immaculée Conception écrit par Mgr l’évêque de Montréal et une neuvaine préparatoire, suivis d’une octave de méditations et de quelques traits historiques, à l’usage des fidèles et des communautés, approuvé par NN. SS. les administrateurs des diocèses de Québec et de Montréal d’Ignace Bourget, ennemi de l’Institut canadien de Montréal et prélat fameux pour avoir tenu les livres laïques pour instruments de sédition et créé l’Index des livres prohibés ; Le Livre des engrais-fumiers, dit Le Livre aux cent louis d’or. Nouveau trésor de la chaumière surnommé le fidèle conseiller des cultivateurs par demandes et réponses de Jules-Philippe Picherie-Dunan.

Ce n’est qu’une entrée parmi des centaines, mais elle donne une idée de ce qui attend les lecteurs : une invitation au voyage, à la rêverie, une plongée dans la petite histoire, celle où un bout de registre permet d’accéder à la vie de toute une collectivité. Par moments, on se prend pour un Jean Provencher, on cherche autour de soi à qui l’on pourrait raconter tel moment de la vie des Québécois de l’époque de la création du Parti canadien (les artisans du livre étaient souvent les acteurs de la vie politique ou leurs proches alliés), à qui réciter goulûment de simples mais désopilantes listes, à qui montrer les illustrations de la riche section iconographique. Cela dit, la rêverie et l’humour sont à la charge des lecteurs : les auteurs s’en tiennent au ton neutre qui convient à leur entreprise.

On pourrait s’aviser de lire ce dictionnaire, comme on s’astreindrait à une règle monacale (c’est le thème, non ?), selon l’ordre alphabétique, qui est en même temps l’une des manifestations les plus communes du hasard, mais on s’amusera à le rompre, à y aller par sauts de puce, du nom d’un imprimeur à celui d’un de ses collègues. Ou à aller et venir entre le dictionnaire de Ferland et Levasseur et des sources extérieures, à commencer par le Dictionnaire biographique du Canadaou même par Wikipédia. Ainsi, le nom de cet Augustin Côté trop rapidement mentionné, l’homme de la transition entre les périodes anglaise et française : en 1842,La Gazette de Québec, de bilingue, devient un quotidien unilingue anglais. Côté en profite pour lancer son imprimerie et Le Journal de Québec. Sa carrière d’un demi-siècle (1834-1898) correspond à l’âge d’or de l’imprimerie à Québec, dans une succession d’innovations technologiques. Il sera le premier à imprimer un journal à la vapeur, dans l’enthousiasme : « Des amis qui passent, lors de la rentrée de la machine dans les ateliers, s’arrêtent, applaudissent, et veulent mettre la main au levier qui aide à l’installation ! »

L’érudition, plaisir méconnu

L’érudition, plaisir méconnu

Le dictionnaire proprement dit commence par une description des pratiques et une éphéméride, « Les artisans de l’imprimé à Québec », qui raconte d’ici(pensons au procédé de leggotypie) l’histoire de l’imprimerie de fort vivante façon. Les premiers événements du calendrier retenus par les auteurs sont l’ouverture d’une « bibliothèque circulante » (1764), l’impression du premier ouvrage, le Catéchisme du diocèse de Sens, au bénéfice du Séminaire, par William Brown & Thomas Gilmore, fondateurs de La Gazette de Québec, et le Mandement du jubilé pour la ville de Québec dans lequel Mgr Briand condamnait les livres « impies ».

Que cette publication porte sur Québec n’a rien de restrictif : elle délimite un cadre très vaste qui permet de reconstituer l’histoire de l’imprimé et de ses métiers, d’où émerge l’état d’esprit dans lequel on travaillait dans les ateliers. C’est pure musique aux oreilles de qui y a été associé ou a eu la chance de visiter un musée de l’imprimerie, voire de ceux qui aiment tout simplement la belle ouvrage.

On aura compris que cette somme est placée sous le signe de l’érudition. Celle-ci a bien mauvaise presse : elle éloignerait les honnêtes gens du savoir, elle serait même la marque suprême du dédain, voire du mépris à leur égard. Rémi Ferland et Jean Levasseur montrent qu’au contraire elle se fonde sur l’attention et la bienveillance à l’endroit de l’humanité au travail. Comment rester insensible en apprenant que l’officier Richard Short, à qui l’on doit les gravures de Québec dévastée par les bombardements de 1759 (Twelve Views of the Principal Buildings in Quebec), avait servi sur des bateaux ayant auparavant été affectés à la déportation des Acadiens ? Comment ne pas être ému devant l’incarcération des promoteurs du journal Le Canadien et la saisie du matériel de l’imprimeur Charles Lefrançois, le 17 mars 1810, au motif qu’on s’y montrait critique du gouverneur James Henry Craig, qui avait prorogé le Parlement ? Comment ne pas être fasciné par cette magnifique réalisation arithmétique qui consiste à lancer sur une presse un texte pour le multiplier à des hauteurs parfois vertigineuses, comme les 379 137 exemplaires qu’aurait imprimés Augustin Côté du Catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa, pour une population d’à peu près un million d’habitants ? En chiffres actualisés, pareil best-seller, disons dans la religion épicurienne à la Trois fois par jourde Marilou, atteindrait aujourd’hui les trois millions d’exemplaires.

On aura compris que cette somme est placée sous le signe de l’érudition. Celle-ci a bien mauvaise presse : elle éloignerait les honnêtes gens du savoir, elle serait même la marque suprême du dédain, voire du mépris à leur égard. Rémi Ferland et Jean Levasseur montrent qu’au contraire elle se fonde sur l’attention et la bienveillance à l’endroit de l’humanité au travail. Comment rester insensible en apprenant que l’officier Richard Short, à qui l’on doit les gravures de Québec dévastée par les bombardements de 1759 (Twelve Views of the Principal Buildings in Quebec), avait servi sur des bateaux ayant auparavant été affectés à la déportation des Acadiens ? Comment ne pas être ému devant l’incarcération des promoteurs du journal Le Canadien et la saisie du matériel de l’imprimeur Charles Lefrançois, le 17 mars 1810, au motif qu’on s’y montrait critique du gouverneur James Henry Craig, qui avait prorogé le Parlement ? Comment ne pas être fasciné par cette magnifique réalisation arithmétique qui consiste à lancer sur une presse un texte pour le multiplier à des hauteurs parfois vertigineuses, comme les 379 137 exemplaires qu’aurait imprimés Augustin Côté du Catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa, pour une population d’à peu près un million d’habitants ? En chiffres actualisés, pareil best-seller, disons dans la religion épicurienne à la Trois fois par jourde Marilou, atteindrait aujourd’hui les trois millions d’exemplaires.

Ce plaisir anodin a son versant sérieux : l’on est de bout en bout fasciné par l’opiniâtreté avec laquelle on a assuré la vie de l’imprimé dans un contexte rendu difficile par la censure. On s’étonne un moment de la frivolité des produits offerts en sus des livres, des journaux et de la papeterie dans les librairies ; puis on se rappelle une visite chez Renaud-Bray. On est frappé par la proximité des politiciens et des artisans de l’imprimé ; puis nous reviennent en mémoire les Péladeau, Desmarais et autres successeurs, à l’échelle industrielle, de ceux qui font l’histoire et l’écrivent.

Le présent, ce plaisantin, aime se dissimuler dans les faits du passé.

1. Rémi Ferland et Jean Levasseur, Dictionnaire des artisans de l’imprimé à Québec où l’on trouve des notices sur les imprimeurs, éditeurs, libraires, relieurs, graveurs, papetiers, etc., de Québec de 1764 à 1900, Huit, Québec, 2017, 1 082 p. ; 70 $.