Cette correspondance1 met en rapport deux hommes unis par une profonde estime réciproque, opposés par maints aspects mais complémentaires, qui pendant 25 ans échangent, se stimulent dans une exigeante recherche de la vérité.

Un premier volume couvrait la période de 1984 à 1997, le deuxième aussi substantiel prend le relais jusqu’à 2010 : la dernière lettre de Pierre Vadeboncœur est particulièrement émouvante puisqu’elle précède d’un mois sa mort. Bien qu’il soit malade sans trop l’avouer, sa force intellectuelle est intacte, agile, toute préoccupée des questions essentielles qui ont traversé sa vie, inquiète et vigilante, teintée d’un humour savoureux qui l’amène à rire de lui et de ses « élucubrations ». Cette correspondance lui est devenue avec les années « un lieu de sérénité », « une des choses qui [l’]aident à vivre », où il se livre en toute confiance même si parfois il fait silence sur sa vie intérieure secrète. Paul-Émile Roy le relance, parfois le conteste, l’amène à nuancer des affirmations trop radicales, apporte les richesses de sa vaste culture nourrie des Anciens, de philosophie, de littérature moderne, de son expérience pédagogique qu’il rassemble et formule dans ses propres essais. En fait, avec les années, le rapport entre les deux hommes s’est inversé, comme le fait pertinemment observer Yvon Rivard, qui a intitulé le premier volume L’écrivain et son lecteur et celui-ci L’élève et son professeur. Face à son correspondant, Vadeboncœur reconnaît avec humilité les lacunes de sa propre culture et va jusqu’à dire : « Je ne me tiens pas en grande estime ». Et cependant quelle vigueur, quelle passion, quelle clarté de la pensée, quel amour de la vie !

Un premier volume couvrait la période de 1984 à 1997, le deuxième aussi substantiel prend le relais jusqu’à 2010 : la dernière lettre de Pierre Vadeboncœur est particulièrement émouvante puisqu’elle précède d’un mois sa mort. Bien qu’il soit malade sans trop l’avouer, sa force intellectuelle est intacte, agile, toute préoccupée des questions essentielles qui ont traversé sa vie, inquiète et vigilante, teintée d’un humour savoureux qui l’amène à rire de lui et de ses « élucubrations ». Cette correspondance lui est devenue avec les années « un lieu de sérénité », « une des choses qui [l’]aident à vivre », où il se livre en toute confiance même si parfois il fait silence sur sa vie intérieure secrète. Paul-Émile Roy le relance, parfois le conteste, l’amène à nuancer des affirmations trop radicales, apporte les richesses de sa vaste culture nourrie des Anciens, de philosophie, de littérature moderne, de son expérience pédagogique qu’il rassemble et formule dans ses propres essais. En fait, avec les années, le rapport entre les deux hommes s’est inversé, comme le fait pertinemment observer Yvon Rivard, qui a intitulé le premier volume L’écrivain et son lecteur et celui-ci L’élève et son professeur. Face à son correspondant, Vadeboncœur reconnaît avec humilité les lacunes de sa propre culture et va jusqu’à dire : « Je ne me tiens pas en grande estime ». Et cependant quelle vigueur, quelle passion, quelle clarté de la pensée, quel amour de la vie !

Tous deux se racontent : Paul-Émile Roy dans ses modestes origines, Vadeboncœur dans son passé plus bourgeois ; ils parlent de leur formation, de leurs engagements respectifs, des êtres qu’ils ont rencontrés, dans l’enseignement pour celui-là, la lutte syndicale, puis la vie politique et littéraire pour celui-ci : documents de première main pour comprendre le Québec pendant plusieurs décennies. Mais, on le devine, l’essentiel ne réside pas dans un échange de souvenirs. Les grands thèmes du premier volume se prolongent ici. La crise spirituelle du Québec que Vadeboncœur juge « finie », car il ne voit pas « un seul indicateur qui dise le contraire. Postmodernisme, chute de la démographie, dissolution des héritages, ruine du système d’éducation, influence incessante de l’audiovisuel, mœurs dévastées, disparition de la famille, réduction de la faculté d’attention, fin des structures sociales de base ». Ce diagnostic radical et douloureux, il l’avait déjà porté dans ses derniers essais (Vivement un autre siècle) mais il ne concerne pas seulement le Québec dans sa dépression chronique : le mal gangrène la France qu’il aime tant et l’ensemble de l’époque « postmoderniste », notion sur laquelle les deux correspondants s’interrogent et parfois ironisent. Et Vadeboncœur – impénitent don Quichotte qui se tourne lui-même en dérision – part en guerre contre la « culture » contemporaine, fabriquée, stéréotypée, vide. Les années n’ont pas émoussé sa verve, sa pugnacité et sa drôlerie, comme en témoignent aussi les incidents de la vie quotidienne qu’il rapporte, tout comme des silhouettes dessinées au vol dans une salle d’attente ou un musée, d’une étonnante justesse et qui réjouissent son correspondant. Certes, il ne considère pas ces croquis comme des œuvres mais il revient cependant à une réflexion sur l’art conduite dans les dernières années. « Il faut prêter à une œuvre d’art, dit-il, sans chercher à la prendre à défaut. » Donc en vivre, ce qui disqualifie une bonne partie de la critique, qu’elle soit picturale ou littéraire, toujours portée à intellectualiser à vide. Les deux hommes tombent d’accord, l’enjeu est bien de vaincre l’inculture contemporaine mais Vadeboncœur ne se complaît jamais dans une vision nostalgique du passé : « […] même à mon âge je suis tourné dans l’autre sens ».

Ce devoir humaniste est peut-être une de ses rares certitudes acquises à force d’expérience et de réflexion. Mais celles-ci se dérobent quand Vadeboncœur entre dans le champ de la spiritualité. Alors qu’il admire et même envie la fermeté doctrinale de Roy, lui-même se considère homme de doute mais sur le chemin de la foi. Il se déclare « le dernier croyant et le premier sceptique » ou encore « à moitié croyant, à moitié agnostique ». En ce sens la correspondance accompagne et reflète la pensée qui nourrit les ouvrages de cet intervalle temporel : comme dans Essais sur la croyance et l’incroyance, L’humanité improvisée, La clef de voûte, puis Fragments d’éternité Vadeboncœur ne cesse, pour tenter de voir clair à travers son correspondant, de réexaminer sa position, à tel point que ce questionnement occupe la plus grande partie de l’échange épistolaire aux dernières pages de ce volume. Les deux hommes trouvent leurs références chez saint Augustin, Blaise Pascal, Charles Péguy, Paul Claudel, Simone Weil – qui n’entraînent pas nécessairement chez eux une adhésion du même ordre. À la vision parfois noire de Vadeboncœur, Roy répond inlassablement : certes « le monde est un cimetière, une mécanique. Il est tout aussi vrai de dire qu’il est une célébration, sans quoi l’art ne serait pas. Le monde est célébration de l’Être ».

Faut-il dans ses dernières lettres lire chez Vadeboncœur une angoisse face à la mort ? Il ne semble pas. Plutôt un regard toujours lucide et le sentiment d’une urgence qui ne se relâche pas, jamais absente de l’œuvre mais devenue plus sensible et qui trouve son expression dans l’acte d’écrire « pour apprendre, pour découvrir, pour réaliser, pour exister davantage ». Faire de Vadeboncœur un mystique ? Encore faudrait-il, puisque le mot apparaît dans ces lettres, savoir quel sens lui donner.

Il se demandait que faire de cette correspondance, pensant même la détruire. Grâce à Yvon Rivard, nous l’avons sous les yeux. Rare, inépuisable aubaine. Plus de 300 lettres échangées par des esprits vigilants et passionnés nous encouragent à cheminer pour notre propre compte. Leur lecture fait du bien.

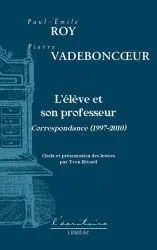

1. Paul-Émile Roy et Pierre Vadeboncœur, L’élève et son professeur, Correspondance (1997-2010), Choix et présentation par Yvon Rivard, Leméac, Montréal, 2013, 563 p. ; 37,95 $.

EXTRAIT

Mercredi 5 février 2003

Un leader ? Mais un leader ne détermine rien par lui-même. Lévesque en était un. Mais notre peuple, d’une part, est viscéralement trop mou ; d’autre part, il est entouré d’obstacles trop puissants. Alors, vous comprenez, un leader… Il déterminerait tout au plus un frisson – un autre frisson ! Il y eut pourtant une occasion : 1976, 1980. Nous l’avons ratée. Malraux, conversant avec De Gaulle : « Il serait temps d’analyser un facteur décisif de l’Histoire : le moment où le courant passe. […] Parfois il s’en va aussi rapidement qu’il est venu. » (Malraux, La corde et la souris, « Folio », Gallimard, 1976.) Maintenant nous sommes passés par-delà.

p. 368-369