« Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j’étais placé était d’une grandeur et d’une noblesse irrésistibles. »

Charles Baudelaire, « Le gâteau », Le spleen de Paris

Magnifique Gaspésie ! Pour beaucoup de Québécois qui n’habitent pas cette vaste région, c’est un lieu emblématique de la nature, de l’évasion, des grands espaces, mais qui fait néanmoins partie d’eux et qu’ils veulent préserver. Pour bien mesurer l’ampleur du territoire gaspésien, rappelons qu’il faut au moins dix heures en voiture pour faire le tour de la péninsule gaspésienne, et ce serait sans s’arrêter, ce qui serait vraiment dommage !

L’attachement au territoire

Les éditions GID sont devenues au fil des décennies l’éditeur régional par excellence au Québec, surpassant même les très officielles Publications du Québec par l’ampleur et la diversité de leur catalogue pour tout ce qui touche les régions du Québec. Peu importe l’endroit où vous résidez, les éditions GID lui auront probablement consacré un ouvrage ; quelques pages auront même peut-être été écrites à propos de votre quartier. Naturellement, la Gaspésie n’a pas échappé à cet inventaire quasi exhaustif. Cinq de leurs ouvrages récents donnent un aperçu d’une Gaspésie réelle, oubliée ou magnifiée. Et d’ailleurs, l’une de leurs premières publications – de l’éditeur Serge Lambert et du photographe Eugen Kedl – offrait déjà, il y a un quart de siècle, un portrait splendide de La Gaspésie1.

Les éditions GID sont devenues au fil des décennies l’éditeur régional par excellence au Québec, surpassant même les très officielles Publications du Québec par l’ampleur et la diversité de leur catalogue pour tout ce qui touche les régions du Québec. Peu importe l’endroit où vous résidez, les éditions GID lui auront probablement consacré un ouvrage ; quelques pages auront même peut-être été écrites à propos de votre quartier. Naturellement, la Gaspésie n’a pas échappé à cet inventaire quasi exhaustif. Cinq de leurs ouvrages récents donnent un aperçu d’une Gaspésie réelle, oubliée ou magnifiée. Et d’ailleurs, l’une de leurs premières publications – de l’éditeur Serge Lambert et du photographe Eugen Kedl – offrait déjà, il y a un quart de siècle, un portrait splendide de La Gaspésie1.

L’image vaut-elle mille mots ?

Comment encapsuler l’infini de l’horizon dans un livre ? Soit par l’image, soit par le texte. On peut tenter de cadrer le paysage par la photographie, qui ne conserve inévitablement qu’une portion du paysage ; on peut aussi le décrire en mots et tenter de le rendre, de le restituer, de le traduire ou sinon de le magnifier par l’imaginaire.

Le voyageur d’autrefois avait le temps de contempler le paysage, en raison de la lenteur du déplacement, mais aussi par sa capacité de reconnaître, d’identifier, de décoder la nature. Il lui était loisible de nommer les espèces d’arbres, le type des cultures et l’état de la végétation, et de savoir le nom des animaux aperçus. De nos jours, beaucoup de citadins traversent à toute vitesse des horizons nouveaux et ne comprennent plus de la même manière le panorama offert à leurs yeux. Beaucoup profitent du voyage pour explorer les images virtuelles de leur téléphone intelligent pendant que défilent les paysages réels.

La vocation de villégiature

Dans une présentation générale allant de la Ristigouche jusqu’à Shigawake (en passant par Carleton-sur-Mer et Bonaventure), Steeve Landry et Magali Deslauriers donnent un portrait assez précis de la Baie-des-Chaleurs, Gaspésie2 : son histoire, ses gens, ses municipalités, les espèces animales parfois inattendues qui y vivent comme le capelan, la méduse, la loquette, le béroé ou encore le chaboisseau, une sorte de caméléon. On fait alterner les photos anciennes et les œuvres d’art actuel montrant par exemple cet immense Cadre naturel de 21 par 34 pieds, conçu par Yves Gonthier non loin de la municipalité de Maria, pour (re)cadrer l’infini du paysage marin qu’il côtoie. Les photographies sous-marines de Mario Longpré sont la révélation de ce bel album : on aurait cru que d’aussi beaux paysages subaquatiques n’existaient que sous les tropiques ! Dans sa préface, Sylvain Rivière rappelle que Maurice Proulx, dans ses documentaires En pays pittoresque. Un documentaire sur la Gaspésie (1938) et La pêche au saumon et à la truite en Gaspésie (1939), surnommait cette région « la Méditerranée canadienne ». On regrette toutefois que le texte accorde si peu d’importance à deux enfants de New Carlisle : l’ancien premier ministre René Lévesque et l’ancien ministre Gérard D. Levesque.

Dans une présentation générale allant de la Ristigouche jusqu’à Shigawake (en passant par Carleton-sur-Mer et Bonaventure), Steeve Landry et Magali Deslauriers donnent un portrait assez précis de la Baie-des-Chaleurs, Gaspésie2 : son histoire, ses gens, ses municipalités, les espèces animales parfois inattendues qui y vivent comme le capelan, la méduse, la loquette, le béroé ou encore le chaboisseau, une sorte de caméléon. On fait alterner les photos anciennes et les œuvres d’art actuel montrant par exemple cet immense Cadre naturel de 21 par 34 pieds, conçu par Yves Gonthier non loin de la municipalité de Maria, pour (re)cadrer l’infini du paysage marin qu’il côtoie. Les photographies sous-marines de Mario Longpré sont la révélation de ce bel album : on aurait cru que d’aussi beaux paysages subaquatiques n’existaient que sous les tropiques ! Dans sa préface, Sylvain Rivière rappelle que Maurice Proulx, dans ses documentaires En pays pittoresque. Un documentaire sur la Gaspésie (1938) et La pêche au saumon et à la truite en Gaspésie (1939), surnommait cette région « la Méditerranée canadienne ». On regrette toutefois que le texte accorde si peu d’importance à deux enfants de New Carlisle : l’ancien premier ministre René Lévesque et l’ancien ministre Gérard D. Levesque.

Même en faisant le tour complet de la péninsule gaspésienne, le visiteur en aurait manqué une portion essentielle : le milieu. Cet immense espace montagneux que décrit Steeve Landry dans Le parc national de la Gaspésie3 correspond à deux grands parcs et réserves naturelles. La première moitié du livre décrit, cartes et photos à l’appui, le parcours des premiers explorateurs de ce massif gaspésien : le trajet de Logan, entre Cap-Chat et New Richmond, qui leur a permis de se rendre au mont Conique. Plus loin, on rappelle qu’avant le gouvernement de René Lévesque, « les droits de pêche ont longtemps appartenu à des familles américaines ». Ce beau livre révèle en partie le secret le mieux gardé de la Gaspésie, avec ses belvédères, son lac glaciaire (le lac aux Américains) et ses particularités forestières comme « la cuve des Mélèzes ». Les photographies d’hiver sont particulièrement spectaculaires.

Le paysage circonscrit dans la photographie

On me permettra une parenthèse théorique avant de parler de l’ouvrage suivant. Dans son livre La chambre claire. Note sur la photographie4, Roland Barthes posait la question, centrale, à savoir : « Que dit la photographie ? » Fondamentalement, la photographie ne veut dire qu’une chose : « Ceci a eu lieu ». Bien sûr, à l’ère de la postvérité et des « faits alternatifs » (sic), l’image peut être truquée ou subtilement modifiée, ou encore innocemment photoshopée ; mais elle est néanmoins censée « dire quelque chose », sinon la vérité, et au départ, celle-ci devrait témoigner d’un état du lieu, d’un moment, voire de personnes qui étaient alors bien présentes.

On me permettra une parenthèse théorique avant de parler de l’ouvrage suivant. Dans son livre La chambre claire. Note sur la photographie4, Roland Barthes posait la question, centrale, à savoir : « Que dit la photographie ? » Fondamentalement, la photographie ne veut dire qu’une chose : « Ceci a eu lieu ». Bien sûr, à l’ère de la postvérité et des « faits alternatifs » (sic), l’image peut être truquée ou subtilement modifiée, ou encore innocemment photoshopée ; mais elle est néanmoins censée « dire quelque chose », sinon la vérité, et au départ, celle-ci devrait témoigner d’un état du lieu, d’un moment, voire de personnes qui étaient alors bien présentes.

C’est un peu dans cette perspective mémorielle que le livre La Baie-des-Chaleurs. Les savoureux accents de la mer5 témoigne d’un lieu typique, mais à un siècle de distance. Comme dans tous les albums de la collection « 100 ans noir sur blanc », Pascal Alain commente des images rares captées au début du XXesiècle : le nouveau village à peine défriché de Saint-Elzéar, non loin de Bonaventure, ou encore un pont ferroviaire (en anglais : trestle [prononcez : trécel]), en construction, à Shigawake.

Cofondateur du journal mensuel Graffici, consacré à la vie gaspésienne, Pascal Alain a publié plusieurs livres sur cette région. Ses légendes d’un paragraphe contextualisent utilement chacune des photographies choisies ; celles-ci sont indispensables pour donner du sens à ces événements d’un autre temps qui, autrement, risqueraient d’être incompréhensibles.

Les photographes dont les œuvres sont ici reproduites avaient fait leurs preuves : le cinéaste-documentariste Herménégilde Lavoie (1908-1973), mais aussi la photojournaliste new-yorkaise Lida Moser (1920-2014) – pour le magazine Life – et même le pamphlétaire Arthur Buies (1840-1901), ardent promoteur de la colonisation et par ailleurs auteur d’une brochure, La vallée de la Matapédia6.

La rephotographie

À ne pas confondre avec la reprographie, la rephotographie consiste à recréer le cadrage exact d’une photo plus ou moins ancienne, habituellement à plusieurs décennies d’intervalle, pour permettre une comparaison entre le passé et le présent d’un même lieu, et ainsi constater le ou les changements, le passage du temps. Devenus les spécialistes du beau livre au Québec, le géographe Henri Dorion et l’historien-photographe Pierre Lahoud ont survolé le territoire gaspésien afin de rephotographier, à près d’un siècle d’intervalle, les dizaines d’endroits immortalisés par l’aviateur français Jacques de Lesseps (1883-1927). Tout le livre Paysages gaspésiens : de Lesseps-Lahoud 1927-20177 aligne, à gauche et à droite, deux clichés d’un même paysage vu du ciel. Le résultat est saisissant : cette nature n’a pas beaucoup changé, mais certaines des municipalités se sont développées. Henri Dorion et Pierre Lahoud ont produit une infinité de livres de photographies aériennes de partout au Québec ; celui-ci est particulièrement réussi. Vue du ciel, la Baie-des-Chaleurs est magnifiée.

À ne pas confondre avec la reprographie, la rephotographie consiste à recréer le cadrage exact d’une photo plus ou moins ancienne, habituellement à plusieurs décennies d’intervalle, pour permettre une comparaison entre le passé et le présent d’un même lieu, et ainsi constater le ou les changements, le passage du temps. Devenus les spécialistes du beau livre au Québec, le géographe Henri Dorion et l’historien-photographe Pierre Lahoud ont survolé le territoire gaspésien afin de rephotographier, à près d’un siècle d’intervalle, les dizaines d’endroits immortalisés par l’aviateur français Jacques de Lesseps (1883-1927). Tout le livre Paysages gaspésiens : de Lesseps-Lahoud 1927-20177 aligne, à gauche et à droite, deux clichés d’un même paysage vu du ciel. Le résultat est saisissant : cette nature n’a pas beaucoup changé, mais certaines des municipalités se sont développées. Henri Dorion et Pierre Lahoud ont produit une infinité de livres de photographies aériennes de partout au Québec ; celui-ci est particulièrement réussi. Vue du ciel, la Baie-des-Chaleurs est magnifiée.

Vers l’abstraction

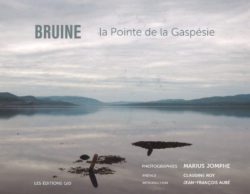

Le lecteur devra faire un acte de foi : les photographies prises et réunies par Marius Jomphe ne sont ni identifiées ni légendées. Et contrairement au livre de Pascal Alain paru dans la collection « 100 ans noir sur blanc », il n’y a pas âme qui vive dans Bruine. La pointe de la Gaspésie8. Que voit-on ? La nature gaspésienne à perte de vue : la mer, les montagnes, la végétation, l’horizon. L’infini. Récifs, plages enneigées, couches de varech, goémon, carragheen. Motifs et reflets. L’observateur passe de l’immensité au plus petit détail. Nous saisissons le goût de l’abstraction. À l’opposé d’un guide touristique, Bruine. La pointe de la Gaspésie troque la précision pour l’évocation, le vague, l’indéfini. Les œuvres de Marius Jomphe sont magnifiques : composition intelligente, harmonie des teintes. Les commentaires sont minimalistes mais toujours instructifs, par exemple par la délimitation précise du lieu exploré et décrit en images : « […] exclusivement de la pointe de la Gaspésie, de Cap-des-Rosiers à Coin-du-Banc, près de Percé ». Dans son épilogue d’une ligne, Marius Jomphe écrit : « La réalité est jaillissement ». Grâce aux photos de Marius Jomphe, les éditions GID ont réussi un vrai livre d’art, avec une couverture rigide – chose rare dans l’édition québécoise – et des images occupant systématiquement une pleine page. On aurait presque l’impression de visiter une exposition de photos dans une galerie d’art actuel.

Le lecteur devra faire un acte de foi : les photographies prises et réunies par Marius Jomphe ne sont ni identifiées ni légendées. Et contrairement au livre de Pascal Alain paru dans la collection « 100 ans noir sur blanc », il n’y a pas âme qui vive dans Bruine. La pointe de la Gaspésie8. Que voit-on ? La nature gaspésienne à perte de vue : la mer, les montagnes, la végétation, l’horizon. L’infini. Récifs, plages enneigées, couches de varech, goémon, carragheen. Motifs et reflets. L’observateur passe de l’immensité au plus petit détail. Nous saisissons le goût de l’abstraction. À l’opposé d’un guide touristique, Bruine. La pointe de la Gaspésie troque la précision pour l’évocation, le vague, l’indéfini. Les œuvres de Marius Jomphe sont magnifiques : composition intelligente, harmonie des teintes. Les commentaires sont minimalistes mais toujours instructifs, par exemple par la délimitation précise du lieu exploré et décrit en images : « […] exclusivement de la pointe de la Gaspésie, de Cap-des-Rosiers à Coin-du-Banc, près de Percé ». Dans son épilogue d’une ligne, Marius Jomphe écrit : « La réalité est jaillissement ». Grâce aux photos de Marius Jomphe, les éditions GID ont réussi un vrai livre d’art, avec une couverture rigide – chose rare dans l’édition québécoise – et des images occupant systématiquement une pleine page. On aurait presque l’impression de visiter une exposition de photos dans une galerie d’art actuel.

Avant de partir

Comment réagira le voyageur du XXIe siècle devant ces paysages gaspésiens tels que recadrés dans ces cinq ouvrages ? À distance, il pourra les lire, les examiner, tenter de les localiser dans le but de s’y rendre un jour. Pour avoir l’impression chimérique « d’être dans la photo », comme par magie. Une fois sur place, il prendra un selfie ! Pour pouvoir dire ensuite : j’y étais ! L’espace d’un moment. Ensuite il retournera à ses livres d’images.

Image 1 – Le pic de l’Aube offre l’une des vues les plus spectaculaires du parc national de la Gaspésie. Le parc national de la Gaspésie; p. 150 (note 3).

Photo : Mathieu Charbonneau.

Image 2 – Paul Gouin accompagnant Lida Moser en Gaspésie, en 1950. La Baie-des-Chaleurs. Les savoureux accents de la mer; p. 28 (note 5).

Photo : Lida Moser. Source : BAnQ Québec, Fonds Lida Moser.

Image 3 – Un dimanche de septembre à Maria autour du Cadre naturel de Yves Gonthier (acier, 21 x 34 pi). Baie-des-Chaleurs, Gaspésie; p. 92 (note 2).

Photo : Magali Deslauriers.

1. Serge Lambert et Eugen Kedl, La Gaspésie, GID Design, Québec, 1994.

2. Steeve Landry et Magali Deslauriers, Baie-des-Chaleurs, Gaspésie, GID, Québec, 2017, 177 p. ; 39,95 $.

3. Steeve Landry, Le parc national de la Gaspésie, GID, Québec, 2016, 179 p. ; 39,95 $.

4. Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Cahiers du cinéma/Gallimard/Seuil, Paris, 1980.

5. Pascal Alain, La Baie-des-Chaleurs. Les savoureux accents de la mer, GID, coll. « 100 ans noir sur blanc », Québec, 2019, 207 p. ; 34,95 $.

6. Arthur Buies, Chroniques, vol. 2., édition critique par Francis Parmentier, Bibliothèque du Nouveau Monde, Montréal, 1991.

7. Pierre Lahoud et Henri Dorion, Paysages gaspésiens : de Lesseps-Lahoud 1927-2017, GID, Québec, 2018, 239 p. ; 39,95 $.

8. Marius Jomphe, Claudine Roy et Jean-François Aubé, Bruine. La pointe de la Gaspésie, GID, Québec, 2018, non paginé ; 49,95 $.

EXTRAITS

[…] les limites qui ont été données par l’État à la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine diffèrent de celles que l’on attribue généralement à la Gaspésie, une région dont on dit souvent qu’elle ‘commence à la rivière Matapédia’.

Pierre Lahoud et Henri Dorion, Paysages gaspésiens : de Lesseps-Lahoud 1927-2017, p. 9

C’est alors qu’à la suite de Cartier, arrivèrent les réfugiés acadiens fuyant la déportation, les Jersiais flairant la bonne affaire, les loyalistes galonnés, suivis bientôt des Irlandais fuyant la famine de la pomme de terre, et des Écossais qui n’en menaient pas beaucoup plus large, rejoints à leur tour par les Canayens affamés cherchant une terre d’asile où s’implanter entre mer et montagne pour y rassasier leur famille n’en finissant plus de finir de s’agrandir pour peupler le pays à tour de bras d’enfants, qui à leur tour accoucheraient d’un pays fabuleux tiré de la mer en friche et des terres de roche, à grands coups d’espérance dans le rinquier de la survie.

Sylvain Rivière, préface de Baie-des-Chaleurs, Gaspésie, p. 9

Aucune technique n’est plus adaptée à la captation du réel que la photographie, la caméra étant un appareil d’enregistrement de la lumière réfléchie par le sujet.

Marius Jomphe, Bruine: la Pointe de la Gaspésie, n.p.

Il ne suffit pas d’avoir un bon appareil pour être un excellent photographe. Il faut être capable de repérer la beauté de ce monde et, surtout, avoir ce don essentiel d’être au bon endroit, au bon moment.

Steeve Landry, Le parc national de la Gaspésie, p. 9

Appuyer sur le déclencheur de l’appareil photo à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle n’exige pas la même préparation ou la même émotion qu’aujourd’hui.

Pascal Alain, La Baie-des-Chaleurs. Les savoureux accents de la mer, p. 13