En 1966 les lecteurs de Gallimard, intrigués et perplexes, prennent connaissance de 198 dessins que leur a envoyés, en s’excusant de son « insolence », un jeune inconnu québécois. Ils demeurent longtemps dans les tiroirs d’où ils ressortent après le succès explosif de L’avalée des avalés.Au terme de péripéties rocambolesques et compliquées, ils sont finalement publiés en un fort beau livre sous le titre très ducharmien de Lactume1au moment même de la mort de leur auteur.

Quelle importance Ducharme attribuait-il à ces dessins et à leur publication, ont-ils une véritable valeur artistique, que pouvons-nous y voir, enrichissent-ils notre connaissance de leur auteur ? « J’ai mis toute ma liberté et tout mon amour dans des dessins », écrit-il dans les marges, ce qui répond à la première question et nous engage à regarder de plus près ce qu’un « gallimardien » dans l’entourage de Raymond Queneau n’était pas loin de considérer comme « du pop-art mal digéré ». Complément pictural de l’œuvre romanesque et théâtrale, confirmation de talents divers, révélation d’autres facettes, incitation à une lecture au deuxième degré : tout cela à la fois.

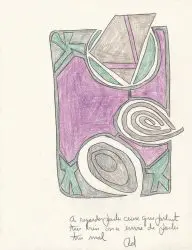

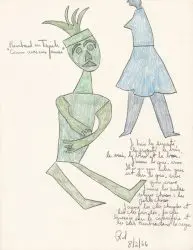

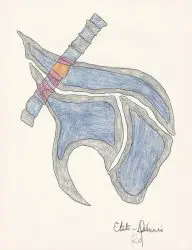

Nous connaissions déjà des collages qui avaient été exposés. Ici les dessins jaillissent d’abondance par l’emploi exclusif de crayons de couleur. Notre étonnement est immédiat, qui vaudrait aussi pour la lecture de ses livres : « Où va-t-il chercher tout ça ? » Le crayon ne permet pas des éclats appuyés, des reliefs frappants mais donne des accords qui ne sont pas simples effets du hasard : gris et rose (fréquent), violet et vert, orange et brun. Pas de flous, de dégradés, de mélanges mais des aplats nettement circonscrits par un trait précis, minutieux, sans remords, qui n’hésite pas et qui projette le dessin vers nous. Les formes semblent surgir spontanément en une invention jamais à court et cependant elles donnent l’impression de savoir où elles vont. Peu de figures humaines, si ce n’est un joueur de hockey et une jeune femme en pied, le plus souvent des masques et des totems, rarement des allusions à du vivant et à de l’organique. Avant tout de l’abstraction. Ces dessins évoquent des graffiti ou, mieux, des tags sur les murs ou des lettres ornées des miniatures médiévales. Association plus hardie : les entrelacs d’une vertigineuse complexité du célèbre livre de Kells irlandais.

Nous connaissions déjà des collages qui avaient été exposés. Ici les dessins jaillissent d’abondance par l’emploi exclusif de crayons de couleur. Notre étonnement est immédiat, qui vaudrait aussi pour la lecture de ses livres : « Où va-t-il chercher tout ça ? » Le crayon ne permet pas des éclats appuyés, des reliefs frappants mais donne des accords qui ne sont pas simples effets du hasard : gris et rose (fréquent), violet et vert, orange et brun. Pas de flous, de dégradés, de mélanges mais des aplats nettement circonscrits par un trait précis, minutieux, sans remords, qui n’hésite pas et qui projette le dessin vers nous. Les formes semblent surgir spontanément en une invention jamais à court et cependant elles donnent l’impression de savoir où elles vont. Peu de figures humaines, si ce n’est un joueur de hockey et une jeune femme en pied, le plus souvent des masques et des totems, rarement des allusions à du vivant et à de l’organique. Avant tout de l’abstraction. Ces dessins évoquent des graffiti ou, mieux, des tags sur les murs ou des lettres ornées des miniatures médiévales. Association plus hardie : les entrelacs d’une vertigineuse complexité du célèbre livre de Kells irlandais.

Les formes ont tendance à se replier, à s’enrouler pour protéger un contenu, une gestation. À l’opposé, d’autres formes, ouvertes celles-là, se hérissent de flèches, lances, griffes, crocs acérés, épines de cactus. Évidemment une aubaine pour une lecture psychanalytique, mais l’auteur nous devance, non sans ironie ! « Les courbes sont signe de paresse, de douceur et de faiblesse. Les pointes sont signe d’angoisse, de méchanceté et de force. » Plus simplement s’accuse l’opposition entre le retrait, la recherche d’un abri et un mouvement à la fois agressif et défensif dans la relation avec le monde extérieur.

Ces dessins portent une inscription qui pourrait être un titre, une phrase, quelques mots comme une légende qui en indiquerait le sens, mais il faut être sur ses gardes avec Ducharme ! Ici elle n’indique rien, elle est sans rapport visible avec le dessin si ce n’est qu’elle lui ajoute de l’insolite, parfois du saugrenu, souvent du cocasse.

L’ensemble est à prendre pour ce qu’il se donne, spontané, gratuit, « in-attendu », « ines-péré », dans sa multiplication, voire sa prolifération. Ce pourrait être une résurgence de dada mais à la différence de celui-ci, sans esprit de système. Plutôt dans la ligne de Queneau ou de Jarry ou des « cadavres exquis » surréalistes, ou de certains dessins de Klee si on veut trouver à Ducharme dessinateur et créateur non des modèles mais des devanciers.

L’ensemble est à prendre pour ce qu’il se donne, spontané, gratuit, « in-attendu », « ines-péré », dans sa multiplication, voire sa prolifération. Ce pourrait être une résurgence de dada mais à la différence de celui-ci, sans esprit de système. Plutôt dans la ligne de Queneau ou de Jarry ou des « cadavres exquis » surréalistes, ou de certains dessins de Klee si on veut trouver à Ducharme dessinateur et créateur non des modèles mais des devanciers.

Pas de programme certes, avant tout du plaisir pris à un jeu mais une orientation manifeste : subvertir la tradition culturelle en ce qu’elle impose de cohérence, de logique, de tradition éprouvée, de rationnel et de sérieux. Ce livre nous met en présence d’une double genèse dans le scriptural et le pictural. Bien éloignée cependant d’un Roland Giguère pratiquant de concert la poésie et la gravure avec une égale maîtrise et une même passion. Nous sommes ici dans un tout autre registre. Ducharme prêche par l’exemple, et seulement par l’exemple : nous recevons un legs culturel et nous en faisons ce que nous voulons ! Lui-même choisit de le traiter avec impertinence en moquant les conventions, en mettant à nu l’engendrement des deux langages, en mêlant les niveaux, le précieux et le prosaïque (« Shakespeare me fait penser à Milk shake et banana split »). « À moi le prix nobel de la désinvolture », s’écrie-t-il fièrement. S’il n’a pas l’intention de faire une œuvre dans Le Lactume, il est fort conscient de sa démarche.

Des torrents de louanges et de gloses se sont déversés sur Ducharme, et en toute légitimité. Cependant on ne peut pas ne pas voir les pièges que l’œuvre n’évite pas toujours, que ce soit dans les romans, les pièces de théâtre ou dans les dessins. Il arrive que son abondance et sa richesse mêmes s’inversent. Elles étonnent, séduisent, déclenchent l’admiration puis elles submergent et irritent quand l’invention verbale ou picturale se fait surcharge, qu’elle devient une mécanique qui tourne à vide ou qu’elle se dérègle.

Il faut alors se rappeler, non seulement l’importance prise par Ducharme dans la modernisation et l’expansion de la culture québécoise, mais aussi à travers le jeu et la dérision la part de souffrance, de solitude, de révolte dont l’œuvre s’est nourrie. Rimbaud est nommé au détour d’une phrase : ce n’est pas là non plus un hasard. Le sentiment d’être étranger dans la société où il a vécu en disant ses refus et sa recherche pathétique de repères.

Il faut alors se rappeler, non seulement l’importance prise par Ducharme dans la modernisation et l’expansion de la culture québécoise, mais aussi à travers le jeu et la dérision la part de souffrance, de solitude, de révolte dont l’œuvre s’est nourrie. Rimbaud est nommé au détour d’une phrase : ce n’est pas là non plus un hasard. Le sentiment d’être étranger dans la société où il a vécu en disant ses refus et sa recherche pathétique de repères.

Il faut alors relire sa profession de foi : « […]je hais la sécurité, la propreté, le bon, le vrai, le bien et le beau, j’aime le qui-vive, il n’y a que celui qui est sur le qui-vive quivive,j’aime les seules vraies choses, les petites choses, les clefs chaudes et les clefs froides, les clefs laissées sur le calorifère et les clefs tombées dans la neige » (je souligne). Parler de provocation serait bien insuffisant. Ducharme assume ses choix. Parmi tant d’autres, l’image la plus attachante, la plus féconde que laisse Le Lactume : celle du libertaire.

1. Réjean Ducharme, Le Lactume,inédit présenté par Rolf Puls, Du passage, Outremont, 2017, 246 p. ; 44,95 $.