Après La démocratie, j’aime ça ! (1997) et La démocratie, je la reconnais ! (1998), Laurent Laplante nous revient avec deux nouveaux volumes : La démocratie, je l’invente ! et La démocratie, je l’apprends !. Quatre albums destinés à un jeune lectorat, auxquels il convient d’accorder son suffrage.

Si vous avez offert à votre enfant Le banquet et La République de Platon, l’Antigone de Sophocle, Par-delà le Bien et le Mal de Nietszche, et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et qu’il s’y est plongé sans sourciller, les lisant et les assimilant in extenso, alors là, évidemment je capitule ! Mais nous en conviendrons, il est très souvent malaisé de formuler naturellement les constructions intellectuelles d’un régime politique, d’expliquer clairement des notions qui renvoient à une réalité empirique, d’« établir » que certaines valeurs ne fluctuent pas avec nos évaluations individuelles mais sont bien des étalons invariables. Comment transmettre à des enfants, avec la partie la plus élevée de l’âme (l’intellect), l’Idée ou idéal qui explique et engendre les réalités sensibles ? D’un côté, il y a la raison, pour expliquer la structure et le mode de fonctionnement des sociétés ; de l’autre, la référence à des normes universelles (les droits de la personne, par exemple) qui permet d’évaluer la valeur d’une loi ou d’une institution.

La démocratie (du grec dêmokratia, de dêmos, « peuple », et kratein, « commander ») est l’un des concepts politiques les plus anciens de l’humanité, inventé et mis en pratique par les Grecs. Mais on le sait, si la démocratie antique a préfiguré certains principes de la démocratie moderne, son emprise a été dérisoire sur l’avènement des premières démocraties libérales à la fin du XVIIIe siècle : « En voyant que le mot démocratie est construit avec deux mots grecs, bien des gens disent tout de suite : – Ce sont les Grecs qui ont inventé la démocratie ! – Il y a du vrai là-dedans, mais n’exagérons pas. Oui, les Grecs, surtout ceux de la ville d’Athènes, ont inventé une sorte de gouvernement par le peuple. Malheureusement, ils ont décidé que seulement certaines personnes faisaient partie du peuple !1 » Sont ainsi exclus les femmes, les esclaves, les étrangers, les pauvres Ce n’est donc pas cette référence historique si souvent évoquée qu’a choisie pour commencer Laurent Laplante. S’il évoque les « Anciens », c’est pour dire que « veto » signifie en latin « je m’oppose2 », pour enseigner ainsi quelques notions d’étymologie en incitant l’enfant à se familiariser avec la famille des « Cratie » : « Quand on veut dire qui gouverne ou qui décide, on prend le nom de ceux qui décident [plouto ; aristo ; géronto ; démo ] et on le colle au mot cratie3 » – un jeu d’enfant ! Les démonstrations de l’auteur, si elles puisent parfois des exemples dans l’Antiquité, sont pourtant résolument ancrées dans notre temps. Puisque l’unique forme de gouvernement reconnaissant la souveraineté du peuple est fondée sur une certaine conception de l’Homme qu’elle considère comme individuellement capable de prendre en charge son destin, il s’agit donc ici pour l’auteur de susciter par l’exemple une certaine responsabilisation individuelle et surtout de développer la nature investigatrice de l’enfant.

Des livres citoyens

« Liberté, égalité, fraternité » : trois mots emblématiques au frontispice de la République française qui ont fait le tour du monde et dont Laurent Laplante s’emploie à élucider, pour son jeune lectorat, la réalité. À l’aide d’exemples concrets, en adaptant de grands principes – le suffrage universel par exemple – à l’univers familier de l’enfant – l’élection d’un conseil de classe –, l’auteur explicite ce que sont les réalités d’un « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » et avertit surtout des écueils et des écrans de fumée par lesquels tout citoyen, « jeune » ou « vieux », peut se laisser abuser.

Quand Laurent Laplante veut évoquer la liberté, il ne s’en tient pas à une définition « primaire » : l’histoire d’« Ulysse-le-rusé » confronté au piège irrésistible que lui tendent les sirènes est à cet égard très révélatrice. Demandant conseil à Circé, notre héros grec se voit répondre : « Tu seras libre si tu es attaché » ; et en effet, lié au mât de son navire, il entendra le chant des sirènes mais n’y succombera pas. Et Laurent Laplante de conclure, avec exigence, qu’être libre, « c’est parfois limiter sa liberté4 ».

Dans La démocratie, je l’invente !, il propose ainsi à ses jeunes lecteurs de faire partie du Grand Club Démocratique où ils auront les mêmes droits et la même liberté que tous les autres membres, à ceci près qu’ils auront également un devoir : celui de solidarité. Quel symbole plus marquant, pour la figurer, qu’une cordée d’alpinistes, « la fraternité à son plus beau5 » ? Pourquoi ne pas s’inspirer du règne animal, aussi, de ce que Laurent Laplante nomme joliment « le grand orchestre des oies blanches » ou la « monarchie apicole » ? Parce que si « les bêtes peuvent accomplir de belles choses », l’homme peut accomplir des « choses libres » : on le voit, le discours est loin d’être candide6 .

D’ailleurs, l’auteur ne laisse rien au hasard : il y a démocratie et démocratie ; rien de mieux qu’un petit périple pour savoir « comment notre belle plante se développe quand elle grandit dans un autre climat [ ] : un voyage en Suisse, un petit séjour en Israël, un petit coup d’œil sur la Californie7 ». Voyageons donc et ouvrons les yeux sur d’autres réalités, histoire de comprendre ce qui différencie le Canada d’autres démocraties libérales, ce qui différencie un chancelier d’un président de la République même si en démocratie, « il faut une élection ; il faut que les électeurs puissent vraiment choisir ; il faut que les élections reviennent régulièrement ». Bon ! On n’est pas à l’abri pour autant, malgré ces beaux principes, de ce que dénonçait Félix Leclerc : « La veille des élections / Il t’appelait fiston / Le lendemain, comme de raison / Il avait oublié ton nom…8 » Comparaison n’est pas toujours raison ; mais nous pourrions toujours répondre, ainsi que La Fontaine : « Contentons-nous [de ce régime], de peur d’en rencontrer un pire » ; ou nous inspirer de cette jolie formule que cite précisément Laurent Laplante : « Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console9 » ! Le très gros avantage qu’offrent ces albums, c’est justement qu’ils ont été réalisés au Québec ; ils sont ainsi adaptés au jeune lectorat d’ici. Si l’on cherche, dans les récentes parutions, des ouvrages destinés aux jeunes qui traitent de démocratie, on trouvera par exemple une trilogie fort bien faite, parue au Seuil, à la maquette élégante et aérée, dont le premier volume s’intitule Liberté et les deux suivants respectivement Égalité et Fraternité Mais, bien entendu, les publications françaises renverront nécessairement à des réalités « hexagonales », voire européennes, tandis que dans ces albums écrits par Laurent Laplante et édités à Sainte-Foy, le lecteur ne risquera pas le moindre dépaysement : d’emblée, il sera chez lui. Il en est des grandes idées comme des plantes ; elles ne prospèrent pas sans des soins attentifs. Et nous sommes tous invités à cultiver notre jardin, que tout un chacun est apte à entretenir à condition toutefois d’y reconnaître et d’en extraire les épines et d’en arroser quotidiennement les jeunes pousses.

Éducation et récréation

L’enfant n’a pas toujours été considéré comme un être doué de raison. L’« enfant » (du latininfans), étymologiquement, est celui « qui ne parle pas » ; a fortiori, il ne lit pas non plus. Curieuse coïncidence – mais en est-ce une ? – l’édition pour la jeunesse et les démocraties occidentales sont apparues au même moment. Quand John Newbery ouvre à Londres en 1750 une Juvenile Library, la première à se consacrer uniquement à l’édition et à la diffusion de livres pour la jeunesse, il invente un concept qui est de faire de l’enfant le héros de l’histoire, de l’y associer en quelque sorte. Jules Verne a plus tard l’ambition savante de truffer ses narrations de développements pédagogiques dont le propos est moins de faire rêver le lecteur que de lui transmettre des connaissances ; la collection dans laquelle paraissent ses œuvres s’appelle d’ailleurs le « Magasin d’éducation et de récréation »… S’instruire en se divertissant, voilà bien sûr un noble dessein, encore qu’il faille très sérieusement s’interroger sur la confusion de plus en plus répandue actuellement dans l’édition jeunesse entre pédagogie et démagogie, entre la promesse de transmettre un quelconque savoir et la faiblesse de vouloir plaire à tout prix.

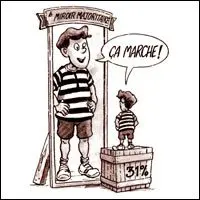

Il n’est pas anodin que l’image ait accaparé ces derniers temps le « marché » de l’édition pour la jeunesse, au détriment parfois du texte confié de plus en plus souvent à des rédacteurs peu inspirés. Or, le défi qu’a relevé Laurent Laplante est d’expliquer aux jeunes la politique, au sens noble du terme, par l’écrit, sans se départir du souci constant de rester en éveil, du « besoin inextinguible […] de savoir », selon les mots de Zola, nécessités que l’auteur cherche à partager avec son jeune auditoire. Du reste, il écrivait récemment dans un article publié par Nuit blanche10, que « comme le veut la mode, [certains] albums privilégient une mise en page éclatée, arborescente, constamment rebelle à tout déploiement linéaire. On fait dans la stroboscopie. L’exposé y gagne en vivacité, il y perd en rationalité et en vision synthétique. Le jeune lecteur risque de sortir de l’exercice avec une masse d’informations en pièces détachées, mais sans balises claires pour bâtir son interprétation ». On l’a vu, Laurent Laplante s’est attaché à éviter ce redoutable écueil. Le plan d’ensemble de ses ouvrages est parfaitement maîtrisé et offre une progression régulière : les balises sont là, qui jalonnent le parcours, non comme des panneaux d’interdiction formelle mais comme des indications tout au long des sentiers d’une randonnée instructive. Soulignons d’ailleurs que Laurent Laplante est assisté graphiquement (« avec précision » !) de Paul Berryman, l’illustrateur inspiré de ces quatre albums. Quand Laurent Laplante évoque, par exemple, le rôle de la presse, c’est pour écrire que « dans le système politique de 1867, les hommes politiques et les journalistes s’entendaient trop bien ou très mal ». Et le dessinateur de « croquer » un microphone sur pied, affublé d’une pancarte : « 1 heure : très cher. 2 heures : très très cher. 3 heures : pas achetable11 » !

Laurent Laplante sait d’ailleurs, à l’occasion, placer la barre très haut. Dans La démocratie, j’aime ça !, le jeune auditoire est mis en garde contre les « illusions de la démocratie » car il lui faudra encore savoir démêler l’apparent du vrai. Ainsi faut-il tenter de garder son libre arbitre, à l’instar de ce petit mouton noir dessiné par Paul Berryman qui dit « Pas moi !12 » du haut de sa falaise, quand tous ses petits congénères, les moutons uniformément blancs, se jettent sans raisonner dans le vide à la suite du premier d’entre eux.

Laurent Laplante n’est pas davantage complaisant quand il écrit par exemple : « Le problème, c’est que l’ONU parle beaucoup de démocratie, mais en oubliant parfois de devenir elle-même complètement démocratique » ; et de poursuivre en disant que « les cinq pays qui font en permanence partie du Conseil de sécurité sont plus égaux que les autres »… Le jeune lecteur est toujours intelligemment placé par l’auteur face à un dilemme : « Si l’on pense que le droit de veto n’a pas sa place en démocratie, qu’on le fasse disparaître. Qu’en penses-tu, toi ?13 ». L’énoncé du problème, s’il appelle une réponse argumentée, réclame avant tout une réflexion, ce pouvoir qu’offre la liberté démocratique de forger sa propre détermination ; car, ainsi que le rappelle in finel’auteur, « en démocratie, ton opinion a autant de valeur que la mienne14 ».

« La grande faute des éducateurs, écrivit Jacques de Lacretelle dans Idées dans un chapeau, est qu’ils ne se rappellent jamais assez bien qu’ils furent eux-mêmes des enfants. » Avouant avec humour avoir célébré l’an dernier le cinquantième anniversaire de ses seize ans, Laurent Laplante possède précisément ce qu’écrire pour les jeunes requiert : de l’énergie (« force en action ») et de la connivence (« clin d’œil ») qui ne verse jamais toutefois dans une commode indulgence. Laurent Laplante sait manier le Verbe aussi bien que l’Idée : le premier est à la portée du lectorat, jamais abscons mais simple et clair, cependant que la seconde porte toute l’ambition de chaque ouvrage : permettre à l’enfant d’exercer son sens critique, c’est-à-dire, selon les Grecs, de discerner.

L’auteur parangonne, argumente, fournit notions et quintessences, avant de lâcher dans ce qu’il est convenu d’appeler une initiation ludique : « À toi de décider » ; car la liberté, explique-t-il sans faillir, peut être aussi d’expression ou d’opinion. Les albums de Laurent Laplante ne sont pas de ces dictionnaires affétés qui renseignent et informent mais ne font rien comprendre. Au contraire, ils ont l’ambition d’organiser les savoirs et d’en tirer un sens. On ne saurait que vivement les recommander à toute la famille ; tandis que les « petits » assimileraient leurs gammes, les « grands » réviseraient profitablement leurs classiques.

1. La démocratie, j’aime ça !, p. 19.

2. La démocratie, je la reconnais !, p. 42.

3. La démocratie, j’aime ça !, p. 20.

4. La démocratie, je l’invente !, p. 11-12.

5. Ibid., p. 18.

6. Ibid., p. 24-25-26.

7. La démocratie, je la reconnais !

8. Ibid., p. 5.

9. La démocratie, j’aime ça !,

10. « De quoi envier la jeunesse », Nuit blanche, n° 79. p. 41.

11. La démocratie, je l’apprends !, p. 30.

12. La démocratie, j’aime ça !, p. 41.

13. La démocratie, je la reconnais !, p.42.

14. Ibid., p. 43.