Quiconque a connu Planète, Mad ou Hara Kiri sait qu’il arrive aux revues de porter l’air du temps. L’affirmation vaut pleinement pour Mainmise.

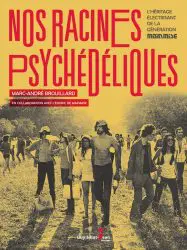

Le nom de la revue, lancée en 1970, avait toutefois quelque chose d’inquiétant qui tient de la prise de possession, de l’emprise et de la mise sous contrôle, bien que le sens le plus ancien du mot fasse plutôt état de la manumission, c’est-à-dire de l’affranchissement des serfs. On retrouvera un peu de tout cela dans l’éloquent ouvrage Nos racines psychédéliques1 que Marc-André Brouillard a récemment fait paraître, en collaboration avec certains membres de l’équipe du grand magazine contre-culturel des années 1970, entre autres Christine L’Heureux, Michel Bélair, Ginette Paris et Christian Allègre. « Collaboration », le mot est central : on est invité à entrer dans Mainmise comme dans un moulin, sans frapper, à se glisser dans une aventure collective.

La volonté d’affranchissement qui préside à Mainmise et à tout le mouvement contre-culturel est claire, absolue. Au tournant des années 1960-1970, l’Occident fonce dans le mur. À l’ombre, sinon dans l’angle mort de ceux qui bombardent alors le Vietnam au napalm, qui nous gavent de cochonneries, inféodent les femmes aux hommes et inclinent à concevoir à leur service le système d’éducation, on voit poindre une autre manière de penser, de vivre, de respirer, d’aimer, d’habiter, d’apprendre. Dit autrement, ce qui germe et éclôt, c’est « cette nouvelle culture teintée de sexe, de drogue, de renouveau de la vie spirituelle, rurale et collective ». La chose se vit d’ailleurs en direct, d’un numéro à l’autre, au gré des thèmes retenus : le pot, la vie dans une commune, la libération sexuelle, « l’alimentation pleine conscience », l’élévation spirituelle, le hatha yoga, le rock, le Kébek utopik, etc. On compte même un « Spécial bonnes femmes » (mai 1974) dont le titre en fera aujourd’hui sourciller plus d’un : l’un des principaux intérêts de Nos racines psychédéliques tient à la réunion, d’une part, des mots, expressions, images et inventions de l’époque (ah ! ce qu’on tripait !) et, d’autre part, des commentaires, voire des rectificatifs dont on les assortit maintenant. L’écart entre les uns et les autres montre qu’à certains égards le Temps a fait du surplace et que le progrès a pris cet autobus dans lequel on est prié d’avancer en arrière. Au passage, on rira en présence çà et là d’une métaphore qui s’est égarée dans le couloir du temps, telle « le transistor de la sensualité ».

La volonté d’affranchissement qui préside à Mainmise et à tout le mouvement contre-culturel est claire, absolue. Au tournant des années 1960-1970, l’Occident fonce dans le mur. À l’ombre, sinon dans l’angle mort de ceux qui bombardent alors le Vietnam au napalm, qui nous gavent de cochonneries, inféodent les femmes aux hommes et inclinent à concevoir à leur service le système d’éducation, on voit poindre une autre manière de penser, de vivre, de respirer, d’aimer, d’habiter, d’apprendre. Dit autrement, ce qui germe et éclôt, c’est « cette nouvelle culture teintée de sexe, de drogue, de renouveau de la vie spirituelle, rurale et collective ». La chose se vit d’ailleurs en direct, d’un numéro à l’autre, au gré des thèmes retenus : le pot, la vie dans une commune, la libération sexuelle, « l’alimentation pleine conscience », l’élévation spirituelle, le hatha yoga, le rock, le Kébek utopik, etc. On compte même un « Spécial bonnes femmes » (mai 1974) dont le titre en fera aujourd’hui sourciller plus d’un : l’un des principaux intérêts de Nos racines psychédéliques tient à la réunion, d’une part, des mots, expressions, images et inventions de l’époque (ah ! ce qu’on tripait !) et, d’autre part, des commentaires, voire des rectificatifs dont on les assortit maintenant. L’écart entre les uns et les autres montre qu’à certains égards le Temps a fait du surplace et que le progrès a pris cet autobus dans lequel on est prié d’avancer en arrière. Au passage, on rira en présence çà et là d’une métaphore qui s’est égarée dans le couloir du temps, telle « le transistor de la sensualité ».

T’as d’beaux chakras, tu sais

Du point de vue actuel, foncer dans le mur revient à parcourir sans cesse la moitié du chemin qui nous en sépare, ce qui tient du cauchemar, qu’on s’aide ou non d’un joint pour réfléchir à la question jadis énoncée par Zénon d’Élée. Au tournant des années 2010-2020, alors qu’on entre dans l’ère du cannabis décriminalisé (à l’ère du Verseau a succédé celle de la Pipe à eau), il n’en est pas moins utile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. La légalisation en question était d’ailleurs demandée dès 1971, à titre d’adjuvant à la libération des corps et des esprits, ce qui n’incluait pas que l’État tienne boutique ! En lieu et place, un mode d’emploi, un atelier de création de pipes à hasch en fruits, diagrammes à l’appui. Stratagème bien utile quand la police fait irruption et ne trouve alors rien d’autre à vous coller que le délit de végétarisme.

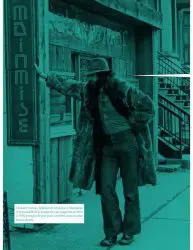

La petite histoire a retenu que Jean Basile a créé Mainmise en compagnie de son pusher, Georges Khal. Le premier était romancier et journaliste au Devoir; le second, puits de culture classique et foreur de culture contemporaine, lancé sur le caminode l’époque, qui menait en Californie, dont il rapportera ce qui composait la queue de la comète beatnik. Claude Ryan, rédacteur en chef du Devoir, qu’on présume moins amateur de patchouli que d’encens dominical, mettra Basile en demeure de choisir entre les deux publications, avec la décision qu’on soupçonne – Basile retournera plus tard au Devoir, cela dit. Voilà pour le noyau autour duquel les électrons susnommés apportaient leur contribution pour couvrir le spectre éditorial d’un magazine généraliste dûment constitué, avec chroniques de cuisine et de jardinage, en passant par le courrier des lecteurs.

Mainmise disait, Mainmise lisait. Petite nomenclature pour nostalgiques : Timothy Leary (il est permis de fredonner la chanson des Moody Blues), Wilhelm Reich, Shere Hite, Denis Vanier, Hare Krishna, des comics underground, le Whole Earth Catalog et son pendant, le Répertoire québécois des outils planétaires, Jefferson Airplanes, L’orgasme au féminin, Raôul Duguay/Luôar Yaugud (celui de l’Infonie), Carlos Castaneda, Buckminster Fuller, Paul Chamberland, Alejandro Jodorowsky, Robert Crumb, Herbert Marcuse. Les etc. sont à votre discrétion.

Poil au menton, poil dans la main

Toute nostalgie est admise, la mienne me ramène dans le Shawinigan de mes jeunes années au temps où certains se tonifiaient le karma à la « musique psycadélique » (le hest facultatif), ce qui ne désignait rien de précis, pourvu que ça plane. La contre-culture avait élu domicile dans la librairie Anatole Brochu, humoristiquement voisine d’un salon de barbier dans un entresol de la Cinquième. On se donnait autant que faire se peut des airs de Che, de Jim Morrison, époque velue, de Marie-Claire Séguin et de Louise Forestier, époque à robes longues. On pénétrait dans l’antre. En guise de carte de membre, il fallait acheter, lire et commenter Poésie et révolution de Walter Lowenfels. Dès lors, on avait droit à un rabais sur tout l’inventaire, magnifique au demeurant. Quant à la discussion, elle était gratuite. Cela se passait au-dessus de moi. Je me taisais. J’écoutais. Je lisais. Je n’étais pas majeur, ce qui est non seulement une question d’âge, mais aussi une manière de présenter l’un des doigts de la main aux exploiteurs, pollueurs et autres suborneurs à la grande semaine.

Mainmise, c’était un peu une histoire de main, de cousu main, de majeur brandi, un jeu de tarot où tu n’as pas forcément une bonne main, un guide permanent de la caresse, du voyage à Katmandou et du rafistolage. Tout était à refaire – et le reste, à rêver, à faire, à créer. Pas étonnant qu’à l’origine de Nos racines psychédéliques on trouve une librairie d’occasion, temple du recyclage, dans laquelle Marc-André Brouillard a déniché, il y a quelques années, un exemplaire du florilège Le pot. Il a humé et remonté la piste jusqu’en 1970, ce grâce à quoi il est dorénavant possible de plonger dans plus de 250 pages au graphisme tonitruant (le livre est très beau – ou très laid, c’est selon, et le travail de Dorian Danielsen doit être mentionné). Même des analphabètes y trouveraient leur plaisir, tellement il y a à voir ; pour les autres, il arrive que la typographie existe pour elle-même, sans égard nécessaire pour la signification. J’exagère, mais à peine : certaines pages sont presque illisibles, surtout quand on a opté pour des caractères crevés sur un fond saturé à couleur forte (mauve stoned, orange brûlé, vert passé, bleu daltonien), mais on a tout notre temps, on est des potes de Boris Vian, on n’est pas là pour se faire engueuler, et encore moins pour chipoter dans l’assiette à plaisir.

Le sens critique

Le bénéfice d’un ouvrage de cette nature, placé loin et tard en aval du phénomène qu’il restitue, est d’en offrir une vue en coupe. À moins d’avoir gardé des exemplaires de la revue et de s’exposer à des quintes de toux quand on les sort d’un coin empoussiéré de sa bibliothèque, on est assez éloigné de ce qui était dit et montré dans cette revue de la marge qui se prenait pour le centre du monde… section Kébek, et pourtant tout est vaguement familier. Cela ne va pas toujours sans malaise, grand, très grand, colossal, quand il s’agit des enfants : jusqu’où s’est-on donné le droit d’aller ? Pour ce qui est des femmes, on comprendra aussi qu’une seule revue ne fait pas foi de tout : le récit de ce qu’elles devenaient n’aurait su se passer de La vie en rose ni même de l’officielle Gazette des femmes.

L’auto-complaisance de vieux freaks aurait pu teinter irrémédiablement Nos racines et laisser les lecteurs seuls avec leur esprit critique. Notons à ce chapitre la lucidité d’un Aleksi K. Lepage, qui trace une certaine filiation entre les communes et les sectes ultérieures d’un Raël ou d’un Moïse Thériault. Il n’y a pas ici de fatalité absolue, mais la mainmise a fait le succès de certaines entreprises délétères. Le reconnaître exige un immense courage intellectuel quand on a soi-même passé une partie de son enfance dans ces « maisons en forme d’ovnis, pétries de ciment et de mousse synthétique ».

Autre constat, quand on commence par parcourir le livre dans le désordre : les photographies ne cachent rien de notre américanité, de notre adhésion d’alors pour le monde des Kérouac, Miller, Burroughs, Ginsberg. Et ce monde est peut-être le dernier chapitre de ce mythe que les États-Uniens appellent the Last Frontier, un imaginaire des confins marqué par l’imagerie western (certaines dégaines et attitudes ne trompent pas) et portant le sceau de rien de moins que l’épopée.

Georges Khal était allé, comme beaucoup le feront, en Californie, qui est un peu notre Finistère. Qu’y avait-il à la fin du monde ? Le Népal, l’Inde des ashrams, du tantra, de la pof transcendantale. C’est à ce moment que l’auteur, dont je ne peux résister à l’envie de rappeler qu’il s’appelle Brouillard, a la joyeuse idée de placer des extraits de récits de voyage, dans une langue militante, par d’impavides et délurés Québécois, contents d’affirmer que le stock de chez nous tient la route. Naviguer à vue n’empêche pas de retourner à bon port.

Nos racines psychédéliques appelle des compléments : le yogi cherché en Inde était-il un avatar inattendu de l’ermite des hagiographies chrétiennes ? Les enfants du Soleil n’aspiraient-ils pas à une immaturité idéale ? Ne rêvait-on pas de la tribu perdue dans le grand livre de la modernité ? Quel rapport entretenait-on avec les vêtements – ou leur absence ?

Il est possible aussi de ne se poser aucune question et de simplement jeter un œil à la jeunesse dorée d’une époque – dorée comme dans Acapulco gold. « Si j’avais les ailes d’un ange », chantait Charlebois. Certains les ont eues.

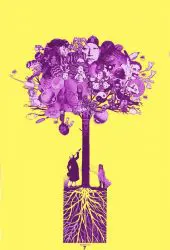

* Collage de Jean-François Couture paru dans le numéro 72 de Mainmise, novembre 1977. Mise en couleur : Dominic Duffaud.

1. Marc-André Brouillard, en collaboration avec l’équipe de Mainmise, Nos racines psychédéliques. L’héritage électrisant de la génération Mainmise, Guy Saint-Jean, Laval, 2018, 34,95 $.

EXTRAITS

Il y a deux Québec, le Québec des commerciaux, des rengaines, du canal 10, de l’exploitation patriotique, qui a ben gros d’eau et d’électricité à vendre ou se faire voler ; et le Kébek, un coin de terre sur le continent américain où des gens décident de vivre librement et de bâtir leur maison.

Georges Khal, septembre 1973, p. 216.

L’algue, forme cellulaire originelle, permettait au samouraï zen dont elle constituait la base alimentaire de vivre deux ou trois secondes en avance sur son adversaire, de prévoir avant que celui-ci ne frappe

Denis Vanier, 1970, p. 84.

Ce Répertoire, par la force des choses et par définition, est incomplet, arbitraire, personnel, subjectif, farfelu, plein d’erreurs, insuffisant, prétentieux, confus, pacté, négligent. Mais il est aussi expérimental, généreux, enthousiaste, fait avec le-cœur-et-les-pieds, optimiste, amoureux.

Georges Khal, Répertoire québécois des outils planétaires, 1977, p. 243.

Lors de la Nuit de la poésie, le 27 mars 1970, sur la scène du théâtre Gesù, l’un des premiers collaborateurs de Mainmise, le poète subversif Denis Vanier, se prononce pour la légalisation du cannabis.

p. 23.

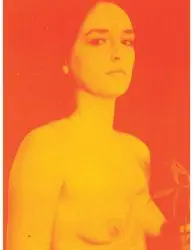

En janvier 1978, le soixante-quatorzième numéro de Mainmiseest de nouveau consacré à la sexualité, cette fois selon un angle plus féminin. Le magazine est alors dirigé par une femme, Paule Lebrun. Elle signe l’éditorial et le dossier « Entre l’amour fou et la baise platte la baise folle et l’amour plat », en collaboration avec Francine Chabot, Anne-Marie Guérineau, Madeleine Bélanger, Christine L’Heureux, Gisèle Beaudoin, Michèle Favreau et Ginette Paris.

Ce dossier est l’occasion de redéfinir la sexualité féminine à la lumière du Rapport Hite (1976) sur la sexualité des femmes.

p. 130.