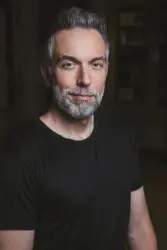

Après une entrée remarquée dans la vie littéraire québécoise par le biais de la poésie, Jean-Simon DesRochers s’est fait connaître d’un plus vaste lectorat grâce à deux romans denses et polyphoniques : La canicule des pauvres (2009) et Le sablier des solitudes (2011).

DesRochers est également professeur de littérature à l’Université de Montréal. Comme chercheur, il s’est intéressé à la création littéraire, privilégiant une démarche au confluent des sciences cognitives, de la philosophie et de l’anthropologie. À cet égard, il a signé Processus agora en 2015, un essai qui propose une approche bioculturelle de l’acte créatif dont relève tout texte de fiction.

Ses deux premières œuvres romanesques, publiées préalablement aux Herbes rouges, sont maintenant offertes dans la collection « Compact » des Éditions du Boréal. Complexes, déjantées, fourmillantes de vie, grouillantes d’excès, elles entretiennent d’évidents liens de parenté sur les plans thématique et narratif.

Chaleur accablante et torride

Assise dans son lit face aux ventilateurs qui remuent la même moiteur depuis le début du jour, Henriette regarde le canal météo en attendant que commence Les jours du temps qui passe…

Assise dans son lit face aux ventilateurs qui remuent la même moiteur depuis le début du jour, Henriette regarde le canal météo en attendant que commence Les jours du temps qui passe…

La canicule des pauvres, p. 70.

C’est la canicule à Montréal, le smog recouvre la ville, les citadins suffoquent, écrasés par la lourdeur de l’atmosphère. Zoom sur un bâtiment du centre-ville, où des locataires emménagent et que d’autres s’apprêtent à quitter. En ce premier juillet, Monique, ancienne prostituée devenue gestionnaire des lieux, perçoit l’argent des loyers et supervise les opérations. L’immeuble, construit dans les années 1960 et baptisé Le Galant, accueille et rassemble des individus aux profils variés. Il y a d’abord les vétérans : le gérant du restaurant situé au rez-de-chaussée, un couple de retraités dont la femme téléphage est atteinte d’un cancer en phase terminale, un Américain exilé de sa Floride natale pourchassant un amour de jeunesse impossible. Il y a également celles et ceux qui sont là depuis un bon moment déjà : une journaliste déchue, un olympien qui a raté le podium par une seule place, une escorte de luxe, un célibataire obèse et suicidaire, une aveugle qui travaille pour un service d’entraide téléphonique, un littéraire souffrant d’anxiété maladive qui apaise son mal dans les bras de son amant. Viennent ensuite les plus jeunes : un étudiant en pharmacie vendeur de stupéfiants en tout genre, une starlette à la recherche de contrats, un quintette de colocs musiciens, toxicomanes et séropositifs, un couple d’immigrants composé d’une femme dévote et d’un homme hésitant à lui dévoiler son homosexualité. Enfin, il y a ces deux nouveaux venus : un administrateur de site porno et un bédéiste étranger débarqué à Montréal pour créer son prochain album. Il en résulte un amalgame singulier, un microcosme hétérogène auquel se greffent des personnages périphériques : Christian, amant de Monique qui a pris la fuite vers la Côte-Nord afin de prendre possession d’une maison héritée de son oncle, Adamson, un riche financier victime de graves défaillances cérébrales, et Sarah, une policière « défroquée » devenue tueuse à gages.

Durant les dix jours sur lesquels s’échelonne le récit, ces personnages entrent en relation de façon plus ou moins intime. Le Galant, avec ses étages, ses balcons, son ascenseur, ses escaliers et ses couloirs, délimite le périmètre d’activités de tous ces êtres, pour la plupart brisés.

Quelle tristesse dans ce regard… cet homme est un échec sur deux pattes… un perdant magnifique… c’est Léonard Cohen qui avait écrit ça, je crois. Fallait bien venir dans sa ville natale pour en trouver un…

La canicule des pauvres, p. 228.

L’immeuble à logements locatifs comme gabarit

Depuis la révolution industrielle, nombreux sont les individus se partageant des espaces restreints au cœur de villes densément peuplées. L’immeuble résidentiel à logements multiples constitue ainsi un gabarit favorable à l’élaboration de récits témoignant de cette humanité en situation de proximité. Pensons aux chefs-d’œuvre La vie mode d’emploi de l’oulipien George Perec et Fenêtre sur cour du cinéaste Alfred Hitchcock, dont la structure narrative répond aux caractéristiques de ce modèle architectural. Dans son essai Processus agora, DesRochers mentionne d’ailleurs que « [l]es agglomérations urbaines où s’entasse plus de la moitié de la population humaine forment le monde avec lequel notre rapport au réel s’établit quotidiennement ». Il ajoute que ce « réel n’est rarement plus qu’une somme de réalités, de rapports générés par l’humain pour l’humain ». Sur le plan narratif, La canicule des pauvres constitue une illustration probante de cette idée. DesRochers parvient à construire une fiction riche, nuancée et profonde par un cumul de voix et de personnages. Le texte tisse une certaine intrigue, voire diverses péripéties autonomes qui se trament en parallèle, mais c’est d’abord la superposition de ces univers interdépendants qui fait de ce livre une brillante réussite.

Si l’humanité, dans sa pluralité foisonnante, joue un rôle indispensable dans le roman, la « canicule », cette masse atmosphérique stagnante imposant la pesanteur de sa présence, y exerce elle aussi une fonction non négligeable. Sans répit, elle échauffe les corps, dérègle les esprits et oppresse les cœurs. Chacun, dans l’attente de l’éclatement imminent d’un ciel chargé d’orage, rêve alors d’une trêve, d’air frais, comme d’un soulagement ou d’un lendemain meilleur.

À ce sujet, vers la fin du récit, Takao, le bédéiste japonais venu au Québec à la recherche d’inspiration pour son prochain album, déclare ceci : « Mon personnage principal, ce sera le climat. Pas moi… Le climat. C’est bien mieux. Il sera le seul à être de toutes les scènes. […] Si je donne le premier rôle au climat, j’ai besoin de l’hiver pour trouver le point d’équilibre avec cette chaleur. C’est absolument nécessaire… » On retrouvera cette suggestion de Takao dans le second roman de l’auteur, publié environ cinq ans plus tard, et à l’intérieur duquel le froid extrême et la neige exercent un rôle incontournable.

Blizzard et froidure

Le froid, comme une meute opaque qui multiplie les morsures.

Le sablier des solitudes, p. 200.

Dans Le sablier des solitudes, on constate encore une grande variété d’individus de tous âges et issus de milieux différents : une militaire en permission, un politicien et son adjointe, une couguar collectionnant les conquêtes, une artiste visuelle en quête de reconnaissance, un non-croyant épris d’une musulmane pratiquante, un chauffeur d’autobus obsédé par les extraterrestres et les théories du complot, un camionneur états-unien au passé entaché, une enfant affectée par le divorce de ses parents, un jeune homme à la recherche de son orientation sexuelle et bien d’autres encore. Aussi, certains migrent d’un livre vers l’autre. André et Milly, par exemple, le beau-père et la belle-fille entretenant une relation secrète, qui font figure d’éléments secondaires dans La canicule des pauvres et que l’on rencontre à nouveau dans le deuxième roman.

Dans Le sablier des solitudes, on constate encore une grande variété d’individus de tous âges et issus de milieux différents : une militaire en permission, un politicien et son adjointe, une couguar collectionnant les conquêtes, une artiste visuelle en quête de reconnaissance, un non-croyant épris d’une musulmane pratiquante, un chauffeur d’autobus obsédé par les extraterrestres et les théories du complot, un camionneur états-unien au passé entaché, une enfant affectée par le divorce de ses parents, un jeune homme à la recherche de son orientation sexuelle et bien d’autres encore. Aussi, certains migrent d’un livre vers l’autre. André et Milly, par exemple, le beau-père et la belle-fille entretenant une relation secrète, qui font figure d’éléments secondaires dans La canicule des pauvres et que l’on rencontre à nouveau dans le deuxième roman.

Sur le plan narratif, on trouve, dans Le sablier des solitudes, une organisation générale similaire et le même effet d’étagement de personnages. Toutefois, vers le milieu du texte, alors que les trames s’enchaînent à un tempo beaucoup plus rapide, on saisit davantage la signification du « sablier » proposé par le titre. L’image renvoie à la configuration particulière du récit, en forme d’entonnoir, dont le point fort consiste en un carambolage routier impliquant tous les personnages présentés préalablement de manière isolée. Les véhicules s’empilent comme des grains de sable attirés par la force gravitationnelle ; ils convergent vers le centre, vers un point de rencontre, pour ensuite retomber ailleurs, dans un nouvel espace. Ces solitudes qui évoluaient d’abord indépendamment se retrouvent alors à interagir, à se côtoyer dans un dense moment de friction pour ensuite être séparées à nouveau. Certaines de ces histoires connaissent un dénouement heureux, d’autres témoignent les séquelles irréparables de l’accident ou le triste constat d’être confronté à la vacuité de son existence.

En fermant le dossier de Nadine, la Dre Lalonde demandera aux responsables du service si cette patiente avait eu des visites depuis son arrivée. L’infirmier sur place lui répondra d’une voix grise que personne à sa connaissance n’a visité Nadine Riel. « Comme c’est triste. »

Le sablier des solitudes, p. 286.

Entre Atalante et Lara Croft

Fiona observe son camarade de peloton, qui lutte pour sa vie. Elle le voit tel qu’il est à ce moment précis. Une masse de chair inerte, livide, occupée à perdre le sang qui lui reste. Une lutte immobile, vaine. Aucune émotion ne surgit, aucun dégoût devant l’hémoglobine qui abonde. Aucun serrement de gorge. Une seule phrase flotte dans sa tête, une idée froide qu’elle ose à peine toucher : « Mieux vaut lui que moi… »

À l’intérieur des deux romans, on trouve une femme intrépide et apte à manier une arme à feu, une femme capable de tuer, une femme dotée d’un sang-froid à toute épreuve. Dans de La canicule des pauvres, elle se prénomme Sarah, une ex-policière devenue tueuse à gages, dont la mission consiste à abattre un homme et à se débarrasser discrètement de sa dépouille. Ainsi, après l’avoir assassiné, Sarah élimine les preuves en démembrant le cadavre d’Adamson avant de l’incinérer et de mélanger ses cendres à un bloc de béton qui est jeté dans l’eau d’une rivière. Au-delà de son caractère hardi, Sarah dégage une grande sensualité. On l’imagine séduisante, belle et téméraire. Les passages décrivant sa relation tendre et sensuelle avec Jade contrastent d’ailleurs avec les nombreuses scènes de sexualité du roman, qui illustrent souvent une dimension strictement physique, pornographique, voire sadique de l’amour.

Dans Le sablier des solitudes, cette figure féminine est incarnée par Fiona, une militaire canadienne affectée en Afghanistan. Le récit s’ouvre avec une scène de combat au cours de laquelle elle intervient héroïquement auprès de partenaires d’armes blessés. C’est d’ailleurs son geste de bravoure qui lui vaut la permission d’aller fêter Noël au Québec, entourée de sa famille. Plus tard, au moment du carambolage, elle se transforme en secouriste et extirpe certains blessés de l’amas de ferraille qu’est devenue leur automobile. À la toute fin, de retour sur le champ de bataille, elle meurt, seule, regardant des grains de sable couler entre ses doigts. L’intrigue se dénoue ainsi, sur cette boucle bouclée, sur cette image du sablier marquant le temps qui fuit.

La mémoire qui flanche, le temps qui manque

Les marques temporelles sont hyperprésentes dans les deux romans de DesRochers. Dans La canicule des pauvres, au début des chapitres sont indiquées l’heure et la minute de la journée où s’amorce l’action. Aussi, pour certains personnages, ce rapport à la temporalité prend l’allure d’une bombe à retardement. Pour d’autres, l’horloge interne de leur esprit apparaît complètement détraquée.

Ainsi, Sarah tue un richissime homme d’affaires, Trevor Adamson. Il en a été question précédemment. Il importe toutefois de savoir que c’est lui-même, la victime, qui projette son propre assassinat. Incapable de vivre avec une grave maladie dégénérative qui déséquilibre ses facultés cognitives à une vitesse fulgurante, il fait appel aux services d’une mercenaire, laquelle doit le liquider avant qu’il ne perde la tête définitivement. En attendant, il débourse des sommes considérables pour s’adonner aux plus sordides perversions avec une prostituée. Aussi, entre les murs du Galant, Lulu, Luc, Chloé, Mélina et Bob, les membres du groupe Catapulte à bébés, composent des pièces provocatrices, tonitruantes et sans compromis. Pour ces créateurs séropositifs, les jours sont également comptés. Entre la musique, les abus de drogue et les orgies répétées, ils laissent libre cours à leurs fantaisies libidinales avant que ne sonne l’implacable glas du moment de l’échéance.

Ainsi, Sarah tue un richissime homme d’affaires, Trevor Adamson. Il en a été question précédemment. Il importe toutefois de savoir que c’est lui-même, la victime, qui projette son propre assassinat. Incapable de vivre avec une grave maladie dégénérative qui déséquilibre ses facultés cognitives à une vitesse fulgurante, il fait appel aux services d’une mercenaire, laquelle doit le liquider avant qu’il ne perde la tête définitivement. En attendant, il débourse des sommes considérables pour s’adonner aux plus sordides perversions avec une prostituée. Aussi, entre les murs du Galant, Lulu, Luc, Chloé, Mélina et Bob, les membres du groupe Catapulte à bébés, composent des pièces provocatrices, tonitruantes et sans compromis. Pour ces créateurs séropositifs, les jours sont également comptés. Entre la musique, les abus de drogue et les orgies répétées, ils laissent libre cours à leurs fantaisies libidinales avant que ne sonne l’implacable glas du moment de l’échéance.

Dans les semaines qui suivirent le carambolage, Jacques pensa donner sa démission. La faiblesse de sa mémoire à court terme alourdissait chaque tâche. Jacques avait l’impression d’être un ordinateur amputé de sa mémoire vive.

Le sablier des solitudes, p. 280.

Dans le roman subséquent, la situation est différente pour Jacques Samson. Avant son accident de voiture, l’influent ministre s’adonne à des jeux de domination en compagnie de son aguichante adjointe, sur une base quotidienne. Mais après l’impact, son cerveau connaît d’incessants ratés. Il n’est plus le même et devient le pantin de celle qu’il se plaisait à dominer.

Contrastes et antagonismes

J’avais initialement intitulé mon article L’eau chaude, l’eau frette en référence à ce célèbre film québécois des années 1970. Il est vrai, dans le long métrage d’André Forcier, une faune hétéroclite est réunie dans le cadre d’une fête aux allures de bacchanale. Comme dans les romans de DesRochers, on assiste à un spectacle d’outrances et d’excès où des forces contraires se frôlent les unes les autres, abolissent la distance, pour générer, au bout du compte, un amalgame d’une surprenante richesse.

J’avais intitulé mon article autrement. J’ai changé d’avis. Est-ce moi, mon jugement, mon cœur, mon système nerveux, mes bras, mes mains ou mes doigts qui ont infléchi cette décision ? Difficile à dire. C’est Kaviak, sympathique pornographe aux aspirations bouddhistes, qui l’affirme dans La canicule des pauvres : « Personne ne doit oublier que l’intelligence humaine sera toujours soumise à notre biologie, que l’âme n’est qu’une croyance rassurante, une fabulation qui fait passer le corps comme un vulgaire objet pratique… Le corps est notre seul objet ».

Livres de Jean-Simon DesRochers lus pour cet article :

Processus Agora, Les Herbes rouges, Montréal, 2015.

La canicule des pauvres, Les Herbes rouges, Montréal, 2009 et « Boréal compact », Boréal, Montréal, 2023.

Le sablier des solitudes, Les Herbes rouges, Montréal, 2011 et « Boréal compact », Boréal, Montréal, 2023.