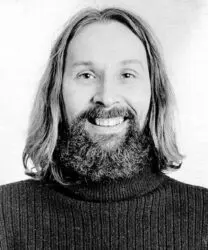

Jean Basile était un dilettante. Ce mot peut être pris en mauvaise part. On pense à un butineur, éparpillé de manière superficielle. De fait, le savoir de Jean Basile paraissait vaste, mais n’était pas nécessairement profond en proportion. Dans sa préface à Cette langue dont nul ne parle (VLB, 1985) de Denis Vanier, d’entrée de jeu, il tance le poète sur son orthographe fautive de Hölderlin, mais lui-même, quelques lignes plus loin, estropie le patronyme du controversé Teilhard de Chardin.

Pour Jean Basile, le savoir universitaire était « caduc », selon son mot. À mon humble sujet, il écrivit au même Vanier (lettre du 6 mai 1988) : « Encore un peu trop universitaire à mon goût ». Renchérissant, j’ajouterais volontiers que mon environnement professionnel n’est pas toujours stimulant sur le plan des idées. Dans un colloque, un pédagogue patenté nous prévint avant de nous asséner la lecture monocorde de sa communication : « Je vais vous ennuyer ». Il ne s’agissait pas d’une « précaution oratoire », ni d’une « prolepse », ni même, hélas ! d’une plaisanterie : consciencieusement, l’orateur accabla son auditoire d’un exposé circulaire et inutile. Un collègue très tôt piqua du nez. Nous sortions d’un banquet. Le même collègue somnolent, à qui je fis part, pour connaître son avis et un peu par provocation, du point de vue de Jean Basile sur notre corporation et son expression accréditée, me répliqua que l’université lui rendait libéralement la pareille : un plumitif « caduc » et sans intérêt.

Car il est facile de disqualifier un écrit exigeant. « Déprimant », « rebutant » : ce sont encore des mots de Jean Basile, par lesquels je l’entendis châtier une production un peu abrupte, mais dont l’ascension me semblait récompensée par des fruits savoureux au sommet. Per aspera ad astra: « Par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles ». C’était la devise, entre autres, des cigarettes Pall Mall, que j’interprétais ainsi, au temps de ma jeunesse fumeuse : des bouffées rudes pour la gorge, mais conclues d’une sensation suave.

La simplicité peut être de l’orgueil. « Vous vous pensez savant, avec votre discours abscons ? Moi, je résumerai tout en un éclair, espièglement, dans un regard d’aigle. Je ne m’embarrasse pas de complications et irai droit au clocher. »

Telle était aussi l’attitude de Jean Basile.

Mais en définitive, c’est favorablement, en lien avec son étymon italien, qu’il convient d’entendre à son sujet le mot dilettante: quelqu’un qui se délecte. Jean Basile lisait et écrivait avec plaisir, et cette délectation raffinée, supérieure, se transmettait au lecteur.

* * *

J’ai connu Jean Basile en 1987. Les circonstances de la Rencontre internationale Jack Kérouac à Québec m’avaient constitué éditeur, et vint le jour aux éditions Rémi Ferland Travaux pratiques, un recueil d’essais et d’articles journalistiques de Denis Vanier (encore et toujours Denis ! mais à cette époque, à mes yeux, il brillait comme un phare, au sens de Baudelaire, et cette impression est demeurée la même, toute-puissante et indélébile : un de nos rares écrivains véritables) et Josée Yvon (non moins exceptionnelle et délétère). Car c’est par un concours de circonstances et non de ma seule initiative que j’étais devenu éditeur. L’organisme paragouvernemental qui devait publier Travaux pratiques s’était récusé, effarouché, et j’avais choisi de m’y substituer. Jean Basile me téléphona à ce propos le 13 octobre 1987. Chroniqueur littéraire à La Presse, il entendait écrire un compte rendu de cette publication honnie. Un journaliste téléphonant à un éditeur ? Il y a une trentaine d’années, cette conjoncture, devenue invraisemblable, était possible, voire courante. Les quotidiens jouissaient d’une meilleure santé et exerçaient pleinement leur fonction culturelle, à titre de truchements pour la diffusion de la connaissance ainsi que sa nécessaire remise en cause. Des critiques cultivés et intelligents y faisaient carrière, lecteurs attentifs et fervents. Non plus, la littérature édifiante, prescription surdosée à tous les problèmes de société, n’avait pas usurpé l’espace de la pensée collective, et les ouvrages ne se réduisant pas à un impératif monosémique de la bien-pensance suscitaient encore l’attention.

J’ai connu Jean Basile en 1987. Les circonstances de la Rencontre internationale Jack Kérouac à Québec m’avaient constitué éditeur, et vint le jour aux éditions Rémi Ferland Travaux pratiques, un recueil d’essais et d’articles journalistiques de Denis Vanier (encore et toujours Denis ! mais à cette époque, à mes yeux, il brillait comme un phare, au sens de Baudelaire, et cette impression est demeurée la même, toute-puissante et indélébile : un de nos rares écrivains véritables) et Josée Yvon (non moins exceptionnelle et délétère). Car c’est par un concours de circonstances et non de ma seule initiative que j’étais devenu éditeur. L’organisme paragouvernemental qui devait publier Travaux pratiques s’était récusé, effarouché, et j’avais choisi de m’y substituer. Jean Basile me téléphona à ce propos le 13 octobre 1987. Chroniqueur littéraire à La Presse, il entendait écrire un compte rendu de cette publication honnie. Un journaliste téléphonant à un éditeur ? Il y a une trentaine d’années, cette conjoncture, devenue invraisemblable, était possible, voire courante. Les quotidiens jouissaient d’une meilleure santé et exerçaient pleinement leur fonction culturelle, à titre de truchements pour la diffusion de la connaissance ainsi que sa nécessaire remise en cause. Des critiques cultivés et intelligents y faisaient carrière, lecteurs attentifs et fervents. Non plus, la littérature édifiante, prescription surdosée à tous les problèmes de société, n’avait pas usurpé l’espace de la pensée collective, et les ouvrages ne se réduisant pas à un impératif monosémique de la bien-pensance suscitaient encore l’attention.

Deux aspects de cette interview téléphonique me frappèrent. D’abord la voix de Jean Basile, haletante et sifflante. Il est probable que le fumeur de diverses herbes plus ou moins toxiques commençait de payer son dû à la maladie qui l’emporterait. Ensuite, je fus d’emblée séduit par la grâce de sa conversation, les questions pénétrantes et les remarques toujours pertinentes qui la sertissaient. Parfois, la rencontre d’un auteur déçoit et on ne retrouve pas dans sa personne le charme de sa création. Ainsi, paraît-il, de William Faulkner, désespérément morne. Chez Jean Basile, je goûtais dans ses propos le même sel que dans ses écrits, sans solution de continuité des uns aux autres. L’osmose était entière et parfaite entre l’oral et le texte, ainsi que le souhaitait Montaigne : « tel sur le papier qu’à la bouche ; un parler succulent et nerveux ».

L’article annoncé parut le 31 octobre. Il était excellent, constellé de fusées et de lazzi : « Quant à l’Europe, ils [les auteurs des Travaux pratiques] la haïssent et particulièrement la France et les Français qui ‘passent au bat’ naturellement. Seul le Québec est beau quoique… »

Au fil des années, nous échangeâmes quelques lettres, une quinzaine environ, devisant sur la littérature d’ici et d’ailleurs. La correspondance de Jean Basile était empreinte à l’identique de son esprit primesautier et réjouissant. Lui présentant mes vœux pour la Nouvelle Année à la fin de janvier, je m’autorisai du Guide mondain (Larousse, 1910), signé par Noémi de Saint-Ouri, comtesse de Magallon, pour justifier mon apparent retard : selon la douairière, ces souhaits peuvent être adressés jusqu’au dernier jour du mois, inclusivement. « Il y aura toujours une place dans mon cœur pour la comtesse de Magallon », me répondit-il.

Je lui proposai de colliger tous ses articles en un recueil chronologique et critique qui serait publié par mes soins à ma maison encore vagissante. Le projet lui plut et commença de prendre forme. Je tamisai les journaux microfilmés en quête des pépites à rassembler. Cependant, le chroniqueur en titre refila l’idée à un autre éditeur et m’invita à me faire plutôt préfacier à l’enseigne de ce concurrent. Je le remerciai pour l’aimable proposition, tout en laissant paraître ma perplexité. Il en prit ombrage (lettre du 17 septembre 1991) : « Pourquoi sortez-vous votre tromblon ? » Notre correspondance clairsemée s’interrompit sur ce malentendu.

Je ne rencontrai Jean Basile qu’une fois, à l’occasion du lancement des Laides otages de Josée Yvon, à la librairie de François Côté, rue Amherst à Montréal, le dimanche 25 mars 1990. Le plaisir de cet échange fut partagé, il me semble. Mais incertain quant à la confiance que je pouvais lui accorder en rapport à des projets d’édition – avec raison, comme on vient de le voir –, je me fis violence pour ne pas évoquer une traduction à laquelle je travaillais et qui aurait pu l’intéresser, soit celle d’un chapitre intitulé « De hermaphrodito, an si post ordinationem valida, incipiat in eo prævalere sexus femineus, possit valide celebrare ? » dans les Responsorum moralium diversorum libri sex, publiés en 1651, du cardinal jésuite espagnol Juan de Lugo (1583-1660)1.

Dans leurs échanges épistolaires, Jean Basile appelait Josée Yvon « ma fille », tel un confesseur au Grand Siècle. Il lui fit part placidement de sa fin prochaine. Une nouvelle « dramatique », s’exclama-t-elle, mais qu’il considérait pour sa part comme « adramatique ». À cette perspective, il avait fait provision de crustacés.

Jean Basile mourut le 10 février 1992. Le soir, Josée me téléphona en larmes et complètement bouleversée.

* * *

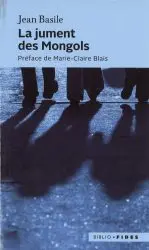

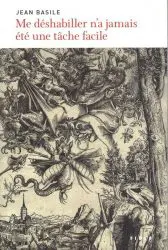

Ces bribes du passé me sont revenues en mémoire à la publication de La jument des Mongols2 et de Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile3. Ce sont deux romans, le premier paru initialement en 1964 et le second jusqu’ici inédit. La perspective à la fois facétieuse et grave, comme dans une tragi-comédie, si caractéristique de Jean Basile, est identique de l’un à l’autre.

Ces bribes du passé me sont revenues en mémoire à la publication de La jument des Mongols2 et de Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile3. Ce sont deux romans, le premier paru initialement en 1964 et le second jusqu’ici inédit. La perspective à la fois facétieuse et grave, comme dans une tragi-comédie, si caractéristique de Jean Basile, est identique de l’un à l’autre.

Les personnages de La jument des Mongols sont des paumés qui écoulent leurs soirées à deviser au salon. Communiant au Concerto pour piano no24de Mozart, ils exécutent des chorégraphies. Un duo amoureux devient un triangle, puis un carré d’as, voire un pentagone, puisque est régulièrement invoquée la figure tutélaire d’un absent qui fut un sage (aussi est-ce sans doute pourquoi il a déserté le phalanstère). Catastrophique, la perspective d’une génération à venir s’estompe par un avortement et la mort de la parturiente, occasion d’une sarabande insolite. L’ambiance est celle d’un happening des années 1960, dont les officiants se proclament libérés de tout, alors qu’ils s’enfoncent dans la veulerie la plus inerte, contradiction à laquelle ils sont lucidement sensibles.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile procède de la même disposition en clair-obscur, à la fois sémillante et désabusée, mais s’impose par une tout autre envergure. Le format est colossal, et encore l’œuvre est-elle inachevée. Déjà dans la dernière lettre qu’il m’adressait en 1991, l’auteur évoquait « un gros roman qui va [lui] demander beaucoup de temps encore ». Dans un avant-propos, Christian Allègre, « exécuteur littéraire » de Jean Basile, retrace le destin de cette cathédrale laissée en plan. En 31 chapitres et près de 800 pages bien tassées, qui vont chronologiquement de la fin des années 1950 au début des années 1960, se tissent et s’ourlent les vies plus ou moins croisées de quatre jeunes hommes, dont le lien, outre leur orientation sexuelle à rebours des convenances de l’époque (ils sont gays), est leur intimité avec un homme d’âge mûr, le narrateur Jean Dupont, que les circonstances de leur quasi-clandestinité ainsi que son tempérament rassis consacrent comme leur mentor. Ce stylite a renoncé au désir et vit reclus, entouré de ses livres, dont les chefs-d’œuvre des romantiques allemands. La « vieille Europe » est sa mère spirituelle, par rapport à laquelle l’Amérique, « pays de sauvages endormis », se dresse comme un beau-père grossier, un « parâtre », disait-on au Moyen Âge (ainsi Ganelon au regard de Roland). Montréal, omniprésente, lui paraît une ville « de second ordre », dont l’aspect « endort un peu l’imagination ». Mais il s’efforce de transcender la contingence, idéal dans la poursuite duquel le quatuor des garçons sera un adjuvant essentiel.

Ce roman est brillant et désopilant. Le narrateur (et l’auteur aussi bien, peut-on induire) est meurtri par l’existence, source intarissable de déceptions, mais son ironie, « mordante » et « dommageable », se révèle salvatrice : « Elle me permet de passer à travers le monde sans trop m’y blesser ». Outre les personnages mêmes, hauts en couleur (pensons seulement à Leni Schultz, admiratrice des nazis), des contemporains font de brèves apparitions, à la manière de caméos cinématographiques : Gérard Filion, « rustre mal embouché », Pierre Bourgault, « crypto-tapette qui teignait ses cheveux d’albinos d’un noir de jais », Alice Parizeau, « une Polonaise nourrie dans son enfance de pomme de terre et de saucisse », Andrée Maillet « avec ses cheveux fous et sa mère », même Fernand Gignac, « chanteur populaire qui faisait les beaux soirs du Canal 10 ».

Un mot aigre pour conclure. Que certaines phrases soient invertébrées parce que l’auteur n’a pu les relire s’accepte. Cependant, l’orthographe demandait à être révisée, car les fautes abondent. Certaines viennent de toute évidence des défauts d’un logiciel de reconnaissance optique des caractères et souillent aussi la réédition de La jument des Mongols. La maison Fides n’est pas coutumière de ce genre de laisser-aller. Dans sa préface, Robert Lévesque demande à propos d’Iconostase pour Pier Paolo Pasolini : « Mais l’a-t-on vraiment lu ? » La même question se pose au sujet de Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile.

* Jean Basile, La presse, 24 octobre 1970

1. Il s’agit d’une question de droit canonique : un hermaphrodite ayant été validement ordonné prêtre peut-il continuer de célébrer la messe si ensuite le sexe féminin domine en lui ?

2. Jean Basile, La jument des Mongols, Fides, Montréal, 2016, 224 p. ; 14,95 $.

3. Jean Basile, Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, Fides, Montréal, 2016, 784 p. ; 43,95 $.

EXTRAITS

Or, que la destinée, à laquelle personne dans cette maison n’oserait accoler l’épithète d’étrange tant la règle du jeu exige que l’on se tienne pour responsable de chacun de ses actes des plus anodins aux plus graves, nous lie l’un à l’autre, personne n’en doute moins que moi ; Judith, Jonathan et moi, Jérémie, ne faisons qu’un depuis le jour où nous nous sommes rencontrés ; quant à Armande, elle est comme l’aboutissement personnel d’une longue et subtile préparation à la maladie d’amour, sa beauté placide n’y est pour rien, ni son passé tumultueux.

La jument des Mongols, p. 25.

Mais, chère Anne, il n’y a jamais rien de vraiment sérieux.

La jument des Mongols, p. 60.

Elle dit : « Vous êtes complètement fous. » Mais nous ne l’écoutons pas et continuons à dodeliner de la tête, Judith roule des yeux de bantou, Jonathan bave à la suite d’un solo de trombone raté, j’esquisse une danse du ventre mais le cœur et la technique n’y sont pas.

La jument des Mongols, p. 210-211.

J’aime à entourer les choses concrètes, terre à terre, des voiles plus suaves des idées, du rêve et de la culture appropriée. Ainsi j’aimerais moins l’opium sans la Chine et les sages taoïstes.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 68.

De même j’avais reçu d’un jeune poète de quatorze ans, et dont le nom était Denis Vanier, quelques poèmes étranges, fatidiques et turbulents qui dénotaient sinon une grande originalité, du moins une vue originale sur le monde.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 71.

Tu ferais mieux d’aller faire du café au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas, rétorqua vivement Paul Vittorini. Et, au passage, retire-moi donc mes bottes.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 116.

Isabel Müller ne se masturbait jamais, préférant laisser au hasard des nuits et des rêves le soin d’équilibrer sa biologie.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 118.

[C]es masques de la vie apprise que la grande majorité des gens, et des plus distingués de l’extérieur par leurs succès sociaux, portent sans le savoir jusqu’à leur lit de mort […].

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 217.

Quant à la couleur mauve [de sa Chevrolet] quand même étrange par son côté romantique, lunaire, presque féminin, dans ce monde de voyous mâles, […] elle était tout à fait légitime depuis qu’Elvis Presley lui-même s’était acheté une Rolls Royce de cette couleur, non métallisée, il est vrai, mais cet ajout particulier, avec éclats de paillettes, ne faisait qu’affirmer l’idée que chez certains êtres simples l’excès coïncide avec le bon goût.

Me déshabiller n’a jamais été une tâche facile, p. 565.