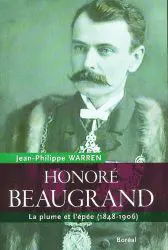

Le personnage que fait revivre Jean-Philippe Warren dans Honoré Beaugrand, La plume et l’épée (1848-1906)1 a tâté de tant de métiers qu’il semble meubler plusieurs interminables existences. En réalité, il n’a vécu que 58 années dont il faudrait défalquer un bon quart pour cause de maladie. L’apparenter à une dynamo serait le sous-estimer.

Clerc ou soldat ?

L’entourage de Beaugrand à Lanoraie présente deux caractéristiques : il est plus rouge que la moyenne québécoise de l’époque et peuplé de militaires. On peut donc penser que le jeune Honoré causa une surprise en endossant la soutane des clercs de Saint-Viateur. Warren évite le jugement hâtif : « […] la prise d’habit d’Honoré Beaugrand se fait dans un contexte de formidable cléricalisation de la société canadienne-française, dont témoigne la progression des effectifs des clercs de Saint-Viateur au Canada (5 religieux en 1847, 21 en 1850, 51 en 1869, 98 en 1870) ». Chose certaine, la vocation s’étiole et Honoré entend l’appel du large après deux ans.

Ce vent du large, Honoré le trouve au Mexique, là où la France tente de reconquérir un pan de son ancien domaine nord-américain. Il se fait soldat, caracole avec l’armée française et assiste à la déconfiture de Maximilien. Au lieu de regagner le Québec sitôt le conflit apaisé, Honoré oscille entre les États-Unis et le Mexique et va de métier en métier. Il se fait journaliste, cheminot, comptable, marin américain… « Ayant quitté les rangs de l’armée américaine à l’automne 1871, Beaugrand se rend en Nouvelle-Angleterre. »

L’attrait du journalisme

Comme des milliers de Québécois, la prospérité des filatures de la Nouvelle-Angleterre le sollicite. Non qu’il veuille en devenir l’un des tâcherons interchangeables, mais parce qu’elle lui dicte une tâche à sa mesure : écrire. Le titre du premier journal qu’il crée, L’Écho du Canada, est éclairant : ce nom, écrit Warren, « doit s’entendre selon ses deux sens : à la fois ‘relais’ de ce qui se dit et s’écrit au Canada et ‘expression’ d’un ‘petit Canada’ aux États-Unis ».

Comme des milliers de Québécois, la prospérité des filatures de la Nouvelle-Angleterre le sollicite. Non qu’il veuille en devenir l’un des tâcherons interchangeables, mais parce qu’elle lui dicte une tâche à sa mesure : écrire. Le titre du premier journal qu’il crée, L’Écho du Canada, est éclairant : ce nom, écrit Warren, « doit s’entendre selon ses deux sens : à la fois ‘relais’ de ce qui se dit et s’écrit au Canada et ‘expression’ d’un ‘petit Canada’ aux États-Unis ».

Ce journalisme sera nomade. Beaugrand, pragmatique, a vite fait de liquider le journal qui ne fait pas ses frais, de créer aussitôt le successeur et d’en varier le décor, depuis Fall River jusqu’à Boston. Quand il épouse en 1873 une Américaine à l’église méthodiste de Fall River, Warren ne sursaute pas : « Comme beaucoup de Canadiens français émigrés, Beaugrand entend garder ses distances avec un clergé qu’il juge réactionnaire ». Warren note, toutefois, que Beaugrand va un cran plus loin que ses compatriotes émigrés : il entre dans une loge maçonnique de rite écossais. Affirmant par ailleurs les convictions de son milieu social, il donnera le nom de La République au journal qu’il crée à Boston.

Même s’il est reçu dans les cercles huppés et apprécié comme conteur, Beaugrand ne parvient pas à provoquer chez ses compatriotes émigrés le sursaut qu’il souhaite. « Cette inaction sera l’une des plus douloureuses déceptions de Beaugrand au cours de sa carrière. » Cette torpeur, Beaugrand l’impute à deux causes : « la servilité atavique des Canadiens français » et « les querelles religieuses ». À son retour au Québec, à l’âge de 30 ans, il combattra ces deux fléaux.

Médias et politique

Quand Beaugrand, mûri et fringant, rentre au Québec, le Parti libéral auquel il adhère encore d’instinct peine à concurrencer l’adversaire conservateur qui, lui, compte sur l’appui du clergé et sur une presse à sa botte. L’expérience acquise et ses réflexes de rebelle incitent Beaugrand à se démarquer des mœurs journalistiques de l’époque : les médias sont serviles à l’égard des partis, car ils attendent leurs revenus du bon plaisir politique. Beaugrand ne mange pas de ce pain : son ambition, en créant La Patrie, sera de se soustraire à cette loi. Warren le cite : « Je m’efforcerai, dès le commencement, d’échapper aux désagréments de cette mendicité chronique, qui était devenue proverbiale chez les éditeurs de journaux. J’administrerai La Patrie en homme d’affaires, bien décidé à abandonner l’entreprise si je ne pouvais réussir sans être continuellement à tendre la main comme un chercheur de places ou un politiqueur décavé ». Fidèle à cette philosophie, La Patrie pourra, grâce à la publicité, faire bombance et rouler carrosse. Beaugrand ne sera pas plus tendre à l’égard des abonnés qui oublient de payer leur dû.

Les ennuis de Beaugrand lui viendront plutôt de ses alliés. Au sein du Parti libéral, les ténors dorlotent le clergé : le libéralisme de Laurier ou de Mercier, répètent-ils, n’a rien à voir avec le libéralisme européen. Choqué de cette complaisance, Beaugrand ne permettra pas que le Parti libéral muselle La Patrie. D’allié du parti, Beaugrand en devient l’indésirable. On lui suscitera un concurrent, on débauchera son personnel au profit d’un rival, etc. Par exemple, « Fréchette part travailler à L’Électeur. Il aurait voulu démontrer que La Patrie était un journal catholique, ce qui a paru le comble de l’absurde à Beaugrand, qui ne se chauffait pas de ce bois-là ».

Le maire des anglophones ?

Malgré ses frictions avec le Parti libéral, La Patrie connaît tant de succès que Beaugrand s’enrichit et devient une figure publique incontournable. À tel point que, le 11 février 1885, « des citoyens éminents se présentent à son domicile afin de le prier de se porter candidat » à la mairie de Montréal. Il plonge.

Le scrutin révèle un clivage entre les deux électorats de Montréal. Beaugrand est le choix des anglophones. « Ses succès en affaires, son aisance à parler la langue de Shakespeare, son séjour aux États-Unis, ses rapports distants avec l’Église catholique, le fait que sa femme soit américaine et que sa fille fréquente une école protestante anglaise, tout cela contribue à lui gagner des sympathies dans le milieu anglophone et protestant, qui représente alors 45 % de la population montréalaise et une proportion encore plus grande de l’électorat. » Les résultats ? « […] les quartiers plus francophones […] ont donné 1702 voix à Beaudry et 869 à Beaugrand. Les quartiers plus anglophones […] 825 à Beaudry et 2105 voix à Beaugrand. »

Un clivage analogue apparaît quand la variole frappe Montréal sous le règne de Beaugrand et y cause 3234 décès. Alors que les quartiers anglophones, riches et jouissant d’un air salubre, déplorent moins de décès et parient sur la vaccination, les secteurs francophones, défavorisés à tous égards, chassent les vaccinateurs et subissent le gros de l’hécatombe. Warren écrit sur cette période d’affrontement bon nombre de ses meilleures pages. Courageux, payant de sa personne, Beaugrand sort de l’épreuve avec les honneurs. « Sans aller jusqu’à remercier Dieu d’avoir donné à Montréal le maire Beaugrand, comme l’ont fait certains pasteurs protestants, les membres de l’épiscopat catholique comprennent qu’il n’y a aucun mal à forcer des parents à confier leurs enfants aux Sœurs grises ou aux sœurs de la Providence et que c’est un acte de charité de sauver, même contre le gré de leur père et de leur mère, les enfants atteints de la variole. »

Maladie, honneurs, voyages

Même porté au paroxysme, l’asthme dont Beaugrand a toujours souffert ne fera pas de lui un contemplatif ; il lui imposera cependant un régime de travail allégé. Même en fréquentant les villes d’eau et surtout Denver, Beaugrand devra souvent confier ses entreprises à des collaborateurs. Avec le risque qu’ils obéissent à des influences externes plutôt qu’à ses préférences. Il se consacrera désormais, avec détermination mais irrégularité, à une gamme d’activités allant des marottes de collectionneur aux célébrations historiques. L’édition l’occupera et il produira des chefs-d’œuvre, comme sa Chasse-Galerie. Il multipliera aussi les croisières (41 allers-retours entre l’Amérique et l’Europe et un tour du monde).

Sa mort donna lieu à des incidents aussi disgracieux que difficiles à interpréter. Mgr Bruchési lui rendit visite et jugea bon, à un moment où la morphine constituait le remède de Beaugrand contre l’asthme, de lui administrer l’extrême-onction et d’affirmer publiquement la réconciliation de l’ancien franc-maçon avec l’Église. « Le lendemain, ayant repris ses esprits et appris le geste déloyal de l’archevêque de Montréal, il [Beaugrand] ne décolère pas et répète à qui veut l’entendre qu’il souhaite mourir comme Papineau, Guibord et Doutre, sans recevoir les derniers sacrements. »

Souplesse et accommodements

Rigoureux, Warren ne fait pas de Beaugrand un modèle de cohérence. Aux États-Unis, il préconisait le rapatriement des émigrés francophones par le Québec, tout en devenant citoyen étatsunien. Pourtant soucieux d’indépendance, il quêta les décorations. Rivé aux souvenirs de sa chevauchée mexicaine, il se rangea avec l’armée française dans l’affaire Dreyfus. Il pressa souvent ses confrères « de cesser le jeu des polémiques stériles dont la presse politique fait ses choux gras au Québec », mais il fut lui-même souvent coupable des abus qu’il dénonçait. Attaché viscéralement à la France et à sa langue, il confia quand même sa fille à l’école anglophone. À la fin de sa vie, il rédigea trois testaments (13 novembre 1905, 11 mai 1906 et 22 mai 1906), tous en anglais.

Cet homme généreux et complexe, sincère jusque dans ses contradictions, Warren le rend vivant et même attachant.

* Photo : ©Vincent Mesure

1. Jean-Philippe Warren, Honoré Beaugrand, La plume et l’épée (1848-1906), Prix du Gouverneur général, Boréal, Montréal, 2015, 536 p. ; 32,95 $.

EXTRAITS :

[…] la principale raison du caractère propagandiste de la presse canadienne-française de l’époque demeure que les journaux n’arrivent pas à survivre sans aide financière. Ils n’ont d’autre choix que d’être des journaux d’opinion parce qu’ils appartiennent à des groupes précis dont ils doivent épouser les valeurs et les idées.

P. 195

Beaugrand est à ce point devenu un croque-mitaine ou un bonhomme Sept-Heures dans les campagnes, et même en ville, que des libéraux ne se gênent plus pour lui demander d’enlever son nom des pages de son journal s’il ne veut pas en abandonner la direction.

P. 247

Deux fois accusé, deux fois jugé par un tribunal, deux fois condamné, est-ce que cela ne suffit pas, s’interrogera Beaugrand, à garantir la culpabilité de Dreyfus ?

P. 376

Après son élection à la mairie de Montréal, il fait faire par le peintre Alfred Boisseau un portrait géant de lui-même en habit officiel, enguirlandé de ses diverses décorations. Pire, on raconte que, à chaque récompense nouvelle dont il est honoré, il demande au peintre de l’ajouter sur la toile.

P. 412

Il ne fait aucun doute pour Beaugrand que les évêques cherchent à intimider Laurier. Le fait que Le protecteur du Saguenay, feuille libérale, soit obligé de se rétracter sur la question des écoles du Manitoba confirme son intuition. Encore une fois, le clergé intervient indûment dans des questions qui ne sont pas de son ressort.

P. 479