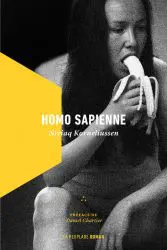

Homo sapienne1, premier roman de l’auteure groenlandaise Niviaq Korneliussen, est quelque chose comme une bombe queer, un texte existentiel et audacieux dans le fond comme dans la forme, une « parole qui n’[est] ni du bruit ni le ronron du système2 » et qui propose une sociabilité conçue en dehors des modèles dominants.

Fia, Inuk, Arnaq, Ivik et Sara sont des personnages ingouvernables. Iels3 écoutent Joan Jett and the Blackhearts, les Foo Fighters, Pink, Rihanna et Greg Laswell. Iels entrent en relation, se font mal, se détestent, se pardonnent, apprennent à aimer. Iels boivent, souvent, souvent trop, et font la fête dans les bars et les appartements de Nuuk, au Groenland. Fia, Inuk, Arnaq, Ivik et Sara s’opposent à la « hetero bullshit », découvrent comment établir des liens authentiques d’humain à humain. Iels changent, se contredisent, s’insultent, s’embrassent, s’étreignent, baisent, s’écrivent textos et messages sur Facebook, cherchent à exister. Fia, Inuk, Arnaq, Ivik et Sara se découvrent lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, fidèles, infidèles, amoureuses et amoureux, ou pas : « Je t’aime », dit un personnage ; « Fuck », pense l’autre. Parfois en colère contre eux-mêmes et contre elles-mêmes, les personnages du roman de Niviaq Korneliussen sont en constante négociation de leur identité et remettent ainsi en question la stabilité du genre, de l’orientation sexuelle, de l’idée de nation, dans un joyeux fouillis queer. Homo sapienne cultive l’insaisissable et l’inachevé avec une splendide naïveté – naïveté au sens de franchise, de simplicité, de spontanéité.

Homo sapienne est un roman d’amours mettant en scène des relations aux configurations inattendues, fluctuantes, parfois inégales. Mais ce sont les amours qui triomphent de tout, finalement, malgré les crises et l’obscurité. « Je pense que la vie contient beaucoup de défis, mais que les petits miracles de l’amour vaincront toujours », pense Sara. Elle continue : « J’ai offert mon cœur sombre et il meurt. À la place, la lumière s’infiltre en moi. Amour. Je suis à nouveau entière. J’ai offert l’obscurité en moi. […] When something dies, something is born. / #welcomebacktolife ».

La langue d’Homo sapienne est à son tour fluide, indéfinie et volatile. Niviaq Korneliussen a d’abord écrit le roman en kalaallisut, la langue officielle du Groenland ; il est paru chez milik publishing à Nuuk, en 2014, sous le titre d’HOMO sapienne – les majuscules insistant sur l’homosexualité, dans la déclinaison au féminin de l’homo sapiens. L’auteure a par la suite réécrit son roman en danois pour le faire paraître chez le même éditeur et sous le même titre. Le texte, dans sa version en français, a été traduit du danois par Inès Jorgensen pour La Peuplade, qui le publie à Chicoutimi, en 2017, coiffé du titre Homo sapienne – sans les majuscules —, alors que Zaglossus, la maison d’édition de Vienne qui en a publié la traduction en allemand en 2016, a plutôt choisi de le renommer Nuuk #ohneFilter, « Nuuk sans filtre » (mais avec hashtag). En français, La Peuplade précise qu’une validation linguistique a été effectuée par Jean-Michel Huctin à partir du texte original en kalaallisut. Cette histoire est à elle seule fascinante ; néanmoins, c’est dans le roman lui-même que l’hétérolinguisme d’Homo sapienne prend tout son sens. En effet, on comprend à la lecture et grâce à la note de la traductrice que le texte mélange kalaallisut, danois et anglais, dans la version originale, à la faveur d’un heureux maelström qui, en français, nécessite parfois certaines notes de bas de page pour clarifier les « étrangements4 » ainsi causés. La maison d’édition présume toutefois que l’anglais ne pose pas problème pour le lectorat francophone et n’offre donc ni traduction ni explication des passages et des mots dans cette langue, se contentant de le faire pour l’occasionnelle expression intraduisible en français depuis le kalaallisut ou le danois.

La langue d’Homo sapienne est à son tour fluide, indéfinie et volatile. Niviaq Korneliussen a d’abord écrit le roman en kalaallisut, la langue officielle du Groenland ; il est paru chez milik publishing à Nuuk, en 2014, sous le titre d’HOMO sapienne – les majuscules insistant sur l’homosexualité, dans la déclinaison au féminin de l’homo sapiens. L’auteure a par la suite réécrit son roman en danois pour le faire paraître chez le même éditeur et sous le même titre. Le texte, dans sa version en français, a été traduit du danois par Inès Jorgensen pour La Peuplade, qui le publie à Chicoutimi, en 2017, coiffé du titre Homo sapienne – sans les majuscules —, alors que Zaglossus, la maison d’édition de Vienne qui en a publié la traduction en allemand en 2016, a plutôt choisi de le renommer Nuuk #ohneFilter, « Nuuk sans filtre » (mais avec hashtag). En français, La Peuplade précise qu’une validation linguistique a été effectuée par Jean-Michel Huctin à partir du texte original en kalaallisut. Cette histoire est à elle seule fascinante ; néanmoins, c’est dans le roman lui-même que l’hétérolinguisme d’Homo sapienne prend tout son sens. En effet, on comprend à la lecture et grâce à la note de la traductrice que le texte mélange kalaallisut, danois et anglais, dans la version originale, à la faveur d’un heureux maelström qui, en français, nécessite parfois certaines notes de bas de page pour clarifier les « étrangements4 » ainsi causés. La maison d’édition présume toutefois que l’anglais ne pose pas problème pour le lectorat francophone et n’offre donc ni traduction ni explication des passages et des mots dans cette langue, se contentant de le faire pour l’occasionnelle expression intraduisible en français depuis le kalaallisut ou le danois.

Lorsque Fia se découvre attirée par Sara, elle examine ainsi ses sentiments : « C’est la première fois de ma vie que je sens quelque chose d’aussi fort. Je doute que je puisse m’échapper. Je suis en train d’atteindre la frontière et je suis terrifiée. Je suis en train de passer la ligne, mais je ne peux pas m’arrêter. Qu’est-ce que je ressens ? Lust. Comment dit-on lust en groenlandais ? » Ce splendide paragraphe, à lui seul, capture absolument l’esprit de ce roman insoumis. « Comment dit-on lust en groenlandais » est en effet la formule parfaite pour résumer l’entièreté de ce roman traduit mais intraduisible parce que queer, fuyant, parce qu’il résiste aux discours totalisants, parce qu’il préfère poser des questions à la langue, aux identités et à l’existence plutôt que de suggérer quelque réponse que ce soit. Homo sapienne, en ce sens, autorise à ses personnages l’errance linguistique en même temps que leurs déplacements existentiels et leurs contradictions.

Roman brouillon à l’image de la vie elle-même, qui n’est jamais irréprochable, Homo sapienne encourage d’autres formes d’existence et en ce sens mérite d’être célébré. Mais il y a bien plus. Il y a peut-être ce qui deviendra le premier succès littéraire international groenlandais. Il y a ce que Daniel Chartier, dans sa préface, qualifie de « renversement […] par rapport à l’imaginaire du Nord ». Il y a un récit autochtone dans lequel un personnage critique ouvertement le postcolonialisme, révélant alors que les peuples inuits, métis et des Premières Nations ne parlent pas toujours d’une seule voix et ont droit eux aussi à une diversité d’opinions. Il y a « la langue », dont les frontières sont brouillées et l’usage déréglementé. Il y a aussi, finalement, l’amour et le sexe, la tristesse et la colère, l’exaltation et le vide existentiel. Il y a Fia, encore elle, qui affirme qu’elle « préfère avoir mal que de ne rien sentir du tout ». Ce à quoi on ne peut que répondre : yes ! Fuck yes !

1. Niviaq Korneliussen, Homo sapienne, trad. du danois par Inès Jorgensen, La Peuplade, Chicoutimi, 2017, 232 p. ; 24,95 $.

2. Diane Lamoureux, Les possibles du féminisme. Agir sans « nous », Remue-ménage, Montréal, 2016, p. 171.

3. Pour l’écriture de cet article, l’auteur a choisi d’utiliser une grammaire non sexiste et quelques anglicismes. [N.D.L.R.]

4. Myriam Suchet, L’imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Classiques Garnier, collection « Perspectives comparatistes », série « Littérature et mondialisation », Paris, 2014.