Que n’a-t-on dit de la vie, de l’œuvre, de la pensée de Simone de Beauvoir ? Voilà pourtant que la directrice des Simone de Beauvoir Studies du King’s College à Londres fait paraître une biographie qui apporterait des éléments inédits propres à infléchir notre perception, notre jugement même à l’égard de la philosophe. Ces promesses sont-elles tenues ?

Kate Kirkpatrick1 entend démontrer une fois pour toutes que Beauvoir n’est pas la Grande Sartreuse, disciple d’un maître et amant qui assujettit son travail à celui du pape de l’existentialisme, mais « une jeune philosophe ambitieuse, dont l’œuvre reflétera des thèmes philosophiques esquissés bien avant sa rencontre avec Sartre ». Elle soumet en preuve des textes publiés depuis la mort de Beauvoir par son héritière et fille adoptive Sylvie Le Bon de Beauvoir, des sources nouvelles – dont la correspondance avec Sartre, de même que celle échangée avec ses amants et amis Nelson Algren, Jacques-Laurent Bost (inédite en anglais) et Claude Lanzmann (accessible aux chercheurs depuis 2018) –, et les volumineux Cahiers de jeunesse 1926-1930 et Journal de guerre (sept carnets). À tort a-t-on propagé à l’envi qu’elle manquait d’imagination et qu’elle empruntait ses idées à Sartre. Or, nombre d’emprunts seraient plutôt attribuables à l’« ami incomparable de [s]a pensée ». D’aucuns estiment par ailleurs son intelligence bien supérieure à celle de son compagnon de toujours2.

Pensons à une doublure de vêtement pour illustrer la démarche de Kirkpatrick, qui connaît la première philosophie de Sartre pour l’avoir étudiée pendant plusieurs années. Cependant qu’une doublure épouse parfaitement la forme du vêtement, elle est faite d’un tissu distinct que la biographe retournera comme un gant. Ainsi, elle cite d’abondance les Mémoires de la philosophe et met en contrepoint des éléments restés jusque-là dans un angle mort, en faisant ressortir omissions ou contradictions. Par exemple, sa relation passionnelle avec Bost qui dura dix ans serait le plus important non-dit de ses Mémoires, lesquels minimisent le respect et le plaisir qu’il lui inspirait, mais que révèlent des écrits intimes.

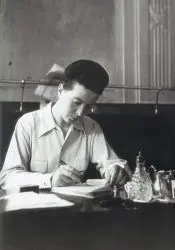

Simone a 21 ans quand le séducteur notoire, très petit et très laid comme elle l’aurait noté, n’a de cesse de vouloir rencontrer celle qui brille en préparatoire d’agrégation de philosophie. Au premier aspect, la jeune intellectuelle n’est guère attirée, et la rencontre du couple légendaire, le 8 juillet 1929, relatée dans les Cahiers de jeunesse, survient alors que le cœur de Beauvoir bat la chamade pour deux autres garçons, Jacques Champigneulle, son amour d’enfance, et René Maheu, le séduisant normalien3. C’est dire que Sartre n’a pas été le prince charmant qui l’a conquise d’un seul regard et que la plus grande histoire d’amour du siècle est déjà inscrite hors de la tradition.

Envers et contre les conventions, ils entamèrent un « dialogue permanent » qui dura un demi-siècle. La plus jeune agrégée de philosophie de France n’entendait pas sacrifier sa liberté à l’amour. Ni le contraire d’ailleurs. « J’accepte la grande aventure d’être moi », lit-on dans ses Carnets de jeunesse. Pour cela, elle a désarçonné. Elle a inquiété. Elle a bousculé.

On ne naît pas Simone de Beauvoir : on le devient

Deux ans avant sa rencontre avec Sartre, elle notait dans son journal : « J’ai reconnu que le plus profond de ma vie était ma pensée ». Dès lors, elle a décidé de partager son existence en deux parties, celle « pour autrui » et celle pour « elle-même ». Il est essentiel de reconnaître que cette distinction précède l’antithèse sartrienne entre « être-pour-soi » et « être-pour-autrui » qu’elle avait élaborée avant lui, souligne à grands traits Kirkpatrick.

Deux ans avant sa rencontre avec Sartre, elle notait dans son journal : « J’ai reconnu que le plus profond de ma vie était ma pensée ». Dès lors, elle a décidé de partager son existence en deux parties, celle « pour autrui » et celle pour « elle-même ». Il est essentiel de reconnaître que cette distinction précède l’antithèse sartrienne entre « être-pour-soi » et « être-pour-autrui » qu’elle avait élaborée avant lui, souligne à grands traits Kirkpatrick.

Vint la guerre et avec elle la conscience du poids de l’histoire. La posture de simples témoins du désordre du monde n’est plus tenable. Loin d’elle, Sartre a réfléchi à tout ce qu’il lui doit. Sans elle, le monde serait un désert et « tout foutrait le camp ». Malgré des « jours de sombre dépression » sans lui, Beauvoir a terminé deux romans qui allaient la rendre célèbre, Le sang des autres et L’invitée, où elle explore le problème philosophique de l’opposition entre soi et l’autre. La parution en 1943 de l’ouvrage principal de Sartre, L’être et le néant, quelques mois avant L’invitée, a fait dire à certains spécialistes qu’il lui aurait volé la plupart des idées principales et que, « […] s’il s’était agi de deux philosophes hommes plutôt que d’un homme et d’une femme, les idées de Beauvoir auraient obtenu la reconnaissance qui revint en l’occurrence à celles de Sartre ». Celui-ci a reconnu sans détour ce que son œuvre devait à la rigueur critique de Beauvoir, mais que tant ont ignoré, dans une mauvaise foi qui laisse médusée.

De même a-t-elle réfuté la célèbre formule sartrienne « L’enfer, c’est les autres », en théorisant l’idée que sans les autres nous serions malheureux et qu’ils sont nécessaires à la réalisation de nos projets. Si son œuvre s’emploie à démontrer qu’il n’y a pas de « divorce entre philosophie et vie », sa vie personnelle a été déformée par la célébrité, et utilisée pour détourner l’attention de sa pensée philosophique et de son action politique, argue la biographe.

Les fées ont soif

En vérité, elles sont mortes de soif quand, en 1949, le vif éclair du Deuxième sexe foudroie femmes et hommes. Dans une lettre à son amant américain Nelson Algren – « son égal en écriture avec qui elle atteint l’orgasme4 » –, Beauvoir écrit qu’à son grand plaisir, un extrait5 de « son livre sur les femmes » avait rendu plusieurs hommes fous furieux. En récusant le concept d’une nature féminine, elle balayait du coup le prétendu destin des femmes, ce destin binaire écartelé entre le mariage ou le couvent, la maternité ou les blâmes incessants, la beauté ou l’invisibilité, la féminité ou le rejet social. C’en était trop. La philosophe est vilipendée, souvent traînée dans la fange, critiquée ad feminam.

Dans son Dictionnaire intime des femmes, Laure Adler résume Le deuxième sexe : « C’est une femme qui parle d’elles sans parler d’elle-même tout en accédant, grâce à ses qualités d’introspection et à sa capacité de théoriser, à l’universalité ». De l’extrapolation du sens d’un passage des Mémoires, consigné à la suite d’une discussion déterminante avec Sartre, d’aucuns ont surestimé le rôle de celui-ci dans la genèse du Deuxième sexe. La biographe cite la spécialiste Margaret Simons et lève les dernières ambiguïtés. « [L’]idée selon laquelle Beauvoir n’aurait jamais réfléchi avant à ce que cela impliquait d’être une femme est absolument fausse – comme en attestent largement ses journaux, sa correspondance, sa vie et ses œuvres de fiction. »

Pour bien des Nord-Américaines, la bible des années de feu de la deuxième vague féministe a été La politique du mâle (1970), de Kate Millett. Beauvoir reconnaît que s’il est très bon, le livre de Millett lui devait tout, aussi bien sur la forme que sur le fond. Kirkpatrick met en lumière le fait que dans sa version anglaise Le deuxième sexe a été caviardé et expurgé de plusieurs idées majeures. L’intégralité du texte aux États-Unis ne paraîtra qu’en… 2010. Par son analyse scientifique, convoquant anthropologie, psychanalyse, biologie, histoire, religion et philosophie, Castor entre en féminisme. Une fois devenue Simone de Beauvoir, elle n’aura de cesse d’embrasser divers combats pour le mieux-être des femmes.

L’ombre portée

La biographe consacre un chapitre entier à disséquer la complexité des relations sensuelles et sexuelles du couple. Le duo se transforme en trio, puis en quatuor, lequel se double d’un côté et de l’autre. Simone aime Bost et Olga qui aime Bost qui aime Olga, tandis que Sartre aime Bianca qui aime Simone qui aime Sartre qui cumule jusqu’à trois (une autre source mentionne sept) maîtresses à la fois. L’ombrageux univers de mensonges et de tromperies, né du concept sartrien des amours nécessaires et des amours contingentes, certes adoubé par la complicité de Simone, en a blessé plusieurs. Beauvoir le reconnaîtra et alertera Sartre à maintes reprises. Selon Kirkpatrick, dès 1929, elle aurait beaucoup douté des conséquences sur les autres de leur fameux pacte amoureux, sans toutefois mesurer le mal qu’il pouvait infliger aux partenaires « contingents ». Elle confesse dans La force de l’âge que « […] si mon entente avec Sartre se maintient depuis plus de trente ans, ce ne fut pas sans quelques pertes et fracas dont les ‘autres’ firent les frais ».

En 1993, la parution de Mémoires d’une jeune fille dérangée de Bianca Lamblin, amante de Beauvoir à dix-sept ans puis de Sartre, sème l’émoi et sert à discréditer l’œuvre de Beauvoir. Kirkpatrick insiste : « Toutefois, là encore, le mépris suscité fut étrangement asymétrique […] ». Dans sa bibliographie sélective, elle ne cite pas Pierre de Bonneville, auteur de Sartre et les amours contingentes (2018), qui renverse la vapeur et éclaire autrement le pur intellectuel en révélant l’homme menteur et manipulateur, à la sexualité perverse. L’histoire de la jolie agrégée de philosophie et du vilain petit canard fut sans conteste moins lumineuse qu’on a longtemps pu le croire. En 1965, Nelson Algren aura ce commentaire acidulé : « Quiconque prétend faire l’expérience de l’amour de manière contingente a perdu la boule. Comment l’amour pourrait-il être contingent ? […] Ce qu’il faut entendre par là, évidemment, une fois le propos purgé de son jargon philosophique, c’est que elle et Sartre ont dressé une façade de respectabilité petite-bourgeoise, derrière laquelle madame peut poursuivre la quête de sa propre féminité. Quant à ce que Sartre, lui, avait en tête quand il allait voir ailleurs, allez savoir… »

La biographe consacre plusieurs pages à déplier l’obscure affaire Nathalie Sorokine, dont la mère avait porté plainte auprès du lycée où enseignait Beauvoir, l’accusant de détournement de mineure6. L’enquête ne put confirmer ces allégations. En revanche, le mode de vie douteux de la professeure et les auteurs Proust et Gide mis à son programme lui valurent son exclusion du lycée, où elle fut réintégrée en 1945. Trop tard. Elle se consacrait désormais à l’écriture.

L’adieu

Ce n’est qu’en 2018 que son œuvre mémoriale – Mémoires d’une jeune fille rangée, La force de l’âge, La force des choses, Une mort très douce, Tout compte fait, La cérémonie des adieux, 3 200 pages – paraîtra dans la Bibliothèque de la Pléiade. Qu’elle ait fait couler tant d’encre n’a pas de quoi surprendre quand on connaît le nombre et la richesse des strates de son existence relatées dans Devenir Beauvoir. En laissant « cette vie parler d’elle-même », Kirkpatrick dépouille l’image trop répandue de la femme sévère, cassante quelquefois, et dépeint un être traversé de passions, inapaisé, puissant et vulnérable, capable de pleurer toutes les larmes de son corps, d’une complexité inouïe. Surtout énigmatique par sa pensée fulgurante, sa vitalité indomptable, son audace guerrière. Il ressort aussi de cette large perspective une rare et singulière fidélité aux hommes et aux femmes qu’elle a aimés.

Le couple mythique s’était juré d’être des écrivains célèbres et de s’épauler l’une l’autre pour y parvenir. Auprès de Sartre toujours, quand il arriva à destination, elle a eu cette phrase remuante : « Sa mort nous sépare. Ma mort ne nous réunira pas. C’est ainsi ; il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s’accorder ». Si les deux grands esprits ne se sont pas retrouvés, leurs corps reposent côte à côte, inséparables et enterrés avec le secret de leur relation d’exception, quelle qu’en fût la vérité.

À lire en plongeant dans la profondeur de chez soi cette biographie qui tient haut ses promesses.

Les inséparables

La vie de Simone, jeune fille rangée, s’éprend de liberté quand elle se lie à Zaza, « un pur-sang vif et élégant, prêt à échapper à tout contrôle ». Les fillettes deviennent inséparables jusqu’à l’orée de la vingtaine. Ensemble, elles explorent les vertus d’un dialogue unique qui sera déterminant pour la suite des choses. Puis, ce cri dans les Cahiers de jeunesse de Simone : « Zaza. Je ne peux supporter que vous soyez morte ». Cette détresse, Beauvoir tentera de la traduire quelquefois, mais, insatisfaite, elle reportera le projet. Dans son roman posthume, Les inséparables7, publié par Hélène Le Bon de Beauvoir, elle réussit avec une économie de moyens, sur un ton grave et pudique, à recréer cet amour d’amitié à une époque où le corset conventionnel est d’une rigidité qu’on peine à imaginer aujourd’hui. Ces fillettes de bonne famille catholique, l’une croyante l’autre pas, se vouvoient pour explorer leur expérience naissante, et se confier secrets et sentiments. La nostalgie plane sur l’œuvre, tandis que la cohésion entre la philosophie de l’intellectuelle devenue Simone de Beauvoir et celle de la jeune fille qui s’ouvre à la vie est frappante.

1. Kate Kirkpatrick, Devenir Beauvoir. La force de la volonté, trad. de l’anglais (Royaume-Uni) par Clotilde Meyer, Flammarion, Paris, 2020, 573 p. ; 49,95 $.

2. 100 femmes inoubliables, Katia Chapoutier, Solar, 2010, p. 84.

3. C’est Maheu qui la surnomma Castor (beaver en anglais). Il expliqua que, comme Beauvoir, les castors vont en bande et ont l’esprit constructeur.

4. Yan Hamel, En randonnée avec Simone de Beauvoir, Boréal, 2020, p. 80.

5. Des extraits du Deuxième sexe sont d’abord parus en 1948, dans la revue Les temps modernes, fondée par Beauvoir et Sartre.

6. À l’époque, l’âge du consentement sexuel était fixé à treize ans, et Nathalie Sorokine en avait vingt lors du dépôt de la plainte.

7. Simone de Beauvoir, Les inséparables, De l’Herne, Paris, 2020, 174 p. ; 26,95 $.

EXTRAITS

Toute sa vie, Beauvoir sera scandalisée de l’indifférence humaine à la souffrance des autres.

p. 67

C’est ainsi que l’on a considéré à tort que Sartre avait doté d’une morale l’existentialisme, l’un des courants philosophiques les plus populaires du XXe siècle, quand ce fut en fait l’œuvre de Beauvoir.

p. 244

Le « mal absolu » consiste à refuser de reconnaître en l’autre un sujet, à le réduire au statut d’objet que l’on peut à loisir torturer ou tuer.

p. 265

Pendant des siècles c’est l’homme, l’homme seul qui a façonné ce monde dans lequel nous vivons. C’est dire que ce monde lui appartient. La femme y a sa place, mais elle n’y est pas chez elle.

p. 279

La biologie n’est pas un destin.

p. 309

Simone de Beauvoir, je le suis pour les autres, pas pour moi.

p. 481