Pandémie oblige, les frontières ont été fermées, nos déplacements restreints. Cloués au sol, les avions pointent inutilement vers des tarmacs déserts où l’herbe déjà repousse. Bientôt, des chasseurs y débusqueront à nouveau des lièvres. On peut rêver. En attendant, la collection « L’œil américain », que viennent de lancer les éditions du Boréal, s’annonce comme un lieu ouvert aux aventures dans un monde sauvage de plus en plus menacé. Emprunté au poète Pierre Morency, son titre annonce ses couleurs : assumer pleinement notre américanité, s’approprier pleinement le territoire autant par le regard et l’esprit de découverte que par la langue. Trois titres viennent de paraître.

Waswanipi

Récit interrompu par la mort de Jean-Yves Soucy, mais non moins achevé, Waswanipi1 relate une expérience de jeunesse vécue par l’auteur au début des années 1960. Alors âgé de dix-huit ans, rêvant d’être garde-feu au sommet d’une tour d’observation le temps d’un été, le jeune adulte en quête d’aventure se retrouve plutôt confiné dans un dépôt de matériel relevant du ministère des Terres et Forêts en Abitibi avec, pour seule compagnie, un fonctionnaire quinquagénaire, au premier abord bourru et peu loquace. L’été s’annonce fort différent des espoirs nourris par le jeune homme, dont la tâche principale consiste à hisser le drapeau du Québec au cœur de cette région à première vue inhospitalière afin d’affirmer l’autorité de la province dans ce territoire que le gouvernement fédéral a toujours administré comme le sien (autre temps, même combat). Voilà qui a tôt fait de refroidir les ardeurs de notre coureur des bois qui se voyait survoler, tel un aigle, la région avec enthousiasme. Heureusement pour ce dernier, les installations du ministère sont situées à proximité d’un village cri. Le lendemain de leur arrivée sur l’île où les a laissés l’hydravion qui se chargera de les ravitailler, il fait la connaissance de deux Cris venus à leur rencontre afin de leur servir de guides pour rejoindre leur campement.

Récit interrompu par la mort de Jean-Yves Soucy, mais non moins achevé, Waswanipi1 relate une expérience de jeunesse vécue par l’auteur au début des années 1960. Alors âgé de dix-huit ans, rêvant d’être garde-feu au sommet d’une tour d’observation le temps d’un été, le jeune adulte en quête d’aventure se retrouve plutôt confiné dans un dépôt de matériel relevant du ministère des Terres et Forêts en Abitibi avec, pour seule compagnie, un fonctionnaire quinquagénaire, au premier abord bourru et peu loquace. L’été s’annonce fort différent des espoirs nourris par le jeune homme, dont la tâche principale consiste à hisser le drapeau du Québec au cœur de cette région à première vue inhospitalière afin d’affirmer l’autorité de la province dans ce territoire que le gouvernement fédéral a toujours administré comme le sien (autre temps, même combat). Voilà qui a tôt fait de refroidir les ardeurs de notre coureur des bois qui se voyait survoler, tel un aigle, la région avec enthousiasme. Heureusement pour ce dernier, les installations du ministère sont situées à proximité d’un village cri. Le lendemain de leur arrivée sur l’île où les a laissés l’hydravion qui se chargera de les ravitailler, il fait la connaissance de deux Cris venus à leur rencontre afin de leur servir de guides pour rejoindre leur campement.

L’intérêt premier de ce récit, non sans humour et dans une langue travaillée avec soin, repose sur ce point de rencontre entre deux cultures, sur la méconnaissance, voire la méfiance de l’une envers l’autre, avec tous les préjugés que l’ignorance peut faire naître en pareille situation.

Le jeune Soucy rêve de s’intégrer à cette communauté pour mieux la connaître, alors que son coéquipier du moment appréhende tout autrement la situation : « Tu vas voir, t’auras le temps de te tanner des Sauvages, grommelle André, qui se considère comme le patron, privilège de son grand âge : tous pareils, paresseux et voleurs ». Voilà, les positions des deux protagonistes sont pour le moins bien campées, et le lecteur devine que les choses n’en demeureront pas là.

Waswanipi, qui signifie lumières sur l’eau, en référence aux techniques de pêche nocturne des Cris, n’a pas la prétention de nous livrer une étude anthropologique sur les relations que nous entretenons avec les Cris, voire sur la culture crie. Jean-Yves Soucy souhaitait revenir sur une expérience de jeunesse qui avait profondément marqué sa vision du monde et des relations avec les communautés autochtones. Appel à la générosité, à l’accueil, à l’ouverture, Waswanipi nous invite à une introspection sur le mode d’échange que nous établissons avec autrui dès lors qu’il est différent de nous, qu’il est issu d’une autre culture, et à revoir en profondeur le cadre légal, vétuste et périmé, régissant la vie des communautés autochtones. C’est un plaidoyer sincère pour une meilleure connaissance de ces communautés, de leur mode de pensée et d’occupation du territoire, qui reposent davantage sur le respect de la nature et la recherche d’harmonie que sur la domination et l’asservissement. Et cette harmonie, nous rappelle Jean-Yves Soucy, est indissociable de la préservation des cultures et des langues qui les incarnent : « Ce qui vient avec une langue, ce sont des traces du passé et une conception du monde. On pense avec sa langue et, pour être un Innu, il faut penser en langue innue. La langue nous rattache à tous ceux qui nous ont précédés ». Comme notre condition de mortel, ainsi que nous le rappelle Romeo Saganash, d’ailleurs né à Waswanipi, qui signe la postface de ce récit, marquant le trait d’union entre les cultures souhaité par Jean-Yves Soucy.

Un béluga mal barré

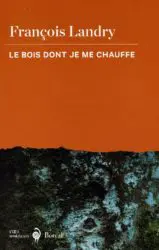

Natif de Rivière-du-Loup, François Landry quittera la région du Bas-Saint-Laurent pour poursuivre des études en littérature à Montréal, où il résidera quelques années, profitant de tout ce que la ville peut lui offrir afin, souligne-t-il, de combler les carences culturelles abyssales du jeune louperivien (spectacles, concerts, représentations théâtrales, cinémas de répertoire, librairies, découvertes culinaires, etc.). Rapidement, la ville ne répond toutefois plus à ses attentes, voire à ses aspirations. Le parcours professionnel dont il eût pu rêver en décrochant, par exemple, un poste de professeur à l’université, se révèle plutôt un enchaînement de charges de cours avec, devine-t-on, le cortège de tracasseries administratives qui les accompagne. Passionné de littérature, certes, mais exempt de ferveur carriériste. Une autre quête prend forme, ou plutôt se hisse au premier rang des aspirations vitales : retrouver un cadre de vie qui réponde davantage à ses élans de liberté, loin du consumérisme outrancier auquel il est difficile d’échapper lorsqu’on vit dans une métropole. Le coût de la vie aidant, notamment pour se loger convenablement, le choix de vivre ailleurs qu’à Montréal s’impose, et il n’est nullement question de retourner vivre à Rivière-du-Loup. Plus terrien que navigateur, comme avant lui ses parents et ses grands-parents, François Landry considère le fleuve surtout comme une immensité d’eau dont il convient de se méfier et de se tenir à distance lorsqu’on n’a pas l’âme d’un marin. « Je pense avoir quitté ma patrie, confie-t-il, parce que le destin m’aurait condamné à n’y vivre qu’en spectateur. » Et Landry n’a rien d’un spectateur, il a besoin de se mesurer à son environnement, de montrer, fort justement, de quel bois il se chauffe. C’est donc vers les Laurentides que le béluga mal barré, comme il se désigne lui-même, se tourne et c’est là qu’il cherche à s’établir, transmué qu’il est, poursuit-il, en marsouin de la sylve.

Natif de Rivière-du-Loup, François Landry quittera la région du Bas-Saint-Laurent pour poursuivre des études en littérature à Montréal, où il résidera quelques années, profitant de tout ce que la ville peut lui offrir afin, souligne-t-il, de combler les carences culturelles abyssales du jeune louperivien (spectacles, concerts, représentations théâtrales, cinémas de répertoire, librairies, découvertes culinaires, etc.). Rapidement, la ville ne répond toutefois plus à ses attentes, voire à ses aspirations. Le parcours professionnel dont il eût pu rêver en décrochant, par exemple, un poste de professeur à l’université, se révèle plutôt un enchaînement de charges de cours avec, devine-t-on, le cortège de tracasseries administratives qui les accompagne. Passionné de littérature, certes, mais exempt de ferveur carriériste. Une autre quête prend forme, ou plutôt se hisse au premier rang des aspirations vitales : retrouver un cadre de vie qui réponde davantage à ses élans de liberté, loin du consumérisme outrancier auquel il est difficile d’échapper lorsqu’on vit dans une métropole. Le coût de la vie aidant, notamment pour se loger convenablement, le choix de vivre ailleurs qu’à Montréal s’impose, et il n’est nullement question de retourner vivre à Rivière-du-Loup. Plus terrien que navigateur, comme avant lui ses parents et ses grands-parents, François Landry considère le fleuve surtout comme une immensité d’eau dont il convient de se méfier et de se tenir à distance lorsqu’on n’a pas l’âme d’un marin. « Je pense avoir quitté ma patrie, confie-t-il, parce que le destin m’aurait condamné à n’y vivre qu’en spectateur. » Et Landry n’a rien d’un spectateur, il a besoin de se mesurer à son environnement, de montrer, fort justement, de quel bois il se chauffe. C’est donc vers les Laurentides que le béluga mal barré, comme il se désigne lui-même, se tourne et c’est là qu’il cherche à s’établir, transmué qu’il est, poursuit-il, en marsouin de la sylve.

Le bois dont je me chauffe2 nous livre donc le récit de cette transmutation dans une langue aussi nette et précise que doit l’être, par exemple, l’ouvrage d’un menuisier ou le trajet d’un navigateur. Tout doit être à l’équerre, et il est préférable de ne pas confondre la poupe et la proue si l’on veut se rendre à destination. Aussi s’agit-il de décrire la forêt que François Landry entend débroussailler, la nomenclature des arbres qui la composent se doit d’être exacte, tout comme celle de la flore et de la faune terrestres et aviaires qui s’y trouve. À l’image de son voisin Réal, besogneux et débrouillard, François Landry aime le travail bien fait.

Les chapitres qui s’attardent davantage aux efforts de transplantation de Landry pour prendre racine dans son nouvel environnement, où l’on sent constamment la tension entre l’intellectuel et l’homme de tous les métiers qui effectue un retour aux sources, sont sans doute les plus intéressants. S’y déploient non seulement les efforts pour y parvenir, mais le regard lucide sur un Québec en voie de perdre tout contact avec ses racines identitaires. À plus d’une reprise, François Landry s’insurge contre le désintérêt gouvernemental à l’égard des régions, sinon leur abandon. D’où son intérêt marqué pour des auteurs, du chanoine Groulx à Gabrielle Roy, en passant par Alfred DesRochers, Bertrand Vac et André Major, pour ne nommer qu’eux, que cette même question, à savoir la disparition lente et irréversible d’un monde, d’un mode de vie qui n’en a pas que pour l’argent et la finance, a également interpellés. Le ton de Landry devient alors mordant, comme doit l’être la scie à chaîne quand vient le temps de débiter un chablis. À d’autres moments, lorsqu’il s’attarde à dresser le portrait des gens qu’il côtoie, le ton devient plus affectueux. Plus ermite que misanthrope, François Landry nous invite à sa façon à ne pas renoncer à nos aspirations, et à mieux respecter l’environnement dans lequel elles peuvent se réaliser.

En toute liberté

Troisième titre de la collection dirigée par Louis Hamelin, qui en signe également la traduction, Les étés de l’ourse3, de Muriel Wylie Blanchet, est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce que sous-entend l’appellation anglaise nature writing, indissociable de l’auteur américain Henry David Thoreau, dont l’ouvrage Walden, publié en 1854, est considéré comme le récit fondateur de ce genre littéraire qui allie observation de la nature, considérations autobiographiques et critique d’une certaine modernité. Bien que l’ouvrage de Blanchet ait connu un certain succès dans le monde anglophone, et ait même été tenu pour un classique des récits de voyage, sa traduction nous parvient quelque soixante ans après sa première sortie. Le titre original, The Curve of Time, soulignait l’apport philosophique contenu dans ce type de récit.

Inconnue du grand public, et relativement secrète sur sa vie privée, Muriel Wylie Blanchet, du nom de son mari, est née à Montréal en 1891, où elle vécut quelques années avant de suivre son époux en Ontario, puis en Colombie-Britannique, où les auraient conduits les activités professionnelles de ce dernier. Mort très jeune dans des circonstances qui demeurent nébuleuses, il laisse derrière lui une veuve, cinq enfants et un bateau de vingt-cinq pieds nommé Caprice à bord duquel la famille partira chaque été explorer la côte sud de la Colombie-Britannique. Pendant plus d’une quinzaine d’années, Muriel Wylie Blanchet entraîne ses enfants à la découverte des nombreux fjords, criques et lacs secrets que recèle cette côte, en assignant à chacun un rôle à bord du Caprice, sans sacrifier à la découverte ludique des lieux qui se révèlent à eux et à la connaissance des espèces aquatiques et terrestres qu’ils observent, et qui constituent souvent l’élément de base de leur alimentation. À chaque retour de voyage, l’objet de leurs découvertes est confronté aux descriptions contenues dans l’Encyclopædia Britannica, Muriel Wylie Blanchet alliant ainsi enseignement et apprentissage de la vie sur un bateau et de la vie de famille. La même encyclopédie servira autant à planifier les étés à venir qu’à donner aux enfants de Blanchet les clés d’une formation qui ne les laisserait jamais démunis, qu’ils aient à affronter un ours, un cougar, ou simplement à composer avec les aléas de la vie en société.

Inconnue du grand public, et relativement secrète sur sa vie privée, Muriel Wylie Blanchet, du nom de son mari, est née à Montréal en 1891, où elle vécut quelques années avant de suivre son époux en Ontario, puis en Colombie-Britannique, où les auraient conduits les activités professionnelles de ce dernier. Mort très jeune dans des circonstances qui demeurent nébuleuses, il laisse derrière lui une veuve, cinq enfants et un bateau de vingt-cinq pieds nommé Caprice à bord duquel la famille partira chaque été explorer la côte sud de la Colombie-Britannique. Pendant plus d’une quinzaine d’années, Muriel Wylie Blanchet entraîne ses enfants à la découverte des nombreux fjords, criques et lacs secrets que recèle cette côte, en assignant à chacun un rôle à bord du Caprice, sans sacrifier à la découverte ludique des lieux qui se révèlent à eux et à la connaissance des espèces aquatiques et terrestres qu’ils observent, et qui constituent souvent l’élément de base de leur alimentation. À chaque retour de voyage, l’objet de leurs découvertes est confronté aux descriptions contenues dans l’Encyclopædia Britannica, Muriel Wylie Blanchet alliant ainsi enseignement et apprentissage de la vie sur un bateau et de la vie de famille. La même encyclopédie servira autant à planifier les étés à venir qu’à donner aux enfants de Blanchet les clés d’une formation qui ne les laisserait jamais démunis, qu’ils aient à affronter un ours, un cougar, ou simplement à composer avec les aléas de la vie en société.

Les étés de l’ourse réunit tout à la fois des souvenirs consignés par Muriel Wylie Blanchet au fil des ans, ses réflexions personnelles sur la vie et la mort, et ses observations à teneur anthropologique et archéologique lorsqu’ils visitent des sites de campements amérindiens. Au regard des explorations et de la collecte des objets trouvés sur ces mêmes sites, alors que n’est pas toujours respectée l’approche éthique aujourd’hui impossible à contourner ou à ignorer, Louis Hamelin, dans une note liminaire, rappelle fort justement au lecteur l’importance d’une mise en contexte avant de porter quelque jugement accusateur sur certains passages.

Muriel Wylie Blanchet s’en tient la plupart du temps à une description de leurs aventures et de leurs découvertes, des gens rencontrés avec qui la famille renoue des liens d’un été à l’autre. Elle se laisse parfois emporter par le désir d’enrichir ses récits d’une aura fictionnelle qui, de ce fait, donne à chaque membre de l’équipage une dimension qui dépasse le simple cadre familial. Sans faire de chacun d’eux des héros, elle ne donne pas moins une dimension épique à certains événements qui leur sont arrivés.

De Waswanipi à Trapper’s Rock, en passant par Saint-Rémi, ces trois ouvrages nous invitent à poser un autre regard sur un monde qui, s’il nous a semblé au cours des derniers mois se rétrécir, n’en est pas moins beaucoup plus vaste et riche qu’il n’y paraît à première vue.

1. Jean-Yves Soucy, Waswanipi, « L’œil américain », Boréal, 2020, 114 p. ; 18,95 $.

2. François Landry, Le bois dont je me chauffe, « L’œil américain », Boréal, 2020, 181 p. ; 22,95 $.

3. Muriel Wylie Blanchet, Les étés de l’ourse, trad. de l’anglais par Louis Hamelin, « L’œil américain », Boréal, 2020, 260 p. ; 29,95 $.

EXTRAITS

C’est une question de Blanc, ça ! La terre est à personne, c’est nous qui lui appartenons. On mange ce qu’elle nous donne, jusqu’au jour où c’est elle qui nous mange.

Waswanipi, p. 41.

Je croyais arriver dans un monde nouveau, je me rends compte peu à peu que c’est à une civilisation différente que je suis confronté, aussi différente de la mienne que peut l’être la civilisation chinoise. Différente par sa conception du monde, du temps et de la place de l’homme dans l’univers, sa définition de la propriété, son obligation d’entraide. Et son organisation politique.

Waswanipi, p. 47.

Je suis le produit d’une culture qui se croit supérieure aux autres en raison de son désintérêt pour les problèmes concrets, jalousement cramponnée à son vague caractère métaphysique ou transcendantal. Les Laurentiens m’auront appris l’humilité.

Le bois dont je me chauffe, p. 41.

Car j’appartiens à une très étrange génération. Génération anonyme, génération invisible, génération floue, génération privée de véritable identité.

Le bois dont je me chauffe, p. 86.

Cette cascade peut rire et parler, chanter et vous bercer jusqu’au sommeil. Mais elle peut aussi gémir et sangloter, vous remplir de terribles appréhensions de vous ne savez trop quoi – ça dépend de votre humeur.

Les étés de l’ourse, p. 23.

Quel jour on est ? a demandé Jan en levant les yeux de la carte.

Dimanche, avons-nous finalement décidé, après mûre réflexion et quelques calculs – il est si facile de perdre le compte des jours quand on joue avec les années et les siècles dans les vieux villages indiens.

Les étés de l’ourse, p. 111.

Qu’est-ce que ça pouvait leur faire, où nous allions ? Quant à nous, en général, nous avions une vague idée de l’endroit où nous voulions aller. Mais nous nous en tenions rarement à l’intention de départ – toujours à l’affût de nouvelles routes d’eau.

Les étés de l’ourse, p. 149.